-

-

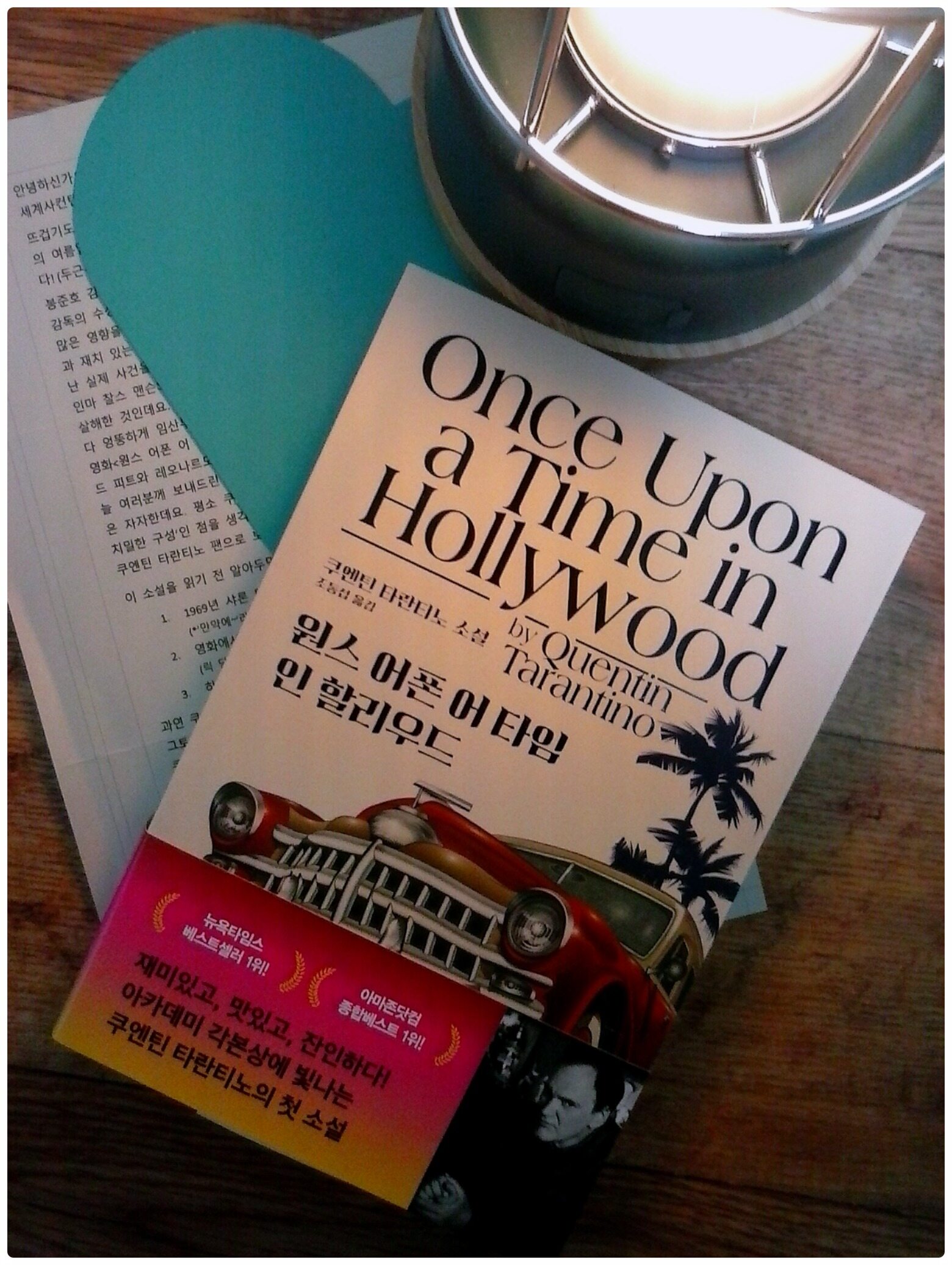

원스 어폰 어 타임 인 할리우드

쿠엔틴 타란티노 지음, 조동섭 옮김 / 세계사 / 2023년 7월

평점 :

누가 타란티노 감독의 급을 평가하는지는 모를 일이나, 별 소용없을 것 같다. 연출을 잘 하네 마네, 영화 수준이 어떠네, 뭐 이런 평가에 전혀 연연하지 않는 듯하다. 그렇지 않고서는 한결같이 이토록 완고하고 독특할 리가 없다.

20대가 보기에 조금은 기괴하고 많이 기발한 영화를 시작으로 그의 팬이 되었다. 화면이 어두운 피로 범벅이 되어도, 겁이 나거나 불쾌하지 않았다. 그 자극을 소비만 하는 작품이 아니라서.

어떤 작품의 어떤 장면들은 뇌에 새겨진 문신처럼 선명하게 기억되었다. 잊지 않아야할 것들을 수없이 잊고 사는 걸 생각하면 기이할 정도로 그의 작품이 기억 속에서 생생하다. 쓰다 보니 뭔가 한 편 다시 보고도 싶다.

미국문화를 폭격 맞듯 접했다고 해도, 미국 역사와 문화에 대해 아는 것이 뭐 그리 많을까. 그러니 특히나 미국 시대극 같은 영화가 재미있을 리 만무한데, 그래도 반가워서 일단 보았다.

화면이 추억의(?) 색감이라 즐거웠다. 동선이 적어도 지루하지 않았다. 절제된 표현이 소란하지 않아 편안했다. 어떤 대사나 대화들은 삶의 슬픔을 아주 무겁게 담기도 해서, 속는 기분도 달달한 기분도 없이 2시간 40분을 보았다.

물론 옛날 미국 영화들에 대한 오마주나 당시 시대상에 대한 지식과 이해가 부족해서 그 부분은 거의 놓쳤다고 본다. 가끔 귀에 익은 노래들은 잠시라도 반가웠다. 샤론 테이트 사건은 다른 책에서 읽어서 이해에 도움이 되었다.

소설이라고 하지만, 영화를 먼저 보았더니, 영화에 없던 장면과 사건들이 눈에 먼저 들어왔다. 타란티노 감독의 이야기를 몇 시간이고 이렇게 오래 듣기는 처음이라 즐거웠다. 영상이 지나가는 속도로 읽을 수 있는 것이 장점이다.

특히 후반부 히피들과의 조우는 더 재밌다. 아무래도 날을 잡아 영화를 다시 봐야겠다. 모처럼 잘 채워진 지식정보가 아깝다. 이미 본 영화지만 적어도 두 배정도는 더 많이 보일 듯해서 얼마나 더 재미있을지 기대가 크다.

“어쨌든 내가 말하려는 건, 지금이 바로 자네 자신을 위한 시간이라는 거야. 이 순간을 자네는 나보다 고맙게 여기면 좋겠어.”

그리고 나면 속 시원하게 화면에 피가 막 튀는, 펑펑 터트리고 다 죽이는(나쁜 놈들 한정), 타란티노의 옛 영화를 한편 더 봐야겠다. 아무래도 <장고: 분노의 추적자, Django Unchained, 2012>일까. 그러면 두통이 그칠까.