-

-

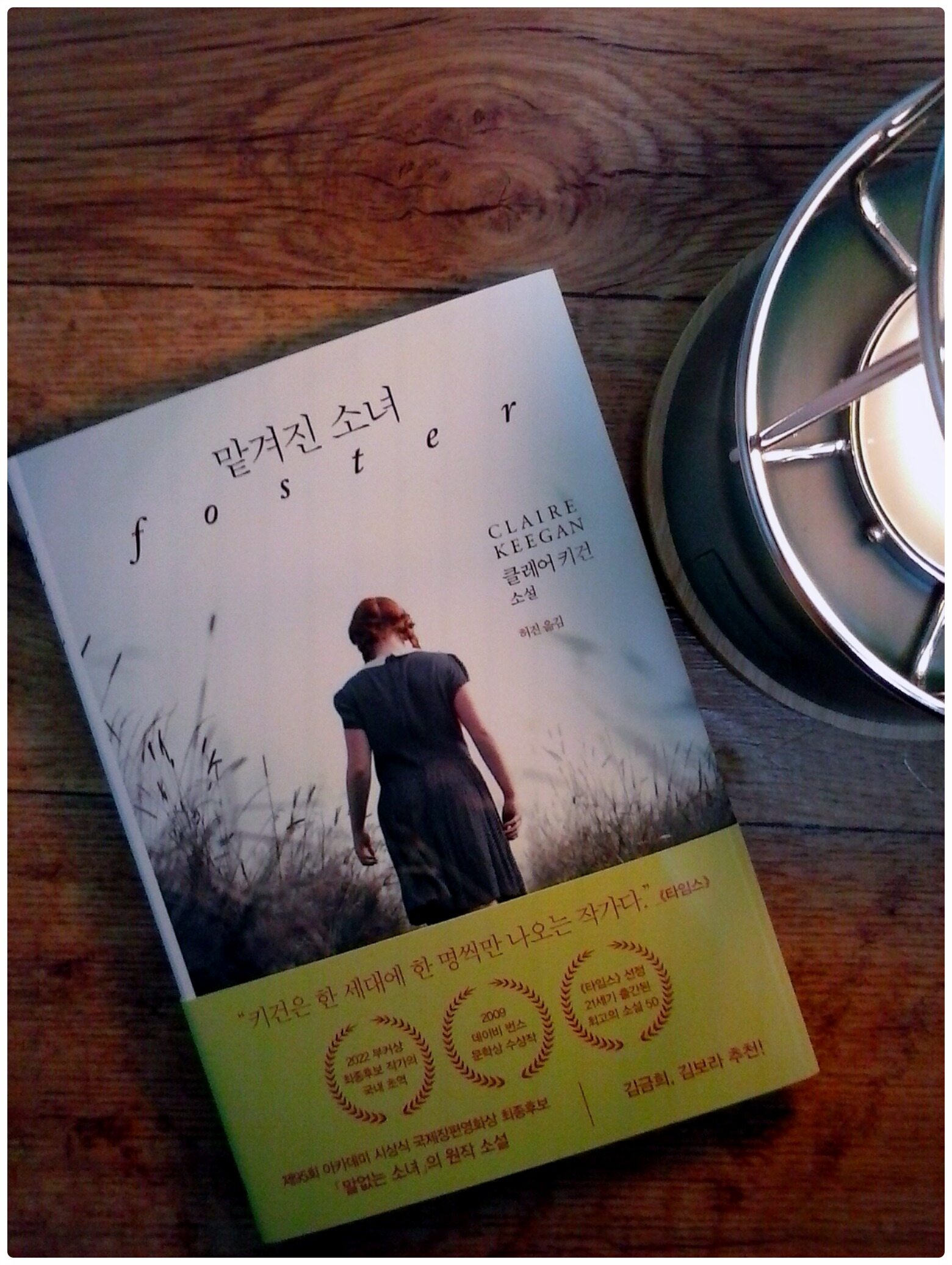

맡겨진 소녀

클레어 키건 지음, 허진 옮김 / 다산책방 / 2023년 4월

평점 :

나도 맡겨진 아이였다. 입양이란 절차는 아니었지만, 어머니 얼굴도 익히기 전에 여러 해를 조부모님 댁에서 살았다. 7개월 입덧에 14시간 난산 후 약해진 어머니는 산후질환을 오래 앓으며 고생이 많으셨다고 들었다.

운이 좋아 안전하고 행복하게 사랑받던 시절이었다. 언제나 두 팔을 펴고 나를 기다렸다 품에 안아주는 분들과 집이 있었다. 최초의 많은 것들을 두 분과 함께 했다. 태어난 맛본 가장 맛있는 음식도 모두 그 시절 기억에 갇혀 있다.

부모님 댁으로 돌아와서 적응을 잘 못했다. 자주 아프기도 하고 한동안 말을 안 하기도 하고. 다감한 성격이 아닌 다소 엄했던 분들이라, 어린 시절 서로의 경계가 흐릿할 정도로 친밀한 1차적 관계를 맺는 것은 실패했다.

그렇다고 의도적인 폭력, 방임, 학대가 있었던 가정은 전혀 아니었다. 6년 후 동생이 태어나고, 넷이서 사는 가족 형태에 익숙해졌고, 조부모님들은 늙고 약해지시는 중에도 한결 같은 애정을 건네주시다가 돌아가셨다.

어른이 된 나는 그 한결같음이 쉽지 않다는 것을 잘 알게 되었다. 어째서 받은 사랑은 늘 내가 줄 수 있는 사랑보다 큰 것인지 내내 감사하고 아이들에게 미안하다. 그럼에도 내가 가진 좋은 것은 모두 그 사랑에서 배운 것들이다.

그렇게 최초의 관계는 누군가의 삶을 영구히 조각하고 지속적으로 채우기도 한다. 영화를 보면서, 한 때 말없는 소녀로 부모와 담임들을 걱정을 시켰던 나는, 먼 곳의 위태로워 보이는 코오트를 말없이 애틋하게 지켜보았다.

다르고도 비슷한 감정들이 코오트의 경험인지 나의 기억인지 왜곡인지 오독인지 구분할 수 없이 흐릿하게 흘러가기도 했다. 마음은 때론 따스하기도 때론 얼얼하기도 했다. 다시 돌아가야 할 시간이 되자 명치 어디쯤이 아파왔다.

대화란 무엇일까. 무례하지 않은 내용과 방식으로 누군가에게 궁금한 게 있다는 건 상대에 대한 관심과 애정이라고 생각했다. 묻고 답하며 이어지는 대화가 인간이 언어를 사용하여 관계를 형성하는 가장 아름다운 방법이라고 믿었다.

영화 속 부부와 코오트는 조용하고 조심스럽고 섬세하다. 대화 분량보다 서로에게 열리는 마음의 분량이 더 크고 빠르다. 누군가를 돕고 싶어서 적극적으로 개입하고 애쓰는 태도에 대해 다시 생각해보게 되었다,

“이 집은 다르다. 여기에는 여유가, 생각할 시간이 있다. 어쩌면 여윳돈도 있을지 모른다.”

성장이란 빠른 지원보다는 더딘 시간을 필요로 하는 것이라고. 아이에게는 그런 시간이 주어지고 어른들은 아이가 안전하게 실수와 실패를 하고 다시 도전할 수 있게 기다려주는 여유와 태도가 필요하다고.

영화는 그랬다. 자극도 환상도 없었다. 현실에 렌즈가 없는 카메라 창을 낸 것처럼 지극히 현실적이었다. 격려나 힘을 얻지는 못했지만, 우울해지거나 절망하거나 화가 나지는 않았다. 담담한 일상이 진짜 같아 든든했다.

“힘든 기분이지만 걸어가다 보니 마음이 가라앉기 시작한다. 나는 집에서의 내 삶과 여기에서의 내 삶의 차이를 가만히 내버려 둔다.”

저런 어른들, 저런 관계가 있다면 괜찮겠구나 싶어서 안도감이 들었다. 아이든 어른이든 관계 속에서 매번 새롭게 성장할 수 있다는 것이 가장 확실한 희망으로 보였다. 코오트의 웃음을 보았다. 아주 오래 잊지 못할 표정이었다.

먹을 것을 챙겨주고, 침묵을 나무라지 않고, 맑은 물을 끌어올리고, 얼마나 빨리 달리는 지 시간을 재어주던 단단하고 중요한 일상들이 눈부셨다. 결국엔 울었다. 슬프고 간절하게 코오트는 함께 하고 싶은 이들 쪽으로 달렸다.

“물은 정말 시원하고 깨끗하다. 아빠가 떠난 맛, 아빠가 온 적도 없는 맛, 아빠가 가고 아무것도 남지 않은 맛이다. (...) 나는 물을 여섯 잔이나 마시면서 부끄러운 일도 비밀도 없는 이곳이 당분간 내 집이면 좋겠다고 생각한다.”

조부모님과 헤어질 때마다 대문 밖으로 쫓겨나는 심정이 되어 대상을 특정하지 못하는 원망과 슬픔과 눈물로 범벅이 된 얼굴로, 어떻게 집까지 왔는지 기억하지 못하는 어린 내가 겹쳐 보였다.

“우리처럼 나이 많은 가짜 부모랑 여기서 영영 살 수는 없잖아.”

영화가 끝나고 코오트에게 묻고 싶은 것들이 많아졌다. 그래서 원작소설을 읽었다. 코오트의 시선과 말로 옮겨진 풍경을 다시 만났다. 기뻤다. 알고 지냈지만, 처음 말을 주고받은 친구가 된 기분이었다.

다시 아일랜드를 가게 되면, 이전처럼 아이리쉬 펍에서 슬란차(slainte)를 외치며 취할 때까지 기네스를 마시게 될 것 같지는 않다. 고요하고, 투명하고, 애틋했던 말없던 소녀의 맡겨진 시간이 얼얼하고 절절하게 다시 느껴질 것이다.

오래 걷고 싶어질 것이다.

너무 빨리 집에 돌아가고 싶지 않을 것이다.