-

-

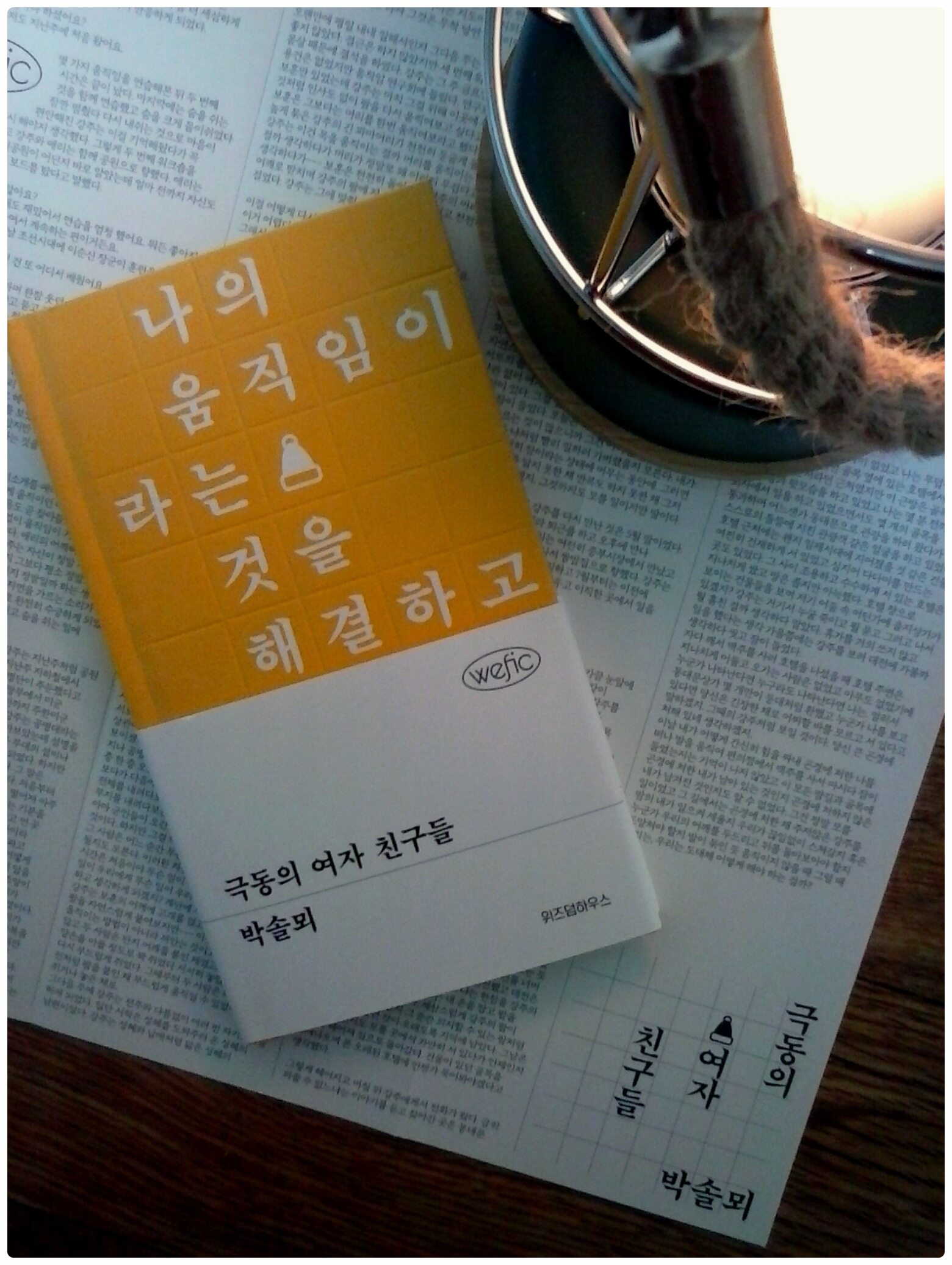

극동의 여자 친구들 ㅣ 위픽

박솔뫼 지음 / 위즈덤하우스 / 2023년 6월

평점 :

집에 가만히 있어도 땀이 흐른다면 나가 걷자. 목적이 없는 움직임의 시간을 가져보자고 자신을 설득한다. 여름은 내게 소란스러운 계절이다. 창문을 열어두고 사니 집 안도 밖과 별 다르지 않다. 산만해지는 환경에 저항하다 보면 쉽게 지친다.

레몬을 좋아해서, 여기저기 레몬즙을 뿌린다. 최초의 이유는 모르겠지만, 레몬빛 노란색을 좋아한다. 작가가 거리를 걷다 떠오른 책을 거리를 걷다 아무데나 서서 한 장씩 읽기도 했다. 신호등 대기시간이 불만일 정도로 빨리 끝난다는 상대성 이론을 거듭 체험했다.

연애할 때 상대가 발에 염좌가 생겼는데, 아무래도 만나면 걷는 내 버릇 탓인 것 같다고 합의했다. 목적의식이 분명한 파워워킹은 아니지만, 세 시간 정도는 잘 걷는다. 오히려 귀가할 때 아쉬움이 남을 정도로, 걸으면서 다른 종류의 에너지가 채워진다.

어릴 적엔 몸으로 존재하고 몸으로 살았다. 기억 속 경험은 몸 전체의 감각일 경우가 많았다. 그런데 어느새 관절이 어긋나거나 근육이 뭉치거나 자세가 나빠지거나 하는 삶으로 옮겨갔다.

“오늘은 아무 꿈도 꾸지 않았다. 하지만 나는 모르는 것이 많으니까 그건 어쩌면 모를 일이다. 나의 꿈은 나처럼 빨리 일하러 가버렸을지 모른다.”

걷기란 내겐 생존을 위한 최후의 보루 같은 움직임이다. 걷는 동안 관절과 근육과 내부기관이 제자리를 찾아가서 작동하기 시작한다. 움직임을 고찰하는 작가의 문장들을 읽으며 작가의 움직임과 풍경을 내내 상상했다.

착장도 필요 없고, 아무 때나 몸을 일으켜 신을 신고 집 밖으로 나가면 시작되는 나의 움직임, 그래서 그것이 어려운 사람들을 생각한다. 혼자서 나갈 수 없는 이들, 나가도 자꾸만 움직임이 걸리는 이들. 거절과 거부가 더 잦은 일상인 이들. 사고도 재난도 피할 수 없는 이들.

차별은 다 똑같다. 이해할 이유가 없다. 변명의 여지가 없다. 장애가 있건 나이가 어리건.

“그 길에서는 곤경에 처한 채 주저앉은 강주를 밤의 내가 일으켜 세울지 우리가 끊임없이 스쳐갈지 혹은 누군가 우리의 어깨를 두드리고 뒤를 돌아보아야 할지 도망쳐야 할지 발이 묶인 듯 움직이지 않을 때 그럴 때 우리는, 우리는 도대체 어떻게 해야 하는 걸까?”