-

-

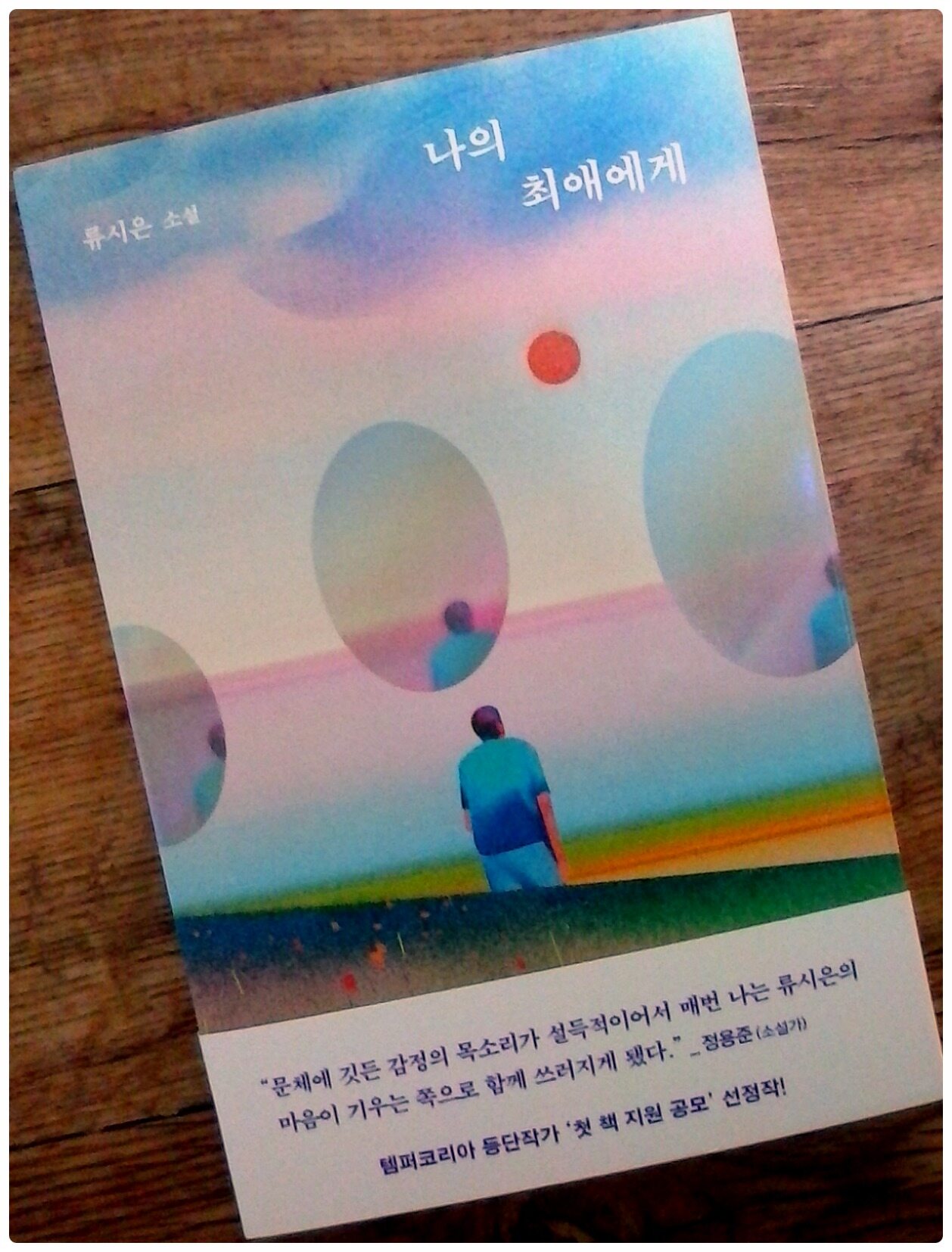

나의 최애에게

류시은 지음 / 은행나무 / 2023년 6월

평점 :

‘최애(들)’를 아주 늦게 만났다. 어릴 적, 연예인도 선생님도 위인(?)도 좋아해본 적이 없어서. 반한다, 사랑에 빠진다, 라는 경험도 신기했지만, 한결같이 혹은 더 깊이 타자를 사랑하는 법은 한참이 더 지나서야 배울 수 있었다. 내 세계 밖의 사람들을 염려하고 사랑하는 법은 여전히 배워가는 중이다.

아무도 사랑하지 않고서는 어쩌면 살아갈 수 없을지 모를 우리를 위해, 사랑할 수 있는 대상과 세계를 확장해 준 문학이 아닐까 설레고도 조심스러운 기대를 하며 책을 펼쳤다. 문득 근래 장편보다 소설집을 연이어 읽는다는 생각.

표지 색감이 아름답고, 제목도 손편지의 시작처럼 다정하다. 그래서 준비를 못하고 내용을 맞았다. 사랑이 언제 어느 때 완전히 좋고 기쁘기만 했을까마는, 어둡기도 하구나 했던 내용은 더 깊은 심연을 가졌다.

혈압이 급상승하게 즉각적으로 두렵고 화가 나는 사적 정보의 해킹, 사랑하나 최애의 범주에 나는 한번 넣지 못했던, 반려식물과 반려동물, 심장이 조여드는 가해자의 가족이라는 자리... 작품 대부분에 늘 어른거리는 죽음.

현실의 함정들을 작가가 이야기마다 심어둔 느낌이 든다. 그러니 좀 헤매었다. 감정이 일렁거려 멀미가 났다. 내 기대 속에서 미리 설정해둔 짐작을 벗어나는 스토리 때문(덕분)이다. 생각과 질문이 많아지는, 오래 기억될 작품이다.

읽기를 통해 느낀 것과 생각한 것을 다 표현할 언어가 부족해서 조금 서운하다. 아마 당장은 내 안에서 정리하기 어려운 부분이 있고, 아마 지금은 내 종합적인 역량이 수용도 이해에도 못 미치기 때문일 것이다.

직접 경험만으로 배우는 건 아니지만, 나는 소위 ‘요즘’ 세대들의 ‘덕질’을 직접 경험하지 못했으니 공감의 폭도 깊이도 별 볼 일 없을 듯하다. 다만 화자를 통해 만난, 사랑의 방식이 무척이나 쓸쓸했다.

“언제든 내치지 않으면 그만둘 수 있는, 그래서 더 달콤하고 안전한. 이만큼의 거리가 이제는 좋고 편했다.” 폄하할 의도는 전혀 없지만, ‘안전한 것’만을 원할 수밖에 없는 불안한 심정, 아니 위험한 현실이 안타깝고 아프다.

‘상호적인’ 감정이 아니라도, 수신되지 않아도, 그저 사랑하는 것. 어쩌면 대가 없는 지고지순한 감정이랄 수도 있겠지만, 긴밀한 상호작용이 오가는 관계에 대한 포기와 체념이 그림자처럼 어른거린다.

물론 이건 다 꼰대 독자의 사견일 뿐이다. 나조차도 진짜, 긴밀한, 친밀한 새로운 관계 형성에 전혀 자신이 없다. 실은 그런 에너지 과다소모의 기회는 회피하고 싶다. 그럼에도 스스로 측정한 ‘최적화된 거리’가 여전히 쓸쓸하니 내 안에 존재하는 모순이다.

단 한 번도 깔끔하게 정의 내리지는 못했지만, 어슴푸레 윤곽이 잡혀 있던 ‘사랑’에 대해 혼란과 질문 속에서 새롭게 생각해보고 내게 익숙한 관점을 살펴 본 의미 있는 경험이었다. 시간이 좀 더 지나 다시 읽어보고 싶다.