-

-

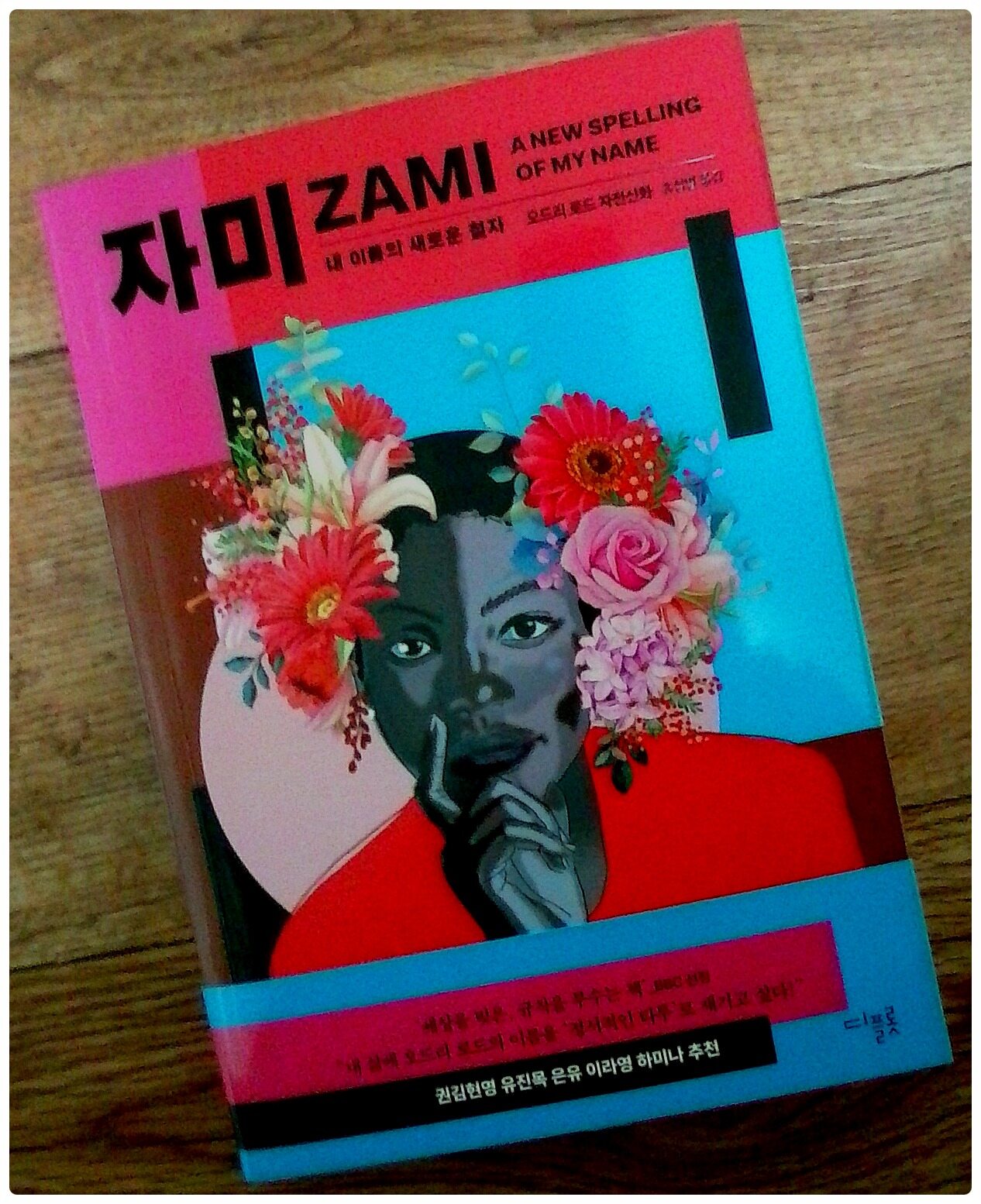

자미 - 내 이름의 새로운 철자

오드리 로드 지음, 송섬별 옮김 / 디플롯 / 2023년 1월

평점 :

지난 주 금요일 아침에 마지막 장을 넘겼다. 밤에 읽으면 밤샘한다는 친구의 경험을 타석 삼아 아껴 읽으려한 자구책이었다. 오늘 아침이 어찌나 허전하던지, 빛이 다 사라진 계절이 닥치는 듯했다. 반가운 북토크 영상이 있어서 덕분에 속을 채워 집을 나섰다.

https://www.youtube.com/live/95O6bKYxo64?feature=share

프란츠 파농의 <검은 피부 하얀 얼굴>을 읽고 자신의 식민지성, 백인 우월주의, 흑인공포증을 생각해본다던 먼 곳의 친우의 글이 내내 머릿속을 맴돌았다. <자미>를 추천했는데 여전히 오드리 로드는 자신에게 신인류 같아서, 읽기 싫기도 너무나 읽고 싶기도 하다고.

내 무심함은 주로 선택과 고민을 얄팍하게 한다. 불행과 폭력에 신경 쓸 시간이 없어! 하는 오드리 로드식(?) 무심함은 사랑을 기록하여 이런 엄청난 작품을 만들었다. 왜 표지가 이토록 다채롭고 풍성하고 찬란해야했는지 읽고 나니 다 이해된다. 아름답다.

이벤트로나 기억되는 현실의 사랑은 참 볼품이 없다. 문자에 온갖 색조가 묻어 있는 책을 번역이란 생각 없이 읽을 수 있었기 때문에, 실패 없는 황홀한 몰입이 내내 즐거웠다. 빨려 들어갈 듯한 시간 동안에는 나도 잠시 섬 여자처럼 빛에 타고 볕에 데워졌다.

“이 여성들이 가진 아프리카인다운 예리함에는 보다 부드러운 모서리가 있고, 그들은 비가 내리는 따뜻한 거리를 오만하면서도 점잖은 태도로 휘젓고 다니며, 나는 힘과 취약함 속에서 그 모습을 떠올린다.”

여행을 가고 싶지만 이미 잔뜩 쌓아둔 탄소마일리지가 어마어마해서 괴롭고, 오래 전 가려다 예방백신접종에 놀라 그만 둔 아프리카를, 아니 어디든, 이번 생에 다시 향해볼지 모르겠다. 이곳에서 고향을 찾지 못한 나는 어디에 가든 이방인일 뿐이겠지만,

“어디를 가든 온갖 색조의 갈색 얼굴들이 내 얼굴과 마주쳤고, 거리에서 나와 같은 피부색을 수도 없이 보며 내 존재를 확인하는 일은 완전히 새롭고도 짜릿했다.”

음식에 대한 호기심은 사랑에 대한 관심과 같고 삶에 대한 간절함과 같다던 친구의 말도 떠올랐다. 처음 들었을 땐 별 감흥이 없었는데, 식욕이 없어서 혈당 조절 약처럼 식사하던 몇 달 간의 고역, 사랑으로 사람을 바라보는 일도 힘들었고, 삶의 민낯은 무기력으로만 해석되었다.

“절구 바닥에서 으깨지는 향신료에 절굿공이가 부딪치는 낮은 소리와 함께 소금과 후추는 마늘고 셀러리 잎에서 배어나는 노란 즙을 흡수했다.”

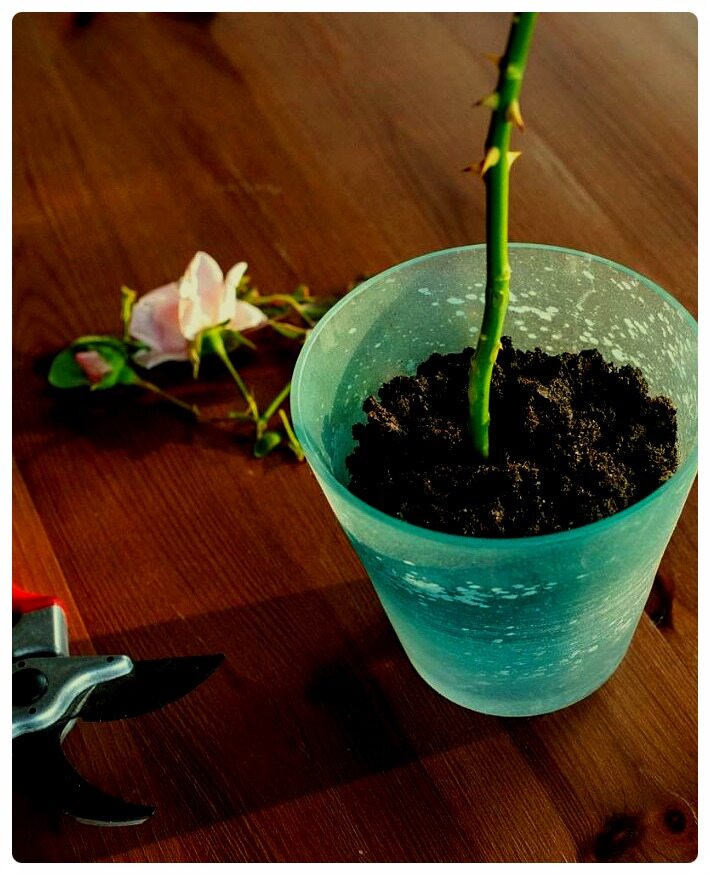

꽃다발 장미에게 다시 뿌리가 날까 심어보았다. 딸기 모종도 곧 옮겨 심어야 한다. 파릇파릇 향기 진한 허브들도 심어야겠다. 키우고 따고 자르고 으깨고 먹는 그 시간을 상상하면서. 그렇게 지내다 보면 작품 속 색과 빛의 계절이 여름으로 도착할 것이다. 어쩌면, 설렐 것이다.

“세상에는 사라지지 않는, 우리가 의지하는 진리들이 있다. 여름철엔 해가 북쪽으로 움직인다는 것, 얼음은 녹으면 작아진다는 것, 휘어진 바나나가 더 달다는 것. 아프레케테는 나에게 나의 뿌리를, 우리가 가진 여성의 몸에 대한 새로운 정의를 가르쳐주었고, 여태까지 나는 그 정의를 배우기 위한 훈련을 해왔을 따름이었다.”