-

-

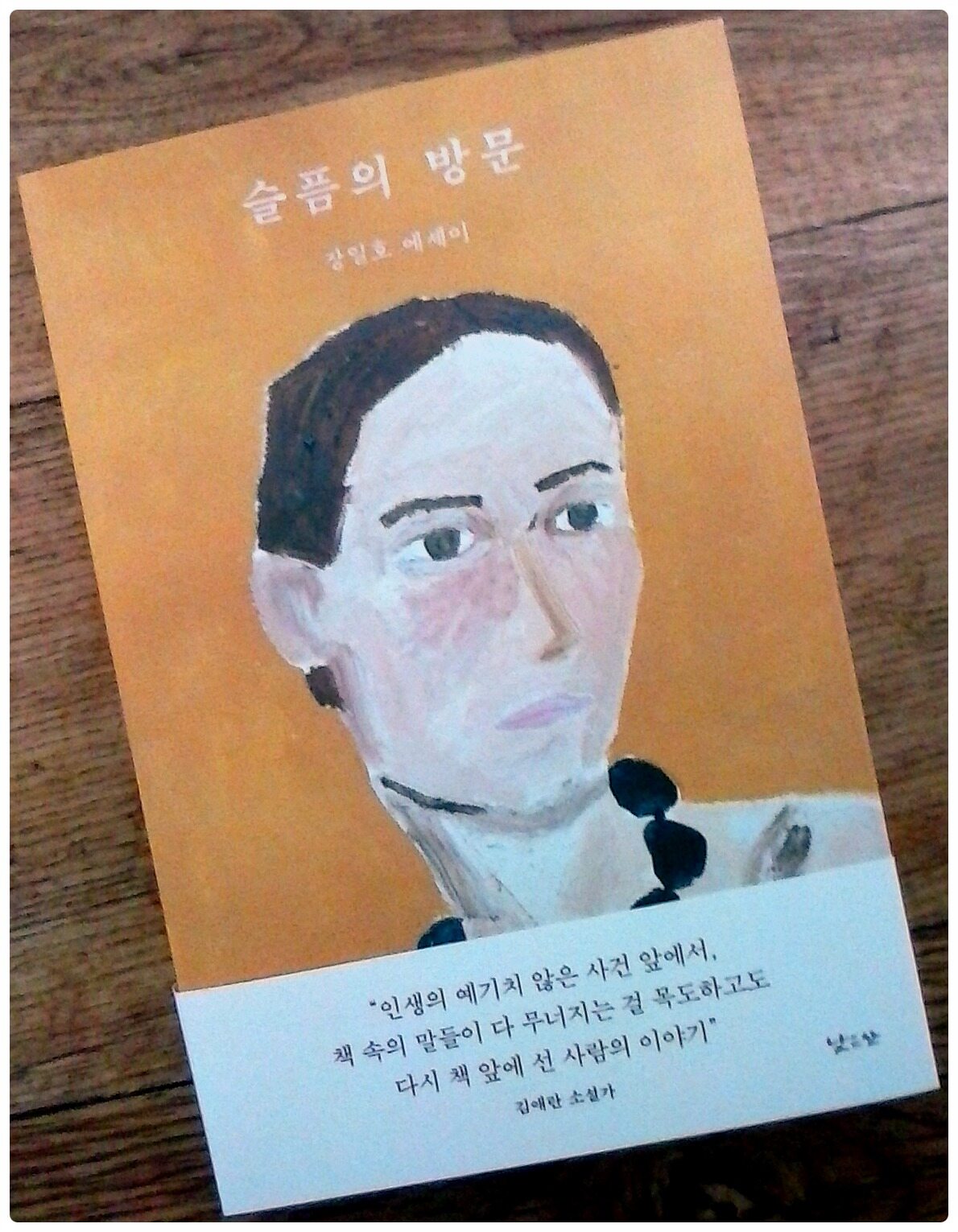

슬픔의 방문

장일호 지음 / 낮은산 / 2022년 12월

평점 :

차분하고 두꺼운 색감의 겨자노란색이 좋아서 책을 사고, 제목에 겁을 먹어 해가 넘도록 내내 표지만 보았다. 표지그림이 너무 좋아 그대로 펴볼 생각을 못하다가 일주일에 가장 슬픈 목요일(이유 없음)에 드디어...

“부와 행운이 상당 부분 ‘노력’이 아닌, 시대의 산물이라는 것도, 기회 격차가 정치적 평등성을 손상시키고, 그 결과 민주적인 정당성도 훼손시키고 있으며, ‘이러한 사회에 우리 또한 연루되어 있음’을 반성한다.”

노란색연필이 없어서 줄을 긋지 못했다. 다행이다. 얼마나 많은 줄을 그었어야 했을까. 필사를 하게 되면 통필사가 될 지도. 발췌한 몇 문장을 다시 다 지울까 하는 잠시 그런 생각... 12월에 다들 추천한 이유가 있었구나. 연말에 읽었으면 지금 새해가 좀 더 새해 같았을까.

“10명 중에 1명은 장애인이다. (...) 1들이 말하는 세상은 야만적이었다. 그러나 내가 자라온 세상은 한번도 1의 눈으로 세상을 바라보라고 가르치지 않았다. (...) 세상에는 정말 너무 많은 문제가 있고, 1의 세상은 어차피 잘 보이지 않으니까.”

미녀와 야수라는 작품을 나는 책으로 먼저 읽었는데, 책을 많이 읽는 야수가 서재가 좋았다. 책도 안 읽는 인간들이 괴롭히는 것이 무척 싫었다. 언어로 사유하고 소통하는 인간이니 우리는 우리가 읽은 책이기도 하다.

“존엄사가 존엄을 보장하는 것이 아니라, 한 사회가 기본적으로 갖추고 있는 복지가 존엄을 가능하게 하는 것이다. (...) 죽음을 둘러싼 각자의 내밀한 경험이 더 많은 보편의 이야기로 나눠질 때 삶도 조금은 덜 잔인해진다.”

책 읽는 사람, 책 좋아하는 친구들에게 올 해 선물로 보내주고 싶다. 근육이 엉키고 관절이 삐걱거리는 매일 온전히 못한 몸으로 사는 우리 자신에게도. 나는 내게 이 책을 모르고도 선물했구나. 상하지 않는 책이라 다행이다.

“‘운이 좋다면’ 살아 있을 때 장례식을 열고 싶다. 내 장례의 상주가 되고 싶다. 당신들 덕분에 살아서 좋았다고 눈을 마주치며 인사하고 싶다.”

나는 매우 이기적이고 불순한 의도로 책을 읽지만(도망, 망명, 대피, 피난), 그래도 계속 책을 읽어도 된다는 허락을 받은 것 같기도. 읽어야 한다는 이유를 찾은 것 같기도 해서 기분이 편안하다. 2023년도 운이 좋아 살아남는다면 나의 아군으로는 책이 즐비할 터.

“우리의 궁극적 목표는 ‘좋은 죽음’이 아니라 마지막 순간까지 ‘좋은 삶’을 사는 것 (...) 필연인 죽음은 늙은 결과가 아니라 살아온 것의 결과로 평가받아야 한다.”

책을 펼치지 못한 망설임 속의 내 슬픔이 떠나는 것을 보았다. 따라나서면 이 글을 쓴 사람을 만나게 될까 잠시 그런 망상을 해보았다. 저자를 더 알고 싶어지는 책이다. 슬픔이 한 가득한 곳에서 건져 올려 눈물을 닦아줬을 기사글들을 찾아봐야겠다.

“어떻게 고통과 더불어 살아갈지, 어디에 서서 고통을 바라보아야 할지에 따라 고통은 다르게 해석된다.”