-

-

아픈 것에 관하여 병실 노트

버지니아 울프.줄리아 스티븐 지음 / 두시의나무 / 2022년 12월

평점 :

이 책은 합본이다. <아픈 것에 관하여>와 <병실 노트> 이렇게 저자가 다른 두 권. 저자인 버지니아 울프와 줄리아 스티븐은 모녀 관계이다. 신기하고 부럽고 궁금한 책이다. 영어로 읽으면 더 좋은 점도 있겠지만 공경희 선생님의 번역은 반가울 따름이다.

버지니아 울프의 작품들도 영어와 한국어로 여러 번역으로 읽었다. 문학 전공이 아니라 부담이 없어서일까, 악명에 휘둘리거나 스트레스를 받지 않고 즐겁게 읽었다, 소위 의식의 흐름이라는 것이 나는 불편하지 않았다. 그의 의식은 지적이고 아름답다.

“질병이 얼마나 흔한지, 얼마나 엄청나게 정신을 변하게 하는지, (...) 인플루엔자의 공격을 살짝 받아도 어떤 영혼의 황무지와 사막이 보이는지, (...) 이런 생각을 해보면 사랑, 전쟁, 질투 같은 문학의 굵직한 주제들 속에 왜 질병의 자리는 없는지 진짜 이상해진다.”

울프의 이 에세이도 낯설어서 궁금했지만, 좀 더 두근두근한 것은 그의 어머니의 글이다. 병실노트 혹은 간병일기라는 형식도 내용도. 19세기 영국 여성이 살아낸 시대상도 생활상도 그의 글쓰기도 새롭고 흥미로울 거라 기대했다. 합본의 분량이 적어서 아쉽기만 하다.

저명한 지식인 아버지를 두고, 고전과 문학을 개인 서가의 책들로 공부할 수 있었던, 칼리지에서 어학을 공부하고, 여성 인권 운동에 참여하고, 일간지 <가디언>에 기고하여 문학 저널리스트로서 살아간 딸의 어머니, 아내, 그 자신으로 산 삶이 궁금했다.

자신이 죽고 난 후 신경증이 시작된 아픈 딸의 간병은 하지 못한, 점점 악화되는 정신 불안증과 자살 기도를 알지 못한, 그렇지만 이 ‘병실노트’를 남겨 준 어머니. 새해우울증인가 싶게 가라앉는 기분에도 문장들은 담담했다. 준비를 마치고 강으로 걸어 들어가던 차분함처럼.

수없이 재확인하는 바이지만 기록이란 참 대단하다. 출간된 글이라 소위 ‘육필’이 아님에도 글 쓴 이가 실체로 담긴 느낌이 여전하다. 울프는 분명 문장으로부터 목소리와 손길도 느꼈을 것이다. 아픈 이에게는 간병하는 이의 말 한 마디가 주문처럼 강력한 힘이 되기도 한다.

“간병인은 유령이 존재하다는 것을 부인하면 안 된다. (...) 추위는 상상으로 생길 리 없지만, 한기에 대한 초조한 염려는 환자를 괴롭힐 수 있다.”

우울감을 느끼는 내가 읽을 수 있는, 읽어서 다행인 글이었다. 몸은 눕혀도 정신은 바로 선 울프의 시선은 여전히 깊고 건강하고 위트마저 가득하다. 분명하고 확실한 전달을 목적으로 한 줄리아의 확언처럼 들리는 글은 읽을수록 기분이 말끔해진다.

“아픈 사람은 케이스case이며, 한 사람이 다른 사람을 보살펴야 하는 병실에서 모든 성격 변화와 짜증스러운 습관은 잊힌다.”

간병이 타인에 대한 섬세한 배려를 필요로 하는 훈련이자 고된 행위인지를 덕분에 배운다. 약한 존재를 돌보고 차별 없이 대하는 사고방식은 가족들 모두에게도 영향을 미쳤을 것이다. 뜻밖에도 나는 성실한 빅토리아 시대 인간형을 무척 좋아하는 취향이었다.

“우리는 자매애라는 끈으로 고통받는 이들과 묶인다. 생명이 지속되는 동안 그들을 돕고 위로할 것이고, 할 수 있다면 사랑할 것이다. 연민은 교리가 아니며 고통에는 한계가 없다.”

하소연도 징징거리는 것도 그만 두고 싶고, 그래도 새해인데 벌써 마음부터 주저앉아서 어쩌면 가능한 희망조차 부정하거나 애쓰는 모든 노력을 냉소하지 않고 싶다. 돌봄을 제공하면서도 지치지 않고 자신을 잃지 않고 균형을 잡은 이들의 노력을 흉내 내고 싶다.

침잠沈潛.. 철학, 이성, 용기가 모두 부족하니 반복되는 고질병, 지금은 이럴 때도 아니고 그럴 입장도 아니다. 아픈 분들과 간병하는 분들의 쾌유와 강건을 바랍니다.

“As a woman I have no country. As a woman I want no country. As a woman, my country is the whole world.” - Virginia Woolf.

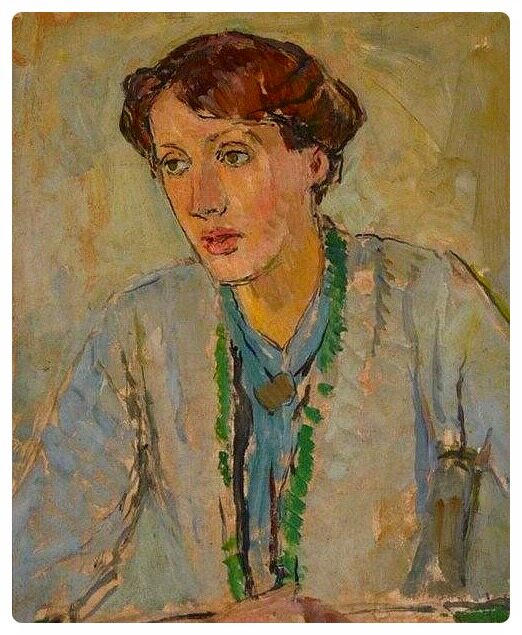

Portrait of the writer by her sister, artist Vanessa Bell (c.1912). #WOMENSART