-

-

코끼리가 쏟아진다 ㅣ 창비시선 484

이대흠 지음 / 창비 / 2022년 11월

평점 :

“하늘을 오려 붙일 작은 창을 내고 헝클어진 바람을 모아 섬돌로 두었습니다”

남도 말의 묘미를 잘 모르고 산다. 살아본 경험도 없으니 감각조차 부족하다. 늘 아쉬워하며 남도말로 쓰인 문학에 주저하다가 올 해 가을 소설을 읽었는데, 깊이 느끼고 조금 울기까지 했다. 그 눈물에 주저함이 씻겨 간 걸까. 그냥 읽어 보기로 하자는 용기가 생겼다.

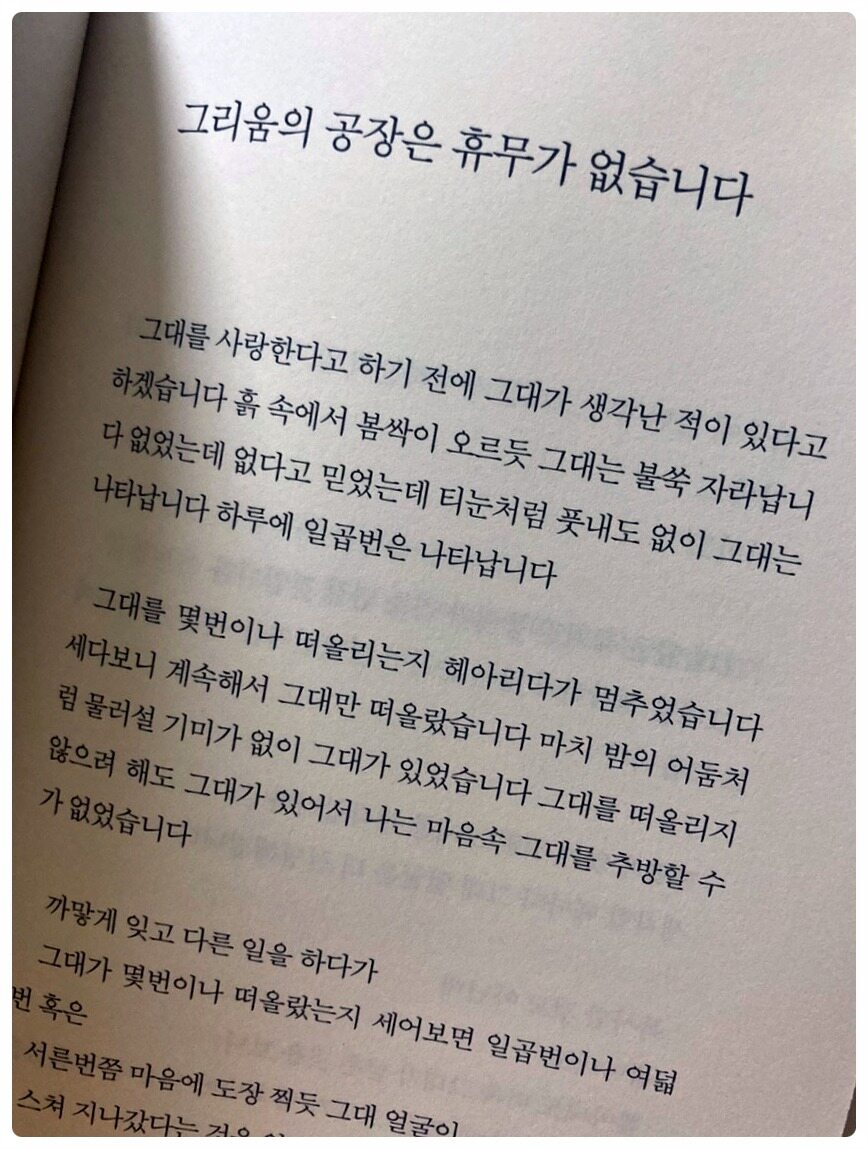

여섯 번째 시집... 숫자만으로 짐작 못할 시간의 깊이를 노안으로 더듬어가며 찬찬히 읽었다. 무서운 제목에 언제 쏟아질지, 왜 쏟아질지 모를 코끼리를 두려워하며. 가만가만 만나보는 시들이 잔잔하고 아름답다. 대신 켜켜이 깊이가 다져져 있다.

사물과 세상을 오래 보면 사랑에 빠지게 되는 걸까. 인간을 많이 겪다 인간이 싫어지기도 하는 풍경과는 참 다르다. 설명할 말이 없는 감정인데, 알아 들을 수 없는 닫힌 문과 같은 관념적인 시어들은 없다. 다행이고 그래서 더 집중해야 이면을 느낄 수 있다.

사는 일이 고단하고 자주 서럽고, 자기 연민으로 향하는 길은 넓고 짧다. 물론 정제된 언어를 가진 시인이 그럴 리는 없다. 침잠하는 정서 대신에 다정하게 건네는 시선과 말과 손길이 독자를 오래 위로한다.

“차가운 당신의 외딴 방에 봄을 켜겠습니다”

문학은 인간을 살게 하고 견디게 하고 버티게 돕는다. 그런 역할을 하는 이유는 문학을 통해 우리, 함께, 사랑을 나누고자 하기 때문이다. 사랑 때문에 말을 건네고 글을 건넨다. 사랑 때문에 시가 태어나고 시가 읽힌다.