-

-

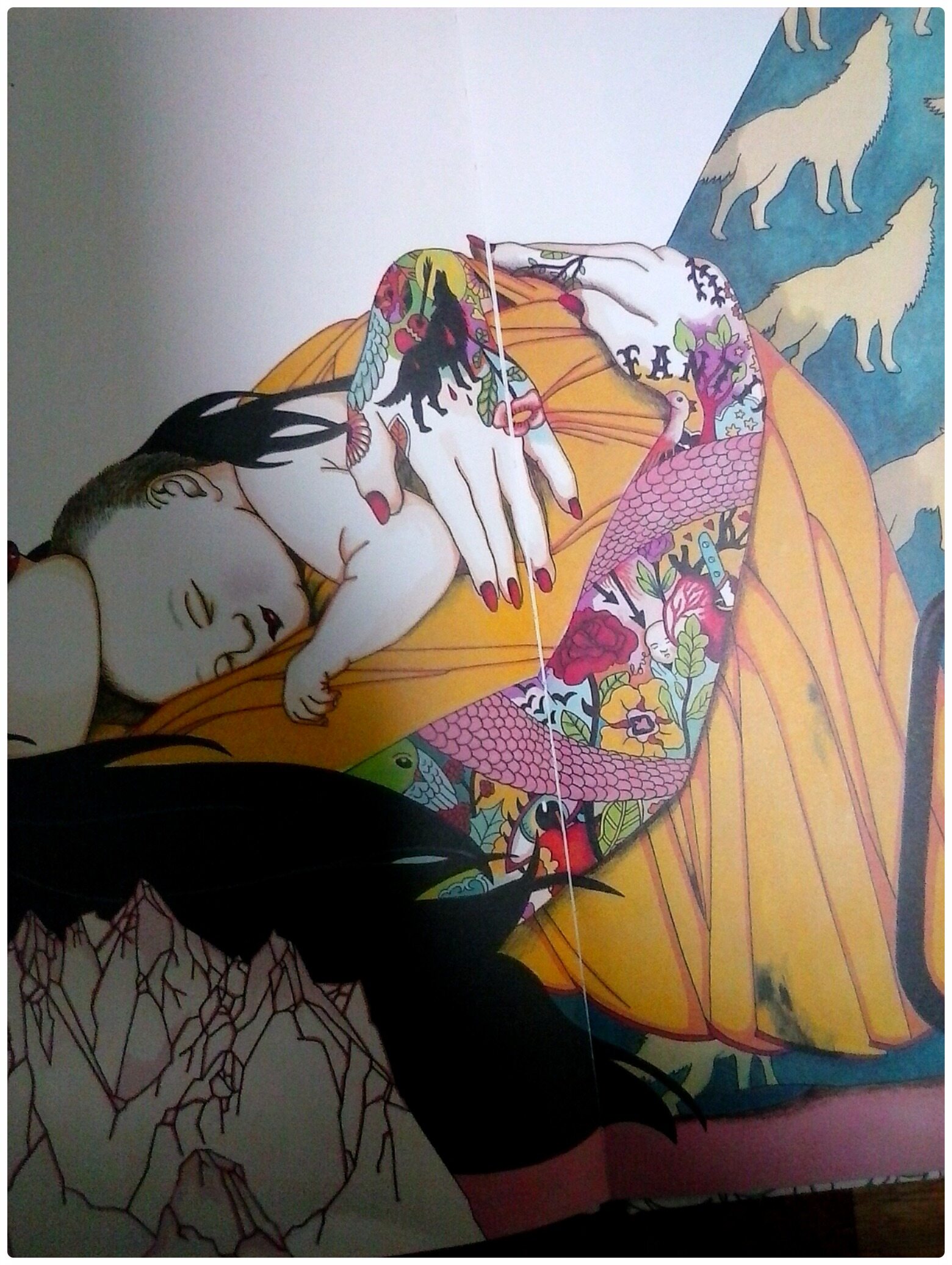

엄마 ㅣ 알맹이 그림책 59

엠마뉴엘 우다 그림, 스테판 세르방 글, 김시아 옮김 / 바람의아이들 / 2022년 4월

평점 :

크기에 놀라고 그림에 놀랐다. 모두 전시된 작품처럼 오래 봐야했다. 익숙하고 편안하고 단순한 존재는 없다는 것처럼 쉽게 읽혀 주지 않았다. 당연하게 받아들이는 시간을 순간적으로 불편하게 만드는 예술의 매력이다. 나침반, 가위, 망원경...

어른으로 엄마로 태어나는 사람이 없다는 당연한 사실은 당연하게 무시되기도 한다. 호칭이란 강력한 힘을 발휘해서 존재를 꼼짝없이 묶어 두기도 한다. 사회가 동조하거나 묵인하거나 조장하는 경우 누군가들의 삶은 더 힘겨워진다.

‘자연스럽다’는 말은 무엇일까. ‘여성’이면 임신, 출산, 육아가 자연스러운 건가. 사람은 하나의 호칭과 역할로 얼마나 오래 살아갈 수 있을까. 이 책의 작품들 속 존재들은 눈물을 많이 흘린다. 왜 그런지는 명확하지 않다.

아이는 울지 않고 씩씩하게 뜨개질도 한다. 엄마는 어디로 간 것일까. 엄마가 변하는 모든 동물들은 다른 존재가 되고픈 순간들의 엄마일까. 아이와 함께 있을 때의 엄마는 딱 붙어 있거나 촘촘하게 연결되어있다. 출산은 했지만 탯줄은 이어진 느낌이다.

하늘, 땅, 동굴, 정원... 어디라도 엄마의 존재가 가득하다. 아이는 엄마를 그리워하거나 함께 있다. 자식을 낳고 사는 일이 삶이 이어지는 생명의 확장이라는 느낌이 색채만큼 강하게 든다. 해석이 어려워서 이건 다 오독일 수 있다.

꽃들도 모두 다른 의미가 있을 것 같은데... 프랑스 작가라서 백합이 등장한 걸까... 어쨌든 좋아하는 라일락과 데이지꽃을 봐서 좋다. 어두운 내 눈에도 램프의 색이 변하는 것이 보인다. 아이의 말하지 않은 생각을 엄마가 다 들어준 것 같아 안심이 되는 작품이다.

“엄마는 두려워하지 말라고 했다.”

엄마는 두려웠을 지도 모르겠다.