-

-

여름의 피부 - 나의 푸른 그림에 대하여

이현아 지음 / 푸른숲 / 2022년 7월

평점 :

품절

“나는 그(Pierre Bonnard)의 그림을 볼 때마다 푸른 기운을 감지한다. 그것은 자신 안으로 한 발짝 물러나 있는 자의 시선에서 비롯한다. 앞이 아니라 뒤로 발걸음을 디딜 때 생기는 약간의 공간과 그늘. 그 물러남의 태도가 발하는 색. 그것이 내가 사랑하는 블루다”

1

제목에 ‘피부’가 있는 책이라니 멋지다. 오래 전 친구와 개별 인간의 존재의 경계는 피부인가, 하는 주제로 한참 얘기한 것이 생각났다. 결론은 그렇지 않다, 피부 밖의 일정 공간이 더 필요하다는 것. 그래서 지나치게 가까워지면 불편하고 힘들어진다는 것이었다.

2

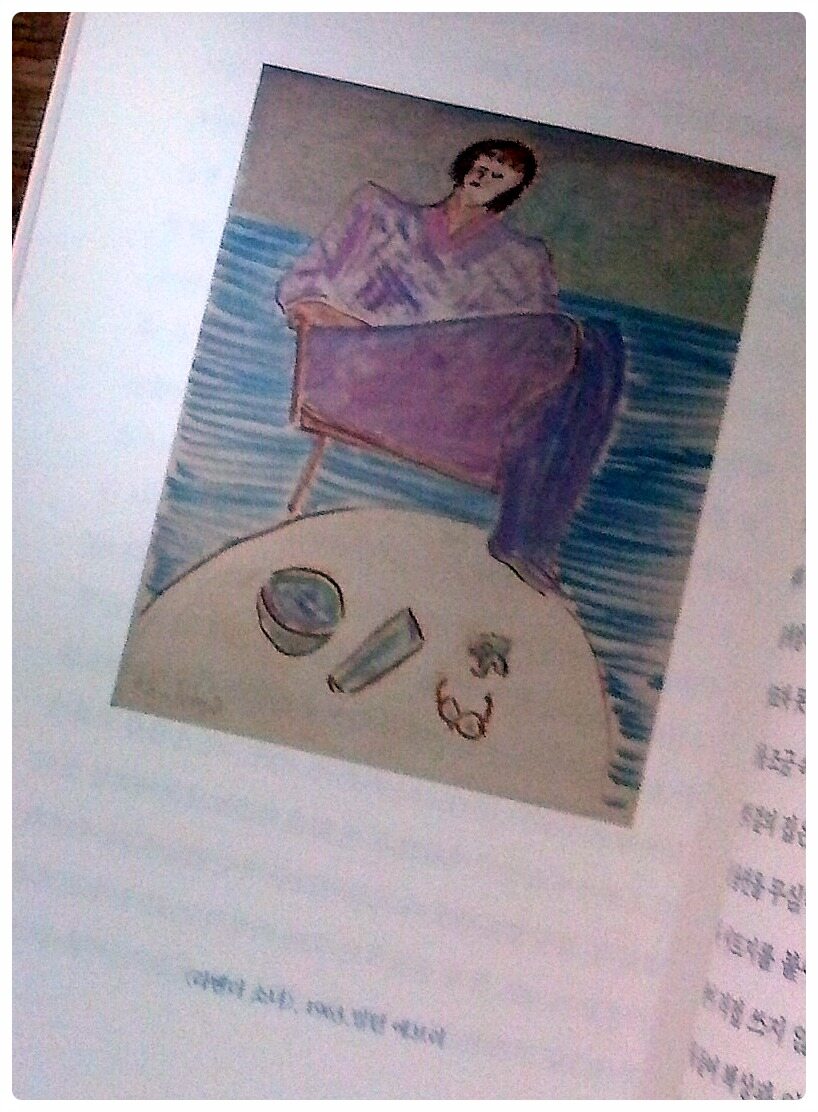

집이란 우주에서 유일하게 내가 나로만 있을 수 있는 사적 공간이고, 그러니 사람만이 아니라 내가 좋아하는 물건들과만 같이 살고 싶다. 라벤더의 색감이 조용히 퍼지고 스며드는 작품을 보며, ‘오로지 나의 취향과 형편’이란 구절에 흠뻑 공감한다.

그래서 익숙한 공간을 떠나 여행이나 유학이나 이민을 가게 되면 한동안은 피부가 아주 예민해진다. 마치 외부 세계로부터 내 존재를 보호할 방어막처럼 날카롭게 자극을 감지하고 생존을 위한 판단을 내리려 든다. 물론 적당히 잊히고 낯선 상황이 줄여주는 스트레스도 있지만.

3

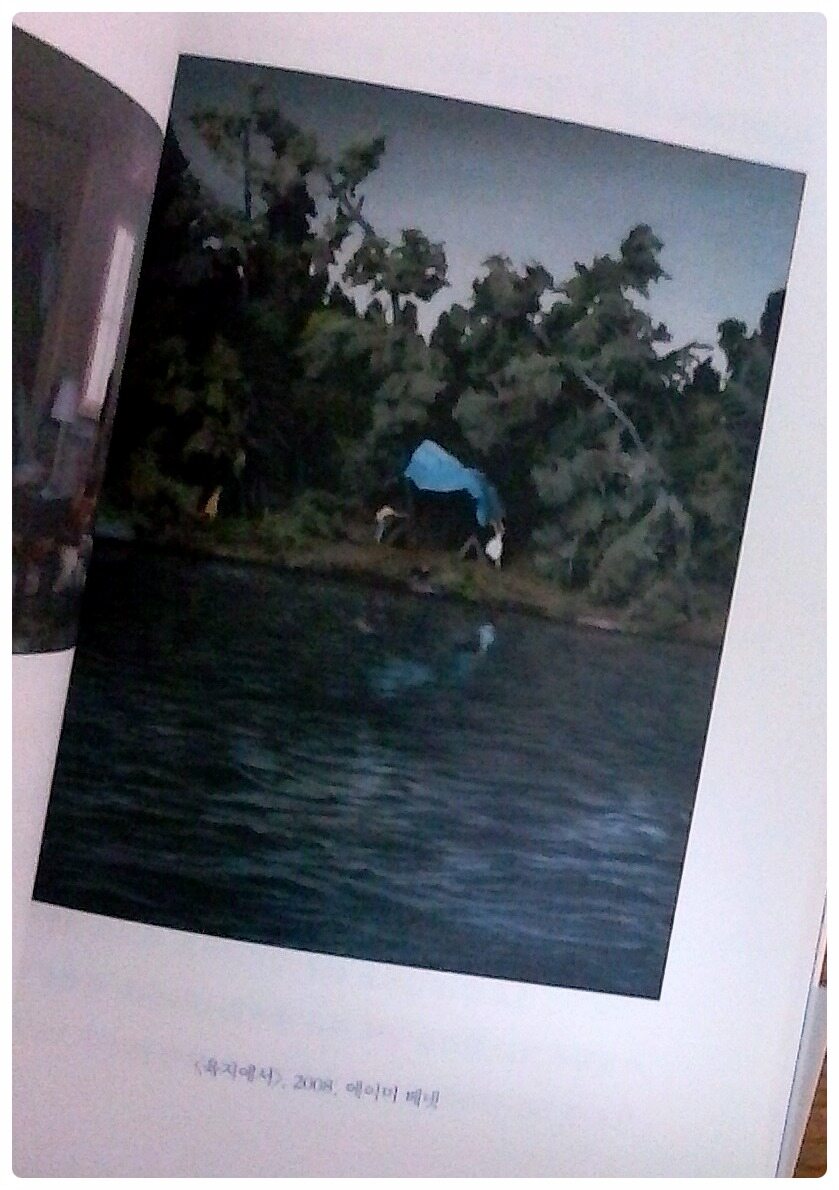

떠났다 돌아왔다 하는 여행을 하지 못하니, 그런 감각들도 퇴행되어 매일 천천히 늙어가는 기분이 든다. 물에 들어갔다 나왔다 하며 느긋하게 책을 읽는 주제에, 그림 속 깊고 어두운 물에 비율을 많이 둔 작품에 겁을 먹고 조금 떨었다.

망명(忘名) - 이름을 잊다 - 란 구절에 사유의 한 자락을 얻어 멍하니 있어 보았다. 잊고 싶은 것들이 참 많다는 걸 기억해내면서, 지금 내가 보는 풍경이 어느 날엔가 순식간에 사라질 세상을 두려워하면서, 혹은 정말 인류가 멸종한 조용해진 지구를 상상하면서.

4

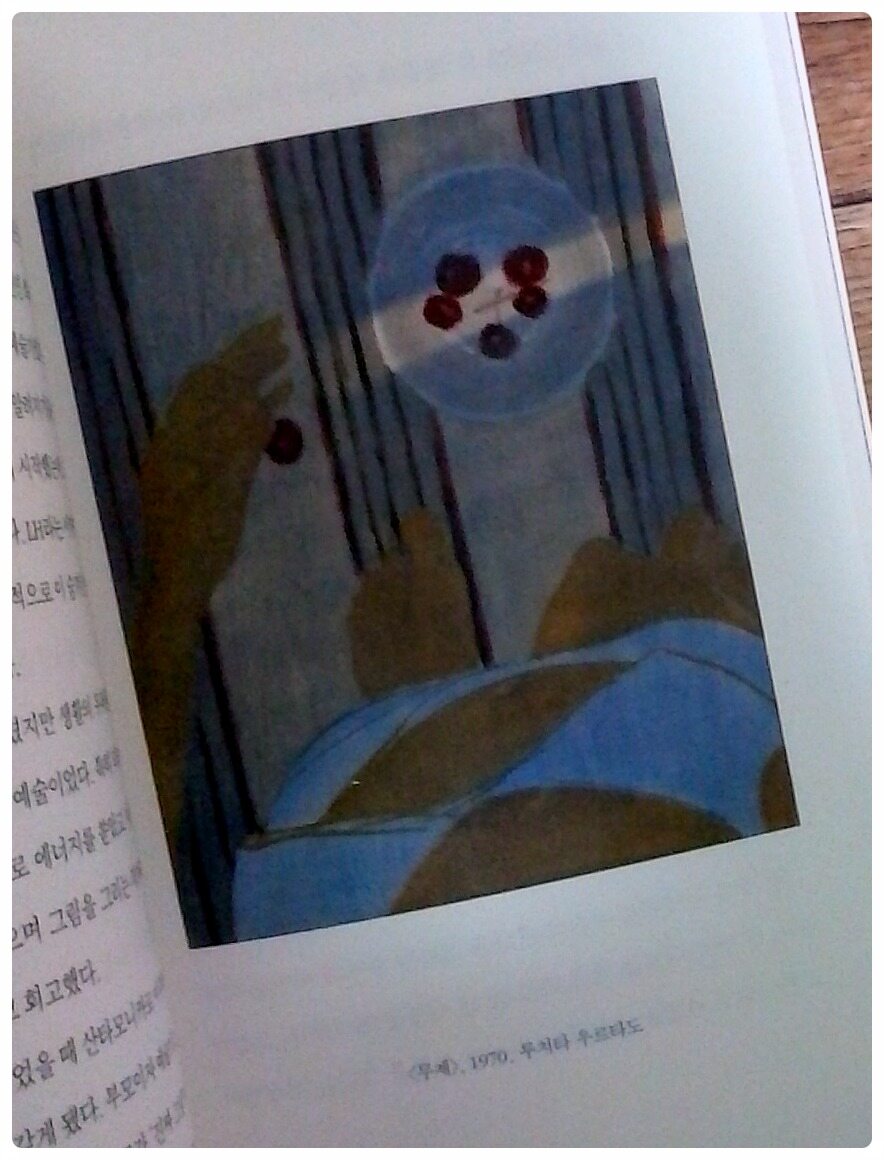

구도도 색감도 자세도 분위기도 모든 것이 낯설고 재밌는 그림이다. 글쓰기에 아주 불편한 자세일 것도 같고, 영감이 막 떠올라 몰입한 상태인 것도 같고, 고요하고 깊은 색채들이 가득 채워진 중에 빨갛고 선명한 구두가 완벽해서 마음에 든다. 소리가 사라진 세상 같기도 하다.

5

이 그림의 시선과 구도는 특히 멋지다. 저런 분할을 작품의 풍경으로 상상해본 적이 없다. 인간의 몸과 과일의 몸이 다를 바 없어 보이는 여름 세상이다. 혼자 살 때도 혼자인 집의 공간에서 발가벗고 살아볼 생각을 못해본 것이 아쉽다.

물을 무서워하고 수영도 못한다는 저자가 필요하면 물 밑바닥이 아닌 자신의 심연으로 가라앉아도 된다고, 부드럽고 조용하게 아래로 가보라고, 둥둥 뜨는 내 허리에 적당한 추를 달아 준 기분으로 우울하지는 않고 차분하게 책을 구경했다.

“여름에는 새로운 단어를 껴안을 수 있는 몸을 갖게 된다. 여름이 나를 통과했으면 좋겠다는 마음으로, 어떤 것이든 안으로 흘러들어와 나를 간지럽히도록 내버려둔다. 눈꺼풀 위로, 손톱 아래로, 등줄기로, 양 뺨으로.”

6

오늘 밤은 ‘잠든 애너벨’처럼 피부의 경계심이 낮아져서 마침내 무방비 상태가 된 듯 깊이 잠들고 싶다. 최첨단 무기로 겁주는 방식 말고, 나 자신의 취약성과 무방비성이 상대조자 안심하고 무장해체할 수 있도록, 그런 설득이 가능한 세상을 꿈속에서 만나고 싶다.