-

-

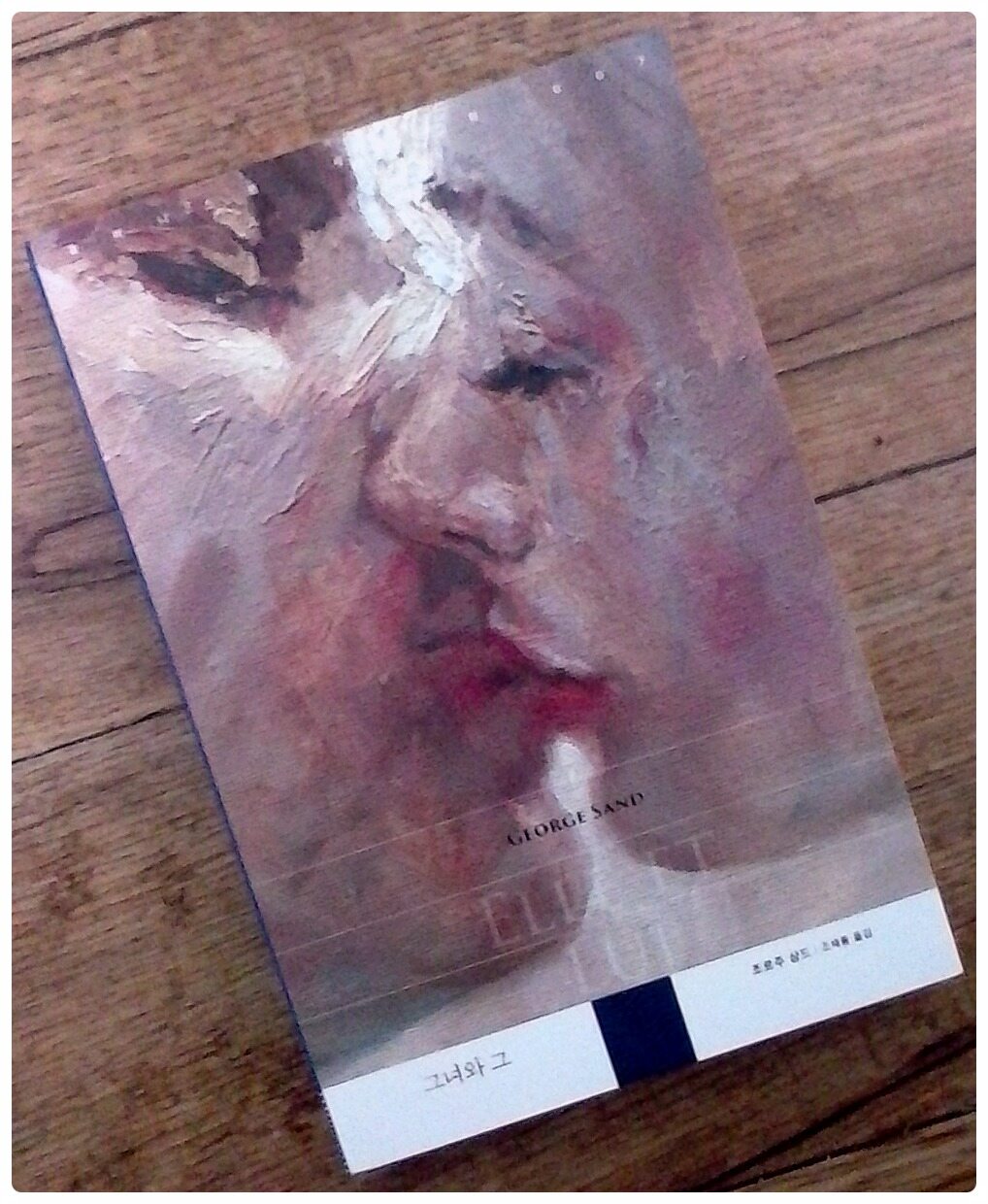

그녀와 그 ㅣ 휴머니스트 세계문학 7

조르주 상드 지음, 조재룡 옮김 / 휴머니스트 / 2022년 6월

평점 :

설레고 절절하고 순전하고 해피엔딩을 보여주는 그런 사랑 이야기가 아니다. 조르주 상드의 경우에는 ‘사랑(이라고 모든 경우를 명명할 수 있다면)’의 유효기간조차 통상적인 길이와는 다르다.

빠지는 일도 빠져 나오는 일도 초고속이다. 젊을 적이라면 부러워했을까. 도저히 그 에너지를 따라가지 못할 듯해 무척이나 고단하게도 느껴진다. 그래도 이런 사랑은 진짜, 저런 건 가짜, 이렇게 구별하고 싶지는 않다.

그저 궁금하다. 감정의 강렬함, 집중력, 망설임없는 실행력, 감정이 머무는 동안에 상대에게 확신을 시켜주는 그 어떤 것 때문일까. 의사, 작가, 법조인, 예술인 등등의 상대는 타격이 아주 심하다. 심지어 버림받은 경우라도 그렇다.

덕분에 이상적으로 공감할 인물을 못 만났지만, 아주 현실감있는 ‘인간’ 유형들을 단체로 만나본 기분이다. 도대체 왜 이러나 싶기도 하지만, 알고 보면 어딘가 비합리적이고 어딘가 엉망으로 살고, 혹은 그럴 가능성을 교육과 훈련과 여타의 제한들로 누르고 감추고 있는 우리 존재들...

그래서 ‘사랑’이란 무엇인가. 아무 것도 사랑이 아니거나 모든 것이 사랑인가. 당사자들 이외는 아무도 모르는 것이고, 세상의 모든 변수에 영향을 받는 복잡하고 곤란한 감정인가. 용기 있게 시작하고 영원을 맹세한 사랑이 사소한 것들에 무너지는 일은 왜 반복되는가.

테레즈의 일견 헌신적인 태도는 로랑을 더 깊은 방탕으로 망가뜨리는 기폭제로도 느껴지고, 자신을 해치는 자학적인 방식으로도 보인다. 선택권을 가진 채로도 지루함보다는 차라리 치명적인 파멸로 걸어가겠다고 결심한 사람처럼.

어쩌면 당시에 하고 싶었던 복수를 하지 못한 자신을 소설 속에서 변명하고 있는 것일까. 아니면 그저 후회와 섞여 들어간 남은 사랑이 기억을 불러내어 다듬고 채색한 작품일까. 자전 소설을 대하는 독자의 거리감은 어느 정도가 적당할까.

자서전이라면 부정확한 정보도 소설이면 적절한 자유를 얻는 것인지 모르겠다. 상드와 테레즈가 독자인 내게서 확실하게 분리될 수 있었다면, 읽는 동안에도 읽고 나서도 좀 더 기분이 말끔했을 듯도 하다.

한편으로는 ‘사랑’이라는 불가해한 주제를 다루는 작품이니 다른 혼란이 조금 더 가중된다고 큰 문제가 아니지 않나 싶은 기분이기도 하다. 어쨌든 주석은 일독 후 재독 시에 읽어보는 것이 몰입에는 더 도움이 될 것이다.