-

-

유럽 도시 기행 2 - 빈, 부다페스트, 프라하, 드레스덴 편 ㅣ 유럽 도시 기행 2

유시민 지음 / 생각의길 / 2022년 7월

평점 :

횡재나 행운과는 인연이 전혀 없이 산다고 한탄하던 친구는 원하던 북토크를 갈 수 있게 되어 무척 즐거워했다. 사진을 보니 “이번이 아니면 또 언제!”하며 용기를 내어 하고 싶은 것들을 대략 다 해본 듯하다. 작가와의 사진까지!

즐거운 시간을 보내며 가여운(?) 친구들 생각이 났다 보다. 시스템은 잘 알 수 없지만 참가하지 않은 내 이름으로도 친필사인본을 받아 선물해주었다. 고마워, 협박이나 불법을 저지른 건 아니지......?

작가도 책도 자체로 충분히 반갑고 귀한데, 친구의 스토리가 더해져 더 특별한 책이 되었다. 더구나 이번 책의 여행지에는 한 겨울 나의 탈출의 도착지가 포함되어 있다. 무모하게 사는 것이 최고라는 생각이 들만큼 행복했던 시절, 그리운 이들이 사는 곳... 그럼에도 다시 가지 않았던 곳.

2000년 한겨울, 하루 종일 겨울비 오다 우박 쏟아지다 어두워지는 날씨, 호흡을 짓누르는 두꺼운 구름이 한껏 내려온 하늘은 우울감을 최고로 올린다. 반가운 일도 할 수 있는 일도 없고 외출도 힘드니, 사라진 해를 그리며, 비바람이 내내 무언가를 부러뜨리는 소리를 듣고 있다.

벽난로를 피우고 검은 맥주라도 마시며 굳어 가는 손으로 뭐라도 쓴다. 영국에 음악과 문학이 성행한 이유는 겨울을 살아보면 다 이해가 된다. 실내에 갇혀서 뭘 그리 활동적일 것을 하겠는가. 알코올과 초콜릿이 주식이 되는 그런 계절이다.

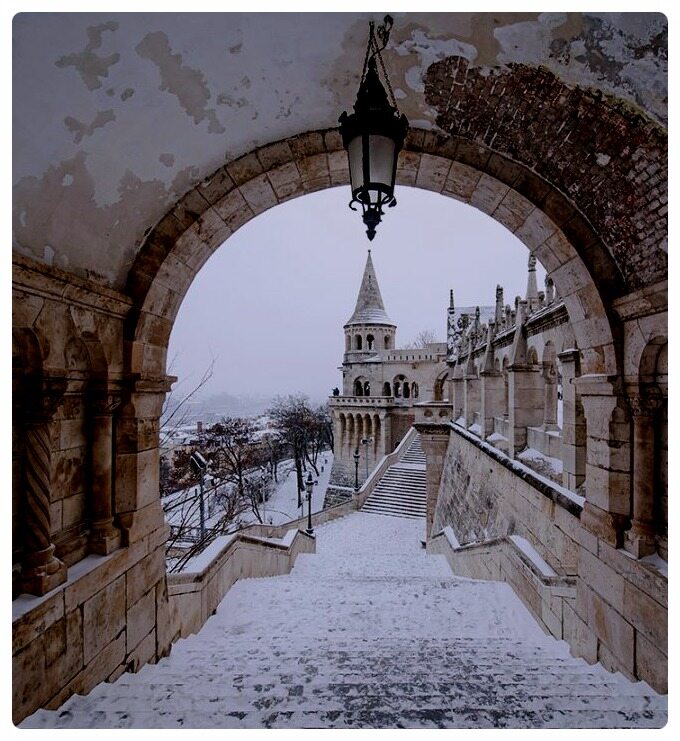

유로화 통일 전이라 유럽의 다른 국가들에서 체류하는 비용이 기숙사비보다 저렴했다. 나는 인터넷으로 가장 빨리 떠날 수 있는 교통편과 숙소를 찾아 예약하고 답장을 받기 전에 길을 나섰다. 가능한 멀리 가고 싶어 도착한 곳이 부다페스트였다. 비 오다 말다가 아닌 눈 속으로 무릎이 푹푹 빠지는 진짜 겨울이 거기 있었다.

눈보라처럼 눈이 펑펑 내리는 낯선 도시에서, 크지 않은 몸으로 커다란 캐리어를 달달 끌며 숙소를 찾아 걸었다. 아무래도 아닌 듯해 다시 처음 장소로 돌아왔다. 눈사람 꼴을 하고 공중전화로 연락하니 그 길로 끝까지 오라고 했다. 날은 어두워지고 있었다.

겁이 없던 젊은 시절이라 무섭지도 지치지도 않았는데, 언제부터 나를 지켜보았는지, 가게들과 교회 등등에서 사람들이 걸어 나왔다. 어디를 찾아 가는지, 걱정되니 전화를 다시 걸어주겠다, 약도를 그려 주겠다... 그렇게 말을 건넸다. 동화 속 요정들처럼 친절한 사람들...

배웅와 호위를 받으며 찾아간 숙소 데스크엔 담배를 물고 안대를 한 문신 가득한 주인과 못지 않게 개성적인 종업원들과 커다랗고 느긋해 보이는 개들이 있었지만, 친절과 온기를 경험한 뒤라 전혀 무섭거나 두렵지 않았다.

안내해준 방에는 안에서 따로 잠글 수 있는 장치가 없었고 높은 벽 구석엔 양키 고홈이라는 붉은 낙서가 눈에 띄었지만 불편하지 않았다. 지쳐서 잠시 잠들었는데 숙소 직원들이 찾아와 문을 두드렸다. 함께 식당에서 식사하자고.

잠에 취한 채로 영문 모를 식사 초대에 응하고 나니, 냉장고 문을 활짝 열고는 급하면 이 음식을 먹거나 식재료를 쓰고 나중에 사다 두면 된다고 했다.

관광이라 할 만한 건 아무 것도 안 했고, 매일 부다 지역과 페스트 지역을 다리를 종종 건너 오가며, 끈적끈적한 초콜릿을 마시고, 음악을 듣고, 할머니들이 뜨개를 떠서 파는 두툼하고 무겁고 따뜻한 카디건을 사 입고 좋아라 걸어 다녔다.

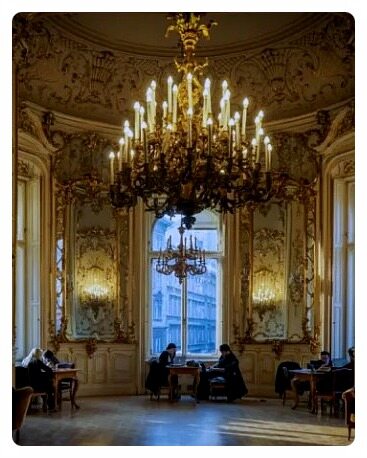

Metropolitan Ervin Szabó Library

그렇게 3주나 살다가... 자퇴가 아니면 돌아가야 할 날이 왔다. 다리가... 부러진 것처럼 끌리는 기분이었다. 도버 해협을 건너자 여전한 겨울비가 어두운 영국 하늘에서 내리고 있었다. 다른 외국어를 배우기 싫어 영어권 유학만을 선택지로 둔 게으름을 처음으로 후회했다.

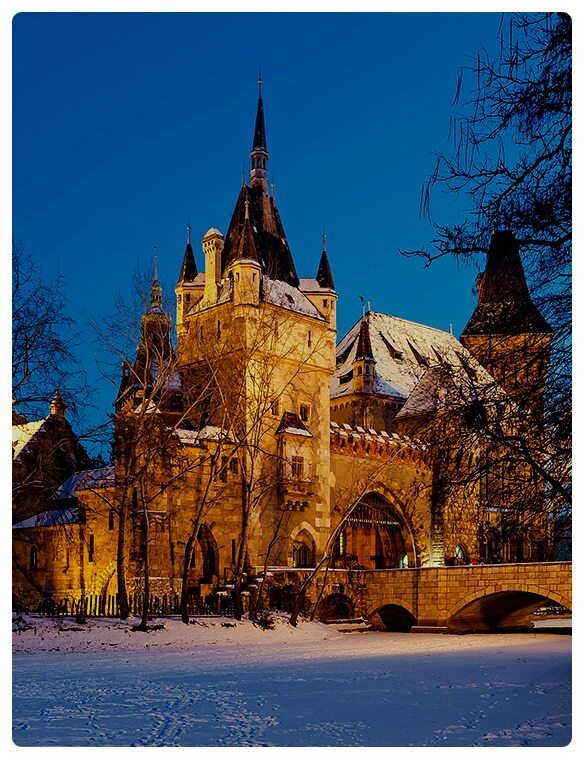

나는 겨울의 부다페스트밖에 모른다. 다시 간다면 또 겨울일 것이다. 왜 가지 않고 살았는지... 상상 속에서만 가능한 여행이 되고 보니 절통한 심정이다. 바빴다고 설명할 모든 시간이 서글프다. 유시민 저자께서 부다페스트를 어떤 도시보다 더 좋아한다고 해서 조금 울었다.

“나는 부다페스트를 다른 어떤 도시보다 좋아한다. 그 도시는 스스로를 믿으며 시련을 이겨내고 가고자 하는 곳으로 꿋꿋하게 나아가는 사람 같았다. 1천 년 전 말을 타고 거기 왔던 머저르의 후예들이 지난 150여 년 동안 무엇을 성취했는지 보여주었다. 나는 부다페스트에서 대한민국의 현대사를 보면서 느끼는 것과 비슷한 감정을 맛보았다. 부다페스트는 슬프면서 명랑한 도시였다. 별로 가진 게 없는데도 대단한 자신감을 내뿜었다. 오늘의 만족보다 내일에 대한 기대가 큰 도시였다. 나는 그런 사람 그런 도시가 좋다.”