-

-

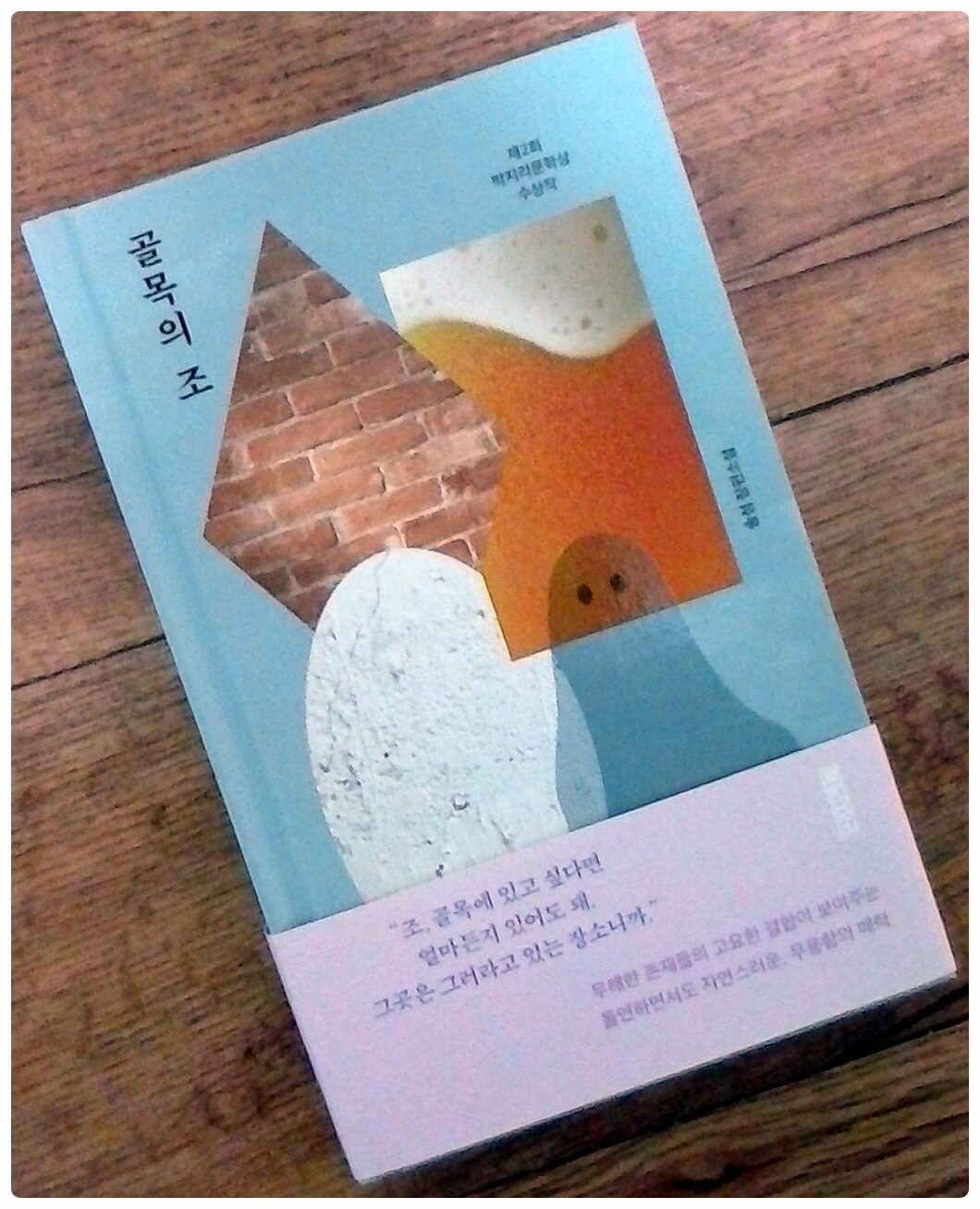

골목의 조 - 제2회 박지리문학상 수상작

송섬 지음 / 사계절 / 2022년 7월

평점 :

“굳이 버리지 않아도 돼. 그곳에 있다는 걸 잊어버리면 없는 것이나 마찬가지야.”

애써 잊은 것들, 잊지 않아도 잊힌 것들, 눈을 감은 것들, 손쉽게 눈을 돌린 것들, 모른 척 남들이 해결하게 둔 것들, 모른척했다는 걸 잊은 것들... 삶이 아무리 시시하고 초라해보여도 살아남았다면 수많은 선택과 결단을 하며 붙잡아 둔 것이 또 삶이다.

나처럼 게으르고 뻔뻔하면... 이러이러하니 선 넘지 말라고 요구를 하기도 한다. 현실을 현실 그대로 전면적으로 받아들일 용기는 한 번도 없었다. 그러다보니 계산능력이 더 발달했다. 현 상황에서 내가 책임질 부분, 관여할 부분이 정확히 얼마 정도인지 알아야 했으니까.

그러면서도 수없이 많은 이들의 도움을 거저 받으며 살았다. 몇 번인가의 죽을 고비를 모두 모르는 타인들의 무조건적인 도움으로 살아남았다. 삶의 반환점은 돌았는데, 아무리 뒤져봐도 나는 누군가에게 대단한 도움을 준 기록이 없어 황망하고 부끄럽다.

이야기 속 시선 돌리기, 눈감기, 회피에 대한 모든 문장은 즉각적인 공감이 된다. 반복되는 죽음과 그로 인한 통증 같은 슬픔이 두렵기 때문에 외면해야만 그 시간을 건널 수 있었다. 하루를 살기 위해서 한 계절만큼의 슬픔을 흘려보내야 할 때도 있었다.

“살아간다는 일은 이렇게 두려운데, 남들은 어떻게 그런 일을 해낼 수 있을까? 우리는 이 문제에 대해 의논해 보았어야 했어. 둘러대지 않고 살아가는 방법에 대해서.”

그러나 멈춘 자리에서 제 자신의 숨이 멎을 때까지 숨죽이고 머무는 건 아니다. 끝까지 모른 척하는 것도 아니다. 작가의 오랜 고민인지, 작품 속 인물의 것인지 모를 고민들이 긴 시간을 따라 길고 깊게 녹아있다.

박지리 문학상 수상작에서 내가 뭘 기대하고 좋아하는지 구체적으로 명확하게 설명하는 건 어렵지만, ‘작품’을 만나면 그래 이런 것! 이라고 가리킬 수는 있다. 한 문장을 놓고도 세세한 감정과 풍경을 충분히 경험해보는 일...

“우리는 어쩌면 가장 정확한 단어를 추려내기 위해 살아가는지도 모른다.”

조용한 소통, 옅지만 확실한 감정의 교류, 간단하게 정의할 수 없는 관계들의 정면, 그럼에도 불구하고 이해와 위로가 가능하다는 그런 희망의 이야기. 삶보다는 덜 힘들어 보이는 죽음...이 위험하고 슬프게 느껴졌지만, 그 곳에서도 누군가는 성장하고 서로를 구원했다.

“그곳은 그러라고 있는 장소니까.”

여름은 장르문학이지, 하며 당분간 가볍게만 살고도 싶었는데, 소곤소곤 묵직한 마음의 결을 전해주는 작품을 만났다. 표지의 유령마저 이토록 귀여운 모습인데 이야기가 전하는 사유는 휘청거리는 우리를 받쳐줄 진중한 담론이다.

“언제나 시간이 가만히 흘러서 나를 어딘가로 데려가 주기를 간절히 바랐지만, 결국 이동하는 것은 나였어. 그리고 이동하는 것보다 중요한 것은 미아가 되지 않는 것이었고.”