-

-

크리스퍼 드래곤 레시피 - 유전자 가위 3큰술, 창의력 2큰술, 최첨단 과학 풍자 1/2큰술

폴 뇌플러.줄리 뇌플러 지음, 정지현 옮김 / 책세상 / 2022년 5월

평점 :

절판

SF 판타지도 동화도 아닌 첨단과학이 동원된 진지한 ‘용 만들기 레시피’들이다. 몇 해 전만 해도 흥미롭고 재밌게 읽을 책인데, 이젠 실체화가 가능할 것 같아 묘한 기분으로 두근거리며 그 가능성을 검토하듯 읽게 된다.

“유전자를 바꾸는 작업은 시작 동물의 초기 성장 단계에서 이루어져야 한다. 즉 생식세포와 만능줄기세포 또는 단일 배아에 변화를 주어야 한다는 뜻이다. (...) 배아 상태에서 크리스퍼를 적용하면 나중에 태어날 용의 세포에 그 변화가 나타날 것이다.”

물론 애를 써도 과학정보와 기술의 현황을 비교하며 가능성을 내가 확실히 파악할 방법은 없다. 현재 과학과 산업 연구가 필연적으로 모두 그러하듯, ‘용 만드는’ 일에도 역사, 생물학, 화학, 유전공학, 인공뇌과학, 생명공학 등등 통합 지식이 필요하다.

예전부터 나는 인류가 ‘용’을 아주 익숙하고 당연한 ‘동물’로 받아들이는 것이 정말 신기했다. 아무도 본 사람이 없으나 인류의 역사와 일상에 깊이 뿌리 내린 용... 어떻게 된 일인지, 어리둥절하면서도 실재하는 동물보다 인기 있는 용의 존재가 재밌기도 했다.

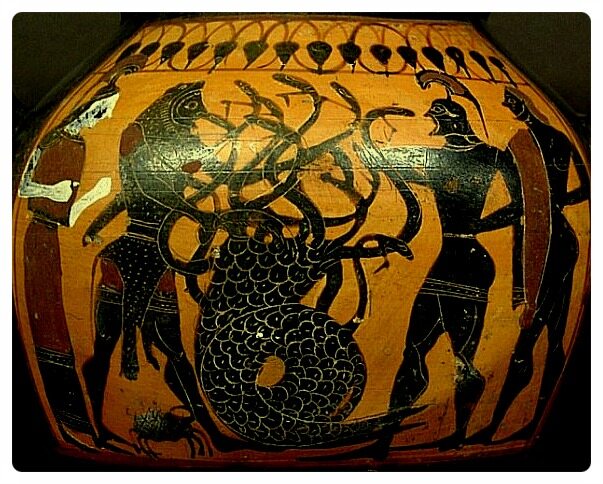

동서양의 용은 모습도 그렇지만 성격도 역할(?)도 많이 다르다. 동양의 용은 어쩐지 허허허~ 웃을 듯이 좀 더 행복한 신적 존재라면, 서양의 용은 대체로 화가 많이 난 존재다. 하긴 영웅이 되려는 인간들은 죄다 용을 통해 그 용기를 증명하려 했으니 화가 날 만도!

The Lernaean Hydra. Attic amphorae from the 5th century BC.

사령도 중 청룡 노선시대 다보성 소장

학교 숙제*에서 시작해서, 진짜 ‘용’다운 용을 만들고, 무척 현실적인 위기 상황과 주의점도 언급하고, 이젠 아무도 더 이상 고민하지 않나 싶은 생명윤리도 다루는 귀한 책이다. 신나게 웃고 즐기다 차분히 고민하고 사유하는 다채로운 독서 경험을 제공한다.

* '용 만들기 프로젝트: 재미 혹은 세계정복을 위해'

읽는 중간에 더 이상 따지고 판단할 생각이 사라지고 진짜 용을 만들 수 있겠다 싶게 설득되었다. 태어나 처음으로 나는 용을 만들고 싶은지, 원하는 용의 모습이 구체적으로 있는지, 바라는 것은 무엇인지, 꽤 구체적으로 상상해보았다.

- 인간 정도의 크기였으면

- 입에서 불을 뿜어내지 않았으면

- 항온 동물이었으면

- 채식을 했으면

- 지능이 높아 대화가 가능했으면

- 날 수 있었으면

첨단과학이 일상을 숨 가쁘게 변하는 재편하는 시대를 살다보니, 뜻밖에 얼마 되지 않아 반려용 만드는 일이 어떤 방식으로든 가능해지는 것은 아닌가... 여전히 조금은 두렵고도 흥분되는 생각을 꽤 생생하게 해본다. 진지하게 학문적 접근을 통해 상세한 이론적 방법을 들려주는 책을 읽은 덕분이다.

단! 상품 개발이 아니라 생명을 창조하는 일이라는 것을 잊어선 안 된다. 인간은 다른 생명을 멸종시키는 일을 태연히 하고, 서로가 죽이는 일도 멈출 생각이 없어 보인다. 인간의 취향과 애호에 맞게 만들어 낸 현재의 반려동물이 처한 현실을 생각하면 더욱 세심한 윤리적 가이드와 합당한 법이 필요하다.

복제양 돌리가 출현한 당시, 과학계 내부에도 생명윤리에 대한 논쟁이 이어졌다. 눈먼 과학자가 되지 않기 위해 과학을 전공하던 우리들은 인문학적 공부에 대한 당위와 책임도 상당히 받았다. 어떤 노력도 무용하지는 않았겠지만 과학적 호기심과 산업 자본을 완벽하게 설득하기에는 늘 힘이 약했다. 현재, 현실의 ‘바이오 해커’들은 짐작보다 많을 지도 모른다.

“용을 만들어도 되는 것일까? 윤리에 어긋나는 일은 아닐까? 어떤 윤리 문제가 따라올까? 용을 만드는 과정도 위험하기 짝이 없지 않은가? 용을 만드는 데 성공하고 나서는 어떤 위험과 윤리 문제가 나타날 수 있을까? 이 질문과 딜레마를 지금 미리 다루어야 한다. 용을 다 만들고 나서가 아니라 지금 여기에서 말이다. 역사를 보더라도 과학에서 급진적인 변화가 일어난 후에는 윤리적인 문제를 따져 보기에 이미 늦었다.”

알지 못한 분야의 과학을 공부한 것도 좋았고, 다시 한 번 과학 기술과 윤리를 고민하는 의견을 만난 것도 반가웠다. 가장 좋았던 점은 비약과 상상 대신 차근차근 목표에 접근하고 당면하는 문제들을 하나씩 해결해 나가는 접근이었다.

일상도 역사도 이런 식으로 성실하고 솔직하게 학문적 성취에 근거해서 나아가면 이상적일 텐데... 불합리와 비논리와 폭력과 근력이 21세기에도 기세등등한 현실이 아프고 속상하고 수치스럽다. 변명과 포기에 열심인 어른들 말고 다른 상상력과 희망을 가진 노력하는 이들이 이 책을 많이 읽으면 좋겠다.