-

-

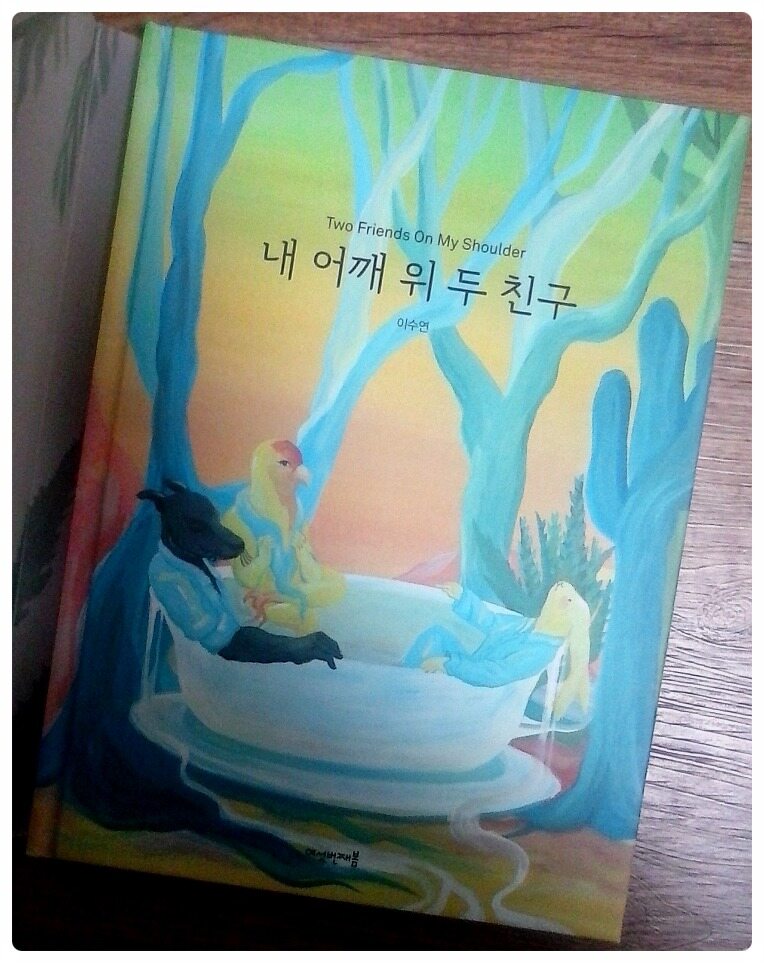

내 어깨 위 두 친구

이수연 지음 / 여섯번째봄 / 2022년 4월

평점 :

4월 한 달 동안 전시회가 있었는데 결국 못 가고 5월이 되었다. 주말마저 여유로웠다곤 할 수 없었으니 한 달이란 시간도 이젠 탁탁 휙휙 인쇄물 뽑혀 나오듯 지나가버린다.

아무런 약속도 어기지 않았고, 루틴도 깨지 않았고, 업무도 마무리했고, 누군가에게 몹쓸 말과 행동도 하지 않았는데 큰 보람을 실감하지는 못 하겠다. 멈춘 적이 없는데 왜 나는 4월을 무기력했던 시간으로 기억할까.

“하염없이 몇 시간이고 햇빛을 바라보고,

날아다니는 먼지를 바라보았다.”

기대할 것이 없다는 것은 두통이 그치지 않는 시간을 사는 일과도 같다. 3월부터 내내 트라우마에 시달리는 기분이다. 유발한 원인이 사라지고 후유증만 남은 것도 아니다. 못 볼 꼴은 이제 본격 시작이다.

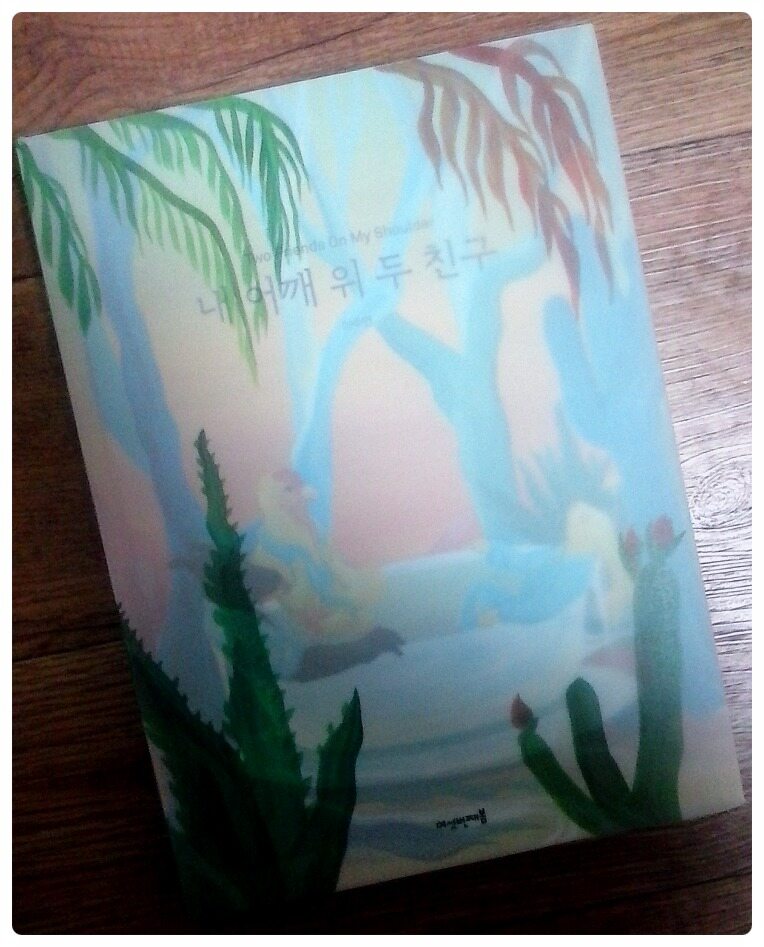

불투명하고 흐린 표지가 아주 마음에 든다. 흐리고 싶은 마음도 흐려진 눈도 뜻밖에 편안한 위로를 받는다. 그렇지, 지금 내 상태가 이렇지. 부정하지 말고 인정하는 것부터 시작해야지. 대단한 심리치료를 시작하는 건 아니지만 이 책을 읽을 수 있어 혈액이 손끝까지 도착한 기분이다.

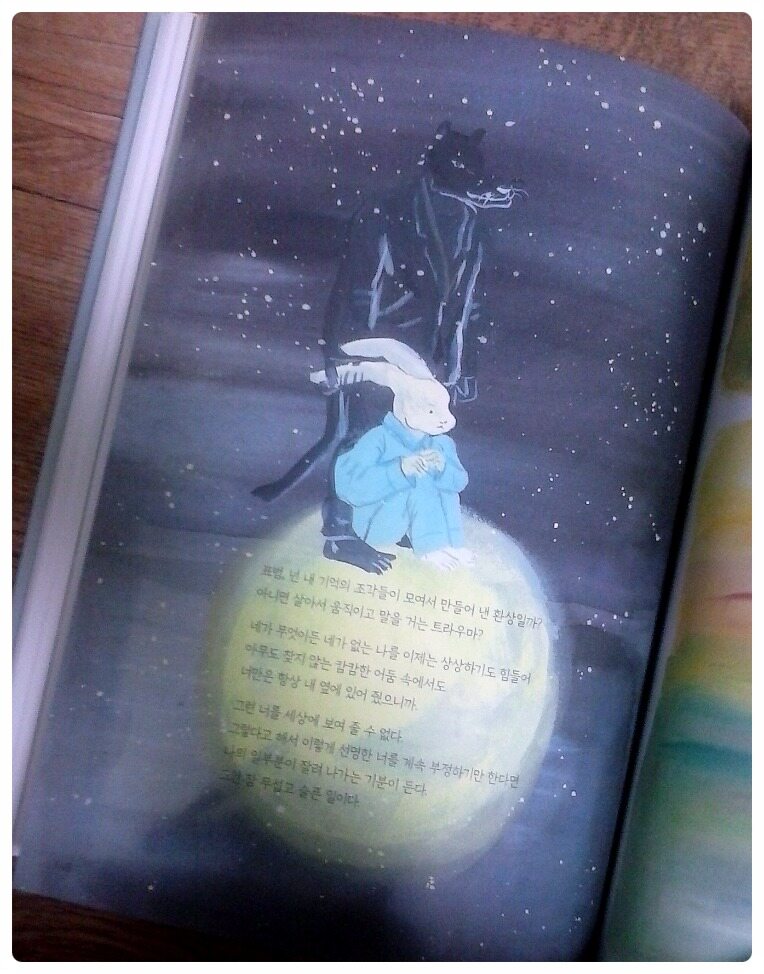

그럴 일이 아닌데 뭘 자꾸 극복하라는 말, 힘내라는 말(다정한 마음이긴 하지만), 버티고 견디자는 말(다른 방법이 없긴 하지만)... 그런 건 읽는 동안 잠시 내려두었다. 대신 토끼와 표범을 만났다. 함께 크는 헤어질 수 없는 존재... 이질적인 다른 존재로 분리시킨 것만은 다행이다.

사람들에게서 눈을 돌리고 사는 동안, 새로운 반려 식물을 다른 해보다 많이 들였다. 화분도 흙도 모종이 아닌 씨앗들도. 아마도 나름의 이행기를 마련한 것일 테다. 뿌리가 내리고 싹이 올라오고 잎이 달리고. 매일 변화가 생기기를 고대하면서 무기력과 좌절을 잠시 잊고자.

“나는 새의 날개를 자르지 않기로 했다.

날지 못하는 새라니.”

내 세계는 연둣빛이었다 초록이었다 곧 보라색 꽃들이 만발할 것이다(모두 보라꽃을 구입). 현실의 빛보다 아름답고 그리운 수채화로 태어난 이 책, 그래픽노블은 모두 소개할 수 없는 아름다운 색들로 가득하다. 경계 없이 번지는 부분들이 경이롭다.

토끼처럼 멋지고 깊은 존재가 되긴 멀었지만, 어쩌면 도착할 수 없는 곳인지도 모를 일이지만, 거듭 만나보고 싶다. 꽃들이 피면 이 책 속 세계를 다시 펼쳐볼 것이다.

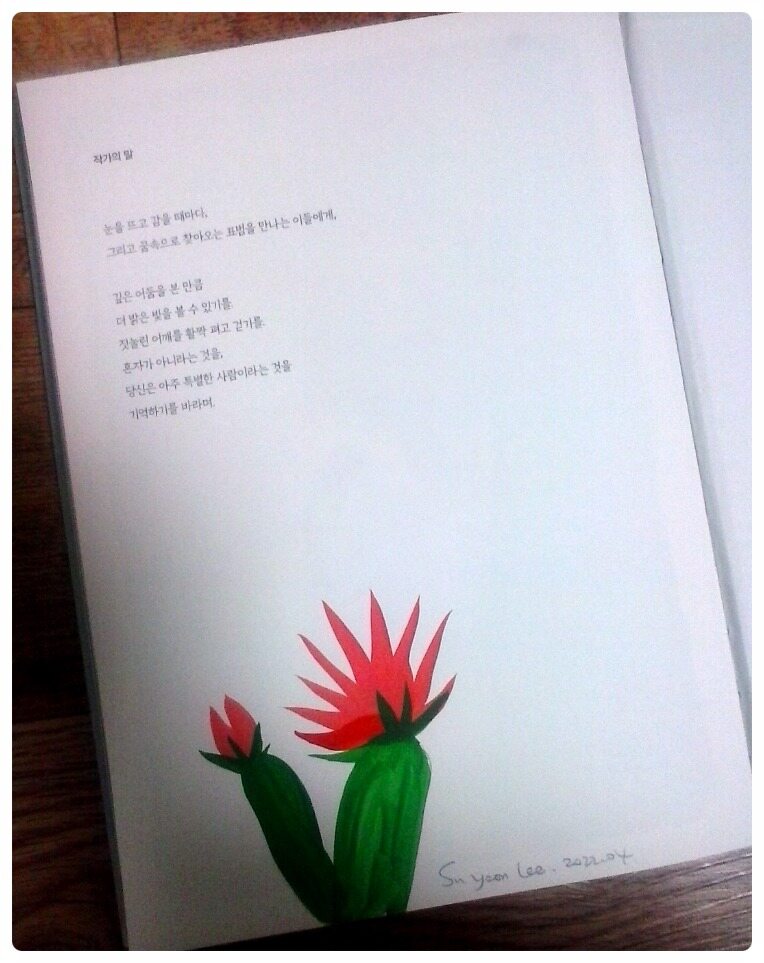

“눈을 뜨고 감을 때마다,

그리고 꿈속으로 찾아오는 표범을 만나는 이들에게 (...)”