-

-

거의 모든 것의 역사 - 개역판

빌 브라이슨 지음, 이덕환 옮김 / 까치 / 2020년 4월

평점 :

구판절판

거의 20년 전에 읽은 책을 기쁘게 찾아냈다. 다른 표지의 2020년 개정판이 있다는 건 사람들이 꾸준히 읽고 있다는 뜻이어서 반갑게 놀랐다. 매력을 다 몰랐구나 싶기도 하고 내용이 다 기억나는 것도 아니라 재독했다.

간질거리고 재밌는 기분. 묘한 향수, 살짝 통증이 느껴지는 그리움이 찾아왔다. 옛날 옛날에 뇌과학과 인간게놈지도가 없던 시절에... 물리학을 전공하며 배운, 세상이 만들어지고 유지 관리되고 반드시 사라질 원리들에 작은 생명체로서 한껏 공허해진 나와 미생물학 강의 듣고 식사가 힘들어진... 유전공학을 전공하던 친애하던 친구가 마주앉은 그 장면이 떠올랐다. 눈물이 핑... 돌았다.

최고로 아름답지만 가차 없이 진실을 들려주던 칼 세이건의 코스모스는 20대 초반이 인정하고 싶지 않은 평등과 공평의 세계관을 가르쳤다. 생명에도 삶에도 이유 같은 건 없었다.

“당신이 지금 이곳에 존재하기 위해서는 각자 떠돌아다니던 엄청나게 많은 수의 원자들이 놀라울 정도로 협력적이고 정교한 방법으로 배열되어야만 했다. 너무나도 특별하고 독특해서 과거에 존재한 적도 없었고, 앞으로도 절대 존재하지 않을 유일한 배열이 되어야만 한다. 그 작은 입자들이, 우리가 바라듯이, 앞으로 몇 년 동안 아무 불평도 없이 정교하고 협동적인 노력으로 당신의 육체를 유지시켜줄 것이고, 그런 노력의 가치를 제대로 인정해주지 않을 우리에게 귀중한 삶을 경험하도록 해줄 것이다.”

형태가 다른 모든 개체들은 빅뱅에서 태어난 원소들의 결합과 분리를 거듭하는 원자구조일 뿐이었다. 그럼에도 자아가 있고 자신을 주장하고 자신과 다르지 않은 상대를 해치고... 혼돈과 혼재와 혼란의 돋보기가 내 눈에 장착된 듯했다.

쓰리고 어두운 발견들이 이어져도 세상의 원리를 밝히는 과학을 싫어한 적은 없었다. 묘한 파괴적 쾌감이 있었고 결국 익숙해지면 최초의 놀람은 사라지고 수긍만 남는다.

그 시절부터 내내 생각했지만 여전히 알 수 없는 인간의 의식consciousness, 의식의 창발emergence, (혹시 있다면) 목적purpose(s)은 지금도 궁금하다.

한편으로는 이 모두가 무의미한 질문이고 철저히 역학mechanics에 따른 기계운동만이 분주한 곳이 우주의 전부일 지도 모른다는 생각을 한다. 인정하기가 어려울 뿐이지...

별도 아닌 작디작은 지구는 우주공간에서 보이지 않는다. 아무도 우리를 못 찾을 가능성이 아주 높다. 그래서 우리는 빛 대신 신호를 보낸다. 들어달라고. 혼자는 외롭다고.

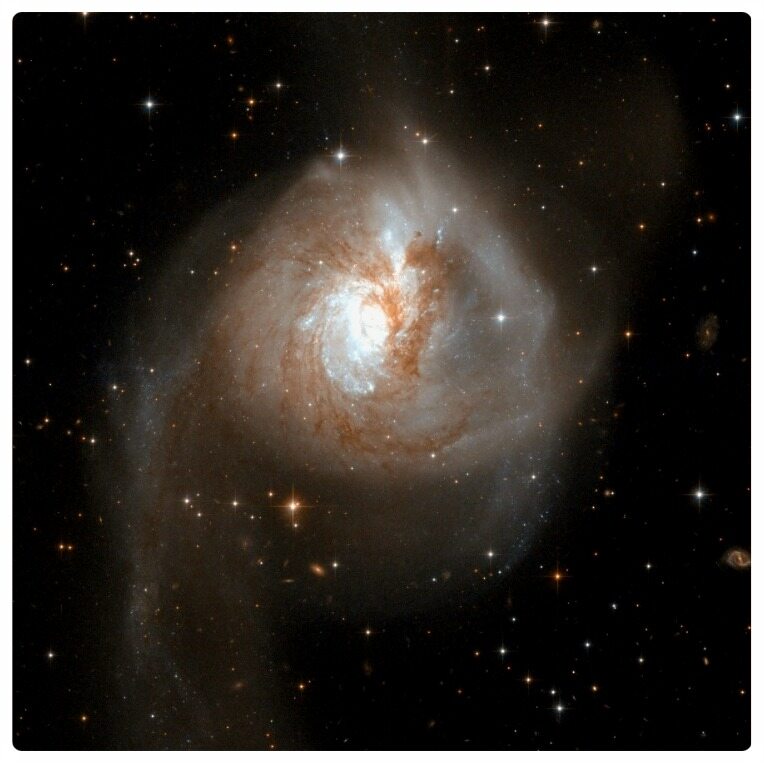

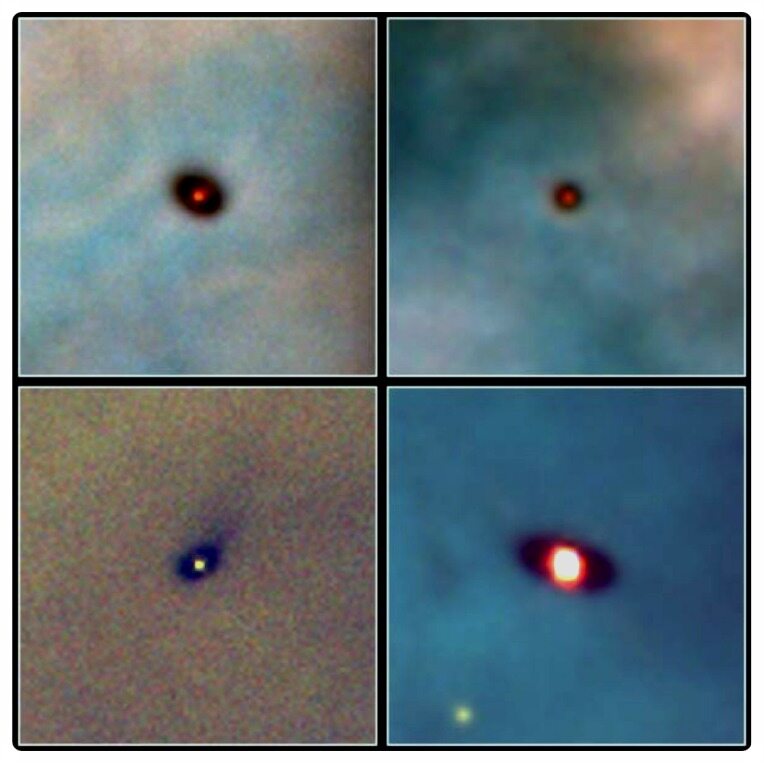

거의 모든 것이란 당시 인류가 인지한 거의 모든 것이었다. 그이후로 인류는 ‘거의 모든 것’의 범위와 목록을 넓히고 늘려왔다. 평생 가볼 수 없겠지만 허블망원경이 찍어 보내주는 사진들을 보며, 나는 우주의 먼지로서 어쩌면 잠시라도 머물렀을지 모를 공간을 본다. 상상한다.

모처럼 자각 기능도 있는 인간이라는 생명체로 태어났는데 멋진 일은 전혀 못해서 아쉽다. 그래도 무척 행운이었다.

“우리의 우주에서 어떤 형태이거나 상관없이 생명을 얻는다는 것은 엄청난 성과이다. 물론 인간인 우리는 두 배의 행운을 얻은 셈이다. 우리는 존재할 수 있는 특권을 얻었을 뿐만 아니라, 그 가치를 인식할 수 있고 다양한 방법으로 삶을 개선할 수 있는 유일한 능력을 가지게 되었다. 그것은 우리가 이제 겨우 이해하기 시작한 능력이다. (...) 우리는 종말이 찾아오지 않도록 하는 비결을 찾아내야만 한다. 그러기 위해서는 이제 단순한 행운 이상의 노력이 필요하다는 사실은 거의 확실하다.”

바람과는 다르게 인류의 역사는 짐작보다 짧을 지도 모르겠다. 제 스스로 한 짓이고 바로 잡을 생각도 별로 없어 보인다. 살던 대로 살다 멸종하는 것도 인간다운 일일지 모르겠다.

세상의 다양한 인간들 중에서도 과학자들은 호기심이 가득한 사랑스러운(?) 존재들이다. 세상 만물이 등장하는 멋진 이야기라니, 모처럼 즐거웠다. 대하소설처럼 더 길었다면 더 즐거웠을 것이다.

Photos @nasahubble