-

-

오거와 고아들

켈리 반힐 지음, 이민희 옮김 / 양철북 / 2022년 4월

평점 :

덴마크에서 오거ogre(이 책에서는 ogress) 기념품을 사서 한동안 함께 지냈다. 뭐가 마음에 들었는지는 모르겠다. 내 기억 속에서 위협이었던 적이 없었으니 괴물처럼 느껴지지 않았다. 나는 귀신이 무서웠던 적이 없다. 귀신이 나에게 해를 입힌 적이 없으니까. 늘 살아 있는 사람들이 하는 짓들이 끔찍했다.

“난 그저 내가 진정으로 속할 곳을 찾고 싶어.”

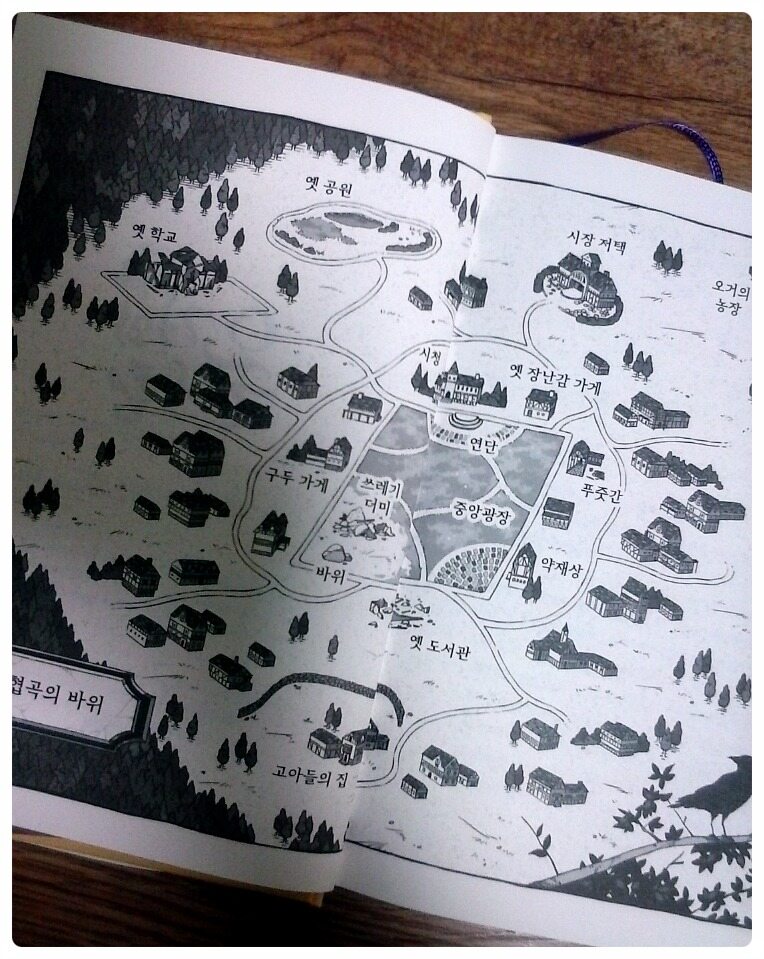

화재로 인해 분위기가 완전히 변해버린 슬픈 ‘협곡의 바위 마을’에 오거가 찾아와 한 구석에 자신의 터를 잡는다. 잠망경도 혼자 만들 수 있는 발명가이다. 달리 해를 끼치는 일은 없고 마을 사람들을 관찰하는 일로 시간을 보낸다. 텃밭을 가꾸고, 빵을 굽고, 별을 헤아리고. 친구가 되어 방문하고픈 캐릭터다.

사연은 모르지만 이 마을에는 15명의 어린이들이 사는 고아들의 집이 있다. 화재가 난 이후에는 사정이 어려워진다. 마을 사람들은 실제로 많은 것이 부족해졌고, 마음은 더 인색해졌다. 상황이 변해도 규정은 그대로이다. 14살이 되면 집을 떠나야한다.

“저런 시간이 다 되어 가는구나. (...) 머잖아 길거리에 나앉게 될 거다. 멋진 생일 선물 아니니?”

식민지와 전쟁을 겪었고, 갖가지 재난과 정치적 격변을 겪은 나라인데, 나는 고아들에 대한 생각을 오래 못하고 살았다. 살면서 만난 적이 없어서 존재를 인지 못했다. 그러다 대한민국에서도 일정 나이가 되면 고아원을 떠나야 한다는 것을 알게 되었다. 정착지원금은 없다고 했다.

인류의 역사에서 문제가 아닌 적은 없었지만, 해결하지 못한 채로 더욱 가속화되는 빈부격차는 무서운 일이다. 더 이상 신화도 종교도 권위로 작동하지 않는 시대에는 약자에 대한 범죄가 증가할 거라는 사회정치학자들의 보고서들을 찾지 않아도 만나게 된다.

그래서 나는 현실의 공동체가 무너질까 두렵고 불안한 마음으로, 켈리 반힐이라는 천재 작가가 만든 세상으로 들어가 본다. 무너진 세계 속 인간은 어떤 본성을 먼저 드러내는지, 가족과 친구와 지인과 이웃이란 어떤 관계인지, 불안과 염려로 닫힌 사람들의 한껏 방어적인 마음은 어떻게 다시 호흡이 풀리듯 열리는지...

“선행이 악이 되어 돌아올 때도 있어.”

텃밭 가꾸고 빵 굽고 별 보는 존재가 악할 리 없는 것은 자명하다. 짐작대로 걱정대로 오거는 마을 사람들에게 먹을 것들을 몰래 가져다준다. 마음이 아프다. 알려지지 않은 선행은 이용당할 거라는 슬픈 생각이 들었다.

어째서 정치의 목적에 가장 어울리지 않은 이가 정치권력을 잡는 일이 빈번한 것인지. 도둑질로 만족하지 않고, 무고한 존재를 모함하고, 갈등을 조장하고, 폭력을 부추기고. 현실이 더 스펙터클하고 판타지스러워 속이 시끄럽고 머리가 아팠다.

생각나는 대로 쓰다 보니 스포일러가 한 가득이다. 아무도 걸출한 영웅이 아니라서, 모두가 서로의 해결이자 구원이라서 편하게 읽는다. 심지어 각자 초능력을 하나씩 구비한 것도 아니고 허술한 점이 눈에 아주 잘 띄는 사랑스러운 인물들이다. 그러니 누구의 희생도 요구하지 않는다.

“내가 너희보다 오래 살아서 아는데, 이 방법밖에 없어.”

내가 아는 가장 용기 있는 방법이라 한참 먹먹했다. 인내심이 얕은 나는 늘 조바심에 안절부절못하다 화만 내고 만다. 외부로 향하지 않더라도 그 화는 언제나 상처를 남긴다. 아름답고 강력하고 허황되지도 않는 문학은 확실한 위로다. 어린이들이 부러운 날이다.