-

-

여덟 건의 완벽한 살인

피터 스완슨 지음, 노진선 옮김 / 푸른숲 / 2022년 4월

평점 :

‘3월의 울분, 4월의 비통, 5월의 통곡’이란 짧은 문자를 받았다. 각각의 달에 내가 채워 넣을 단어들도 결이 크게 다르진 않을 것이다. 5월이 통곡이 될지 발작이 될지는 모르겠다. 그리고 흐린 목요일은 여러 모로 좀 더 힘이 든다. 이럴 땐 현실에서는 일어나지 않는 전개와 결말을 가진 문학이 위로와 힘이 된다.

자경, 자구책에 100% 반대하는 입장이지만 상상 속에서 뺨을 후려친 상대가 설마 없었을까. 주인공은 추리 소설 전문 서점 ‘올드 데블스’에 근무한다. 설레기엔 최고의 설정이다. 그가 쓴 글이 살인사건에 이용되고 있다.

“당신이 이 서점 블로그에 썼던 리스트, 기억하세요?”

여덟 건의 완벽한 살인이 개별적인 이야기일리 없다. 엄청나게 섬세하고 반전이 거듭되는 멋진 이야기일 것이다. 아까울 정도로 문장이 빨리 읽히는데 상당히 온도가 낮다. 이렇게 차갑고 담담한 문체가 가속하듯 사건을 끌고 가는 구성이 아주 좋다. 지능범이라 더 흥미롭다.

“누군가 내 리스트를 읽고 그 방법을 따라 하기로 했다는 겁니까? (...) 그게 당신 가설인가요?”

주인공이 관련이 있는 것인지 주인공에게 원한이 있는 것인지, 공범인지 피해자인지, 그걸 밝혀나가는 것도 재밌는 한 축이다. 의심과 해명 사이에서, 과거와 현실 사이에서 마구 헤매다 보면 머릿속도 한 차례 대청소를 한 것처럼 시원해진다.

“리스트의 절반까지 왔네 (...) 다 마치면 (오래 걸리지 않을 거야) 연락할게. 아니면 내가 누군지 벌써 알았을까?”

짐작보다 엄청난 비밀을 가진 주인공이다. 제도가 어떤 이유로든 제 기능을 못하거나, 허점을 노출시키거나, 하지 말아야 할 야합을 한 경우, 피해당사자나 주변인은 어떤 선택을 하게 될까. 청부살인과 살인교환이라는 지극히 자극적인 일들이 정말 현실에는 없는 일일까.

“지구에서 사라져야 할 사람이 있어요. 근데 내 손으로는 못 해요.”

(...)

“나도 마찬가지예요.”

(...)

“그럼 서로 도울까요?”

없다고 생각한, 없앴다고 생각한 선입견은 자그마한 흔적이라도 있으면 새롭게 돋아난다. 범인의 윤곽이 드러나기 시작하자 나는 범인의 성별에 가장 먼저 놀랐다. 그리고 놀라는 나 자신에게 놀랐다.

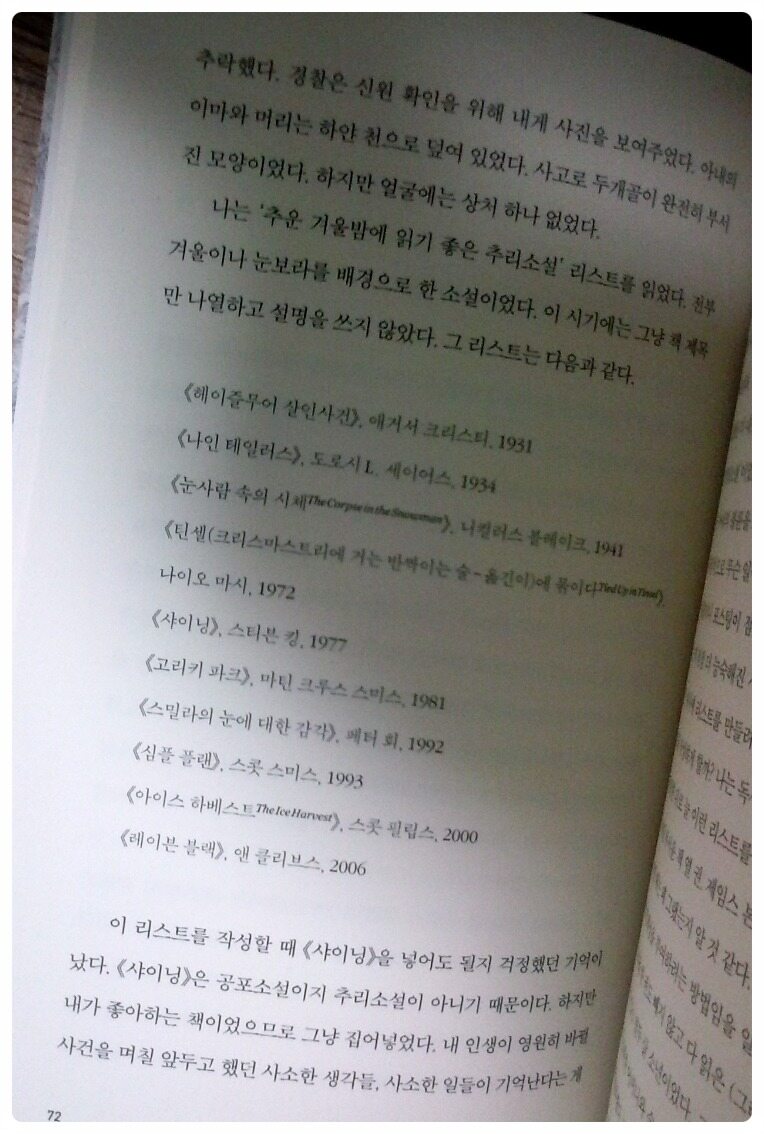

주인공 커쇼가 처음에 구상한 여덟 건의 살인들은 ‘너무나 기발해서 범인이 절대 잡히지 않을 만한’ 것이었다. 그러니 잡을 수 없는 범인을 잡기 위해 동원되는 추적과 추리 방식은 더 정교해진다. 추리 소설과 영화들! 소장 중이라면 찾아 확인하고 싶은 흥미와 재미를 부추기는 정성스러운 오마주이다.

“내가 그 소설을 리스트에 넣은 이유는 범인이 시신과 누명을 쓸 사람을 동시에 제공했기 때문입니다. 둘은 같은 사람이지만 그 사실을 아는 사람은 범인뿐이죠.”