-

-

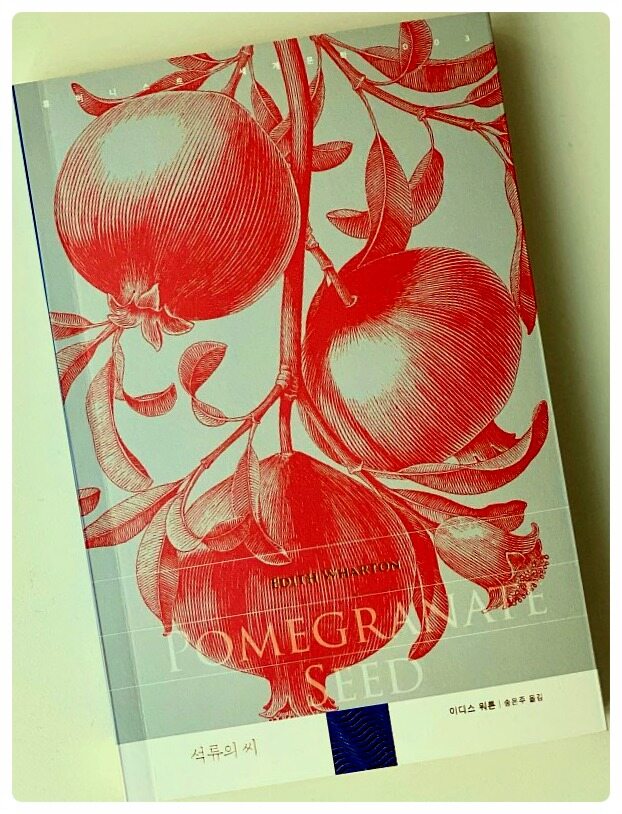

석류의 씨 ㅣ 휴머니스트 세계문학 3

이디스 워튼 지음, 송은주 옮김 / 휴머니스트 / 2022년 2월

평점 :

첫 번째 단편을 읽고 잠시 멈춤 했다. 생각을 처리하는 속도가 읽는 속도를 따라잡지 못했다기 보다는... 무서웠다. 전형성과 극적인 면을 벗어난 평범한 일상이 드러낸 짙은 어둠이. 현실적이고 기시감이 강할수록 내 것이 아님에도 비밀을 들킨 듯 놀라게 된다.

가난이 힘겨울 때 미래를 염려한다. 그 가난이 벗겨지고 여유가 생기면 잘못된 선택을 하기도 한다. 가난이 위협하는 건 생계이고 여유가 망치는 건 삶이다. 관계와 진실이 짝을 이룰 때는 뭐가 튀어나오든 가벼울 리 없다.

“'거짓말 위에 세워진' 행복은 언제나 무너졌고, 그 폐허 밑에 주제넘은 건축가를 묻어버렸다. 그녀가 여태껏 읽은 모든 소설의 법칙에 따르면, 그녀를 이미 한 번 속인 적이 있는 디어링 씨는 반드시 계속해서 그녀를 속일 것이다.”

인상적인 작품 영화를 보듯 텍스트를 읽었는데 장면들이 마치 화면에서 본 것처럼 생각 속을 떠돈다. 섬세함은 때론 독자의 뇌 속에서 또 다른 몰입의 세계를 만들기도 하나보다. 아름다운 것들이면 편하겠지만.. 그렇지 않다.

리지와 샬럿의 광기와 분노와 함께 커져간 괴물이, 의심과 불안과 충격와 혐오 모두를 삼키고 실체화된 존재가 작품 속 모두를 집어 삼킬 듯해서 신경이 당겼다. 설명도 대답도 없이 입을 다문 남편의 행동에 내가 합리화한 과거의 나들이 불려온다. 무언이라는 칼날 같은 폭력...

첫 단편에 한껏 휘둘렸는데 <석류의 씨>는 감정을 잡아 당기는 힘이 더 크다. 현실에의 어려움이 거대해서 의식하지 못한 채로도 예의 바른(?) 편안한 작품들만 읽어 오다 갑자기 어딘가로 확 끌려 나온 기분이다. 공포, 분노, 어찌할 바를 모르겠는 상실... 괴롭다.

덕분에 한 차례 격해진 감정이 가라앉는 시간 동안 작품이 아닌 현실에서 쌓인 격노도 함께 식어갔다. 뭐가 더 충격인지, 무엇이 더 불안했는지 모르게 된 것도 좋다. 사는 일이 이렇게 위태로웠던 적이 있었나 싶게, 인류가 만든 구조물의 단점들이 자꾸 눈에 걸린다.

“살인을 고백해서라도 자신의 존재를 세상에 확인시키고 싶어 하는 그래니스의 집요한 실존주의적 욕망이 계속해서 거부당하고 좌절되는 모습은 인간의 보편적 공포나 불안과도 맞닿아 있다.”

어둡다. 그래서 편안했다. 혐오와 전쟁과 기후격변 속에서 이도저도 경쟁적으로 생존을 위협하는 시절에 현실적 공포를 잠시 잊게 하는 감정적인 공포를 만날 수 있어 고맙기도 하다. 이럴 땐 인간의 뇌가 한 번에 하나의 고통만 느끼는 것이 확실한 행운이라 믿게 된다.

“자기기만 없이 냉혹한 삶의 진실을 직시한다면, 어떤 형태의 삶도 쉽게 지탱하기 어려울 것이다.”