-

-

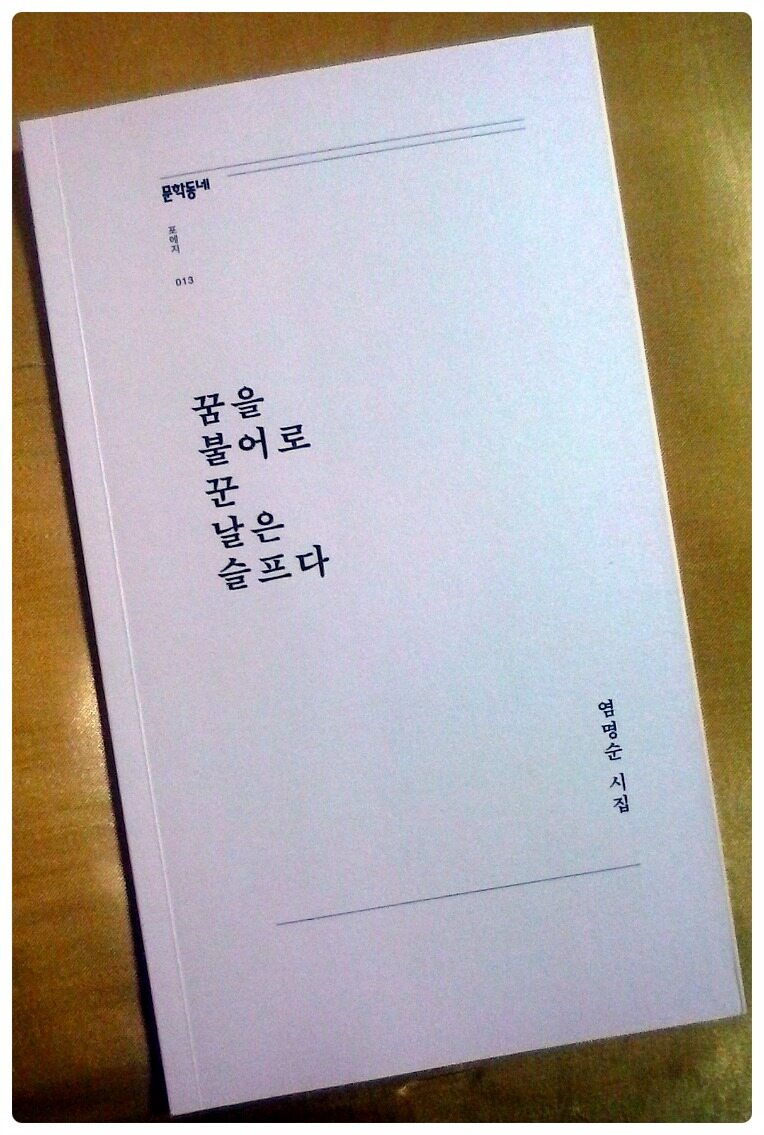

꿈을 불어로 꾼 날은 슬프다 - 개정판 ㅣ 문학동네포에지 13

염명순 지음 / 문학동네 / 2021년 3월

평점 :

현실을 이야기하기 힘들고 보는 것도 어렵다. 아주 오래 틈만 나면 책 속으로 도망가던 처지라 그래서 넌 뭐하려했나 되물으니 민망하기도 하다. 기막히고 두렵고 억울한 시절, 내가 느끼는 것보다 더 깊숙하고 생생한 아픔을 느끼며 시를 쓰는 이들은 여전하시다. 이런 날들에도 여전히 떨리고 감사하게 곱고 슬픈 선물을 받아 든다.

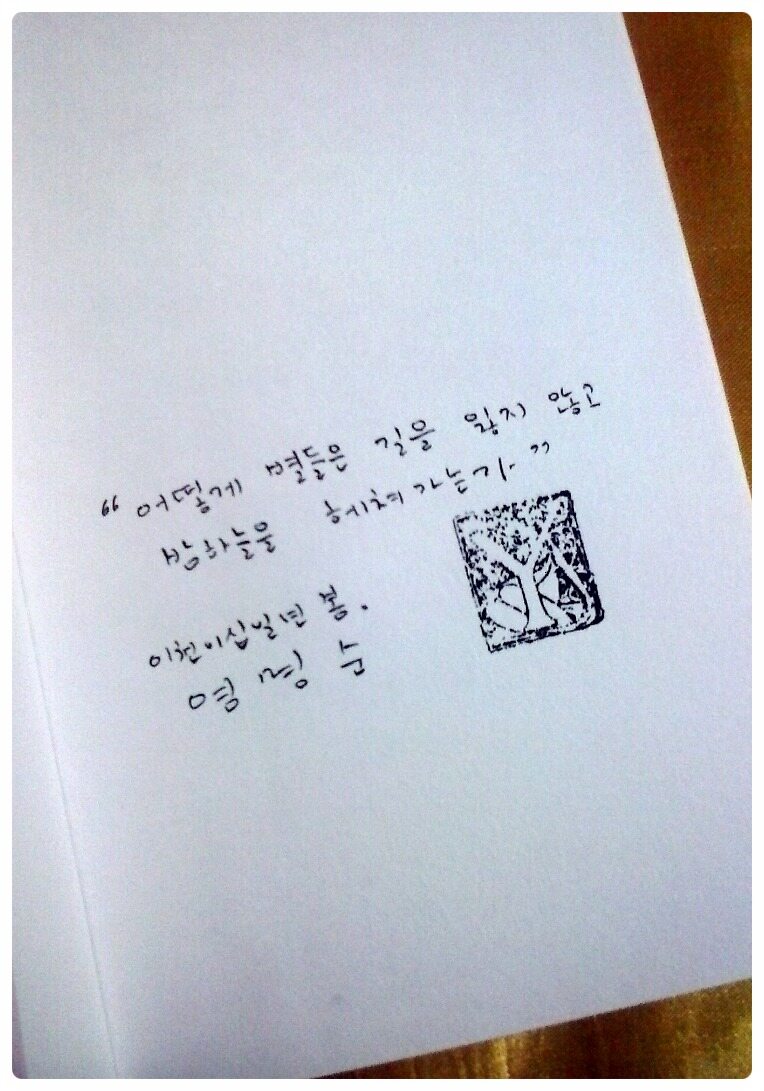

내가 무슨 힘... 이 되어 줄 수 있었을까 싶은 편지글도 함께이다. 3월을 내내 허한 정신으로 살면서, 잊지 않을 것도, 살필 것도... 많은데... 최대한 모른 척 해보는 시간이 늘어난다. 여러 번 읽었다. 접어서 책 사이에 끼워 뒀다 다시 꺼내 읽기도 했다. 다들 힘들다는데... 나도 누군가에게 손으로 꾹꾹 눌러 편지 한 장 쓸 힘을 내어 볼까.

이 다감하고 어여쁜 곳에 무엇을 넣어둬야 하나... 작가님의 손글씨는 이천이십일년 봄.에 여기 닿았구나... 그 봄도 기억이 어스름하고, 지금도 봄이라는데 나는 영 알 수가 없다. ‘봄날엔 모두 하늘로 오른다’(봄날엔)는데, 그 ‘모두’에 나는 아직인가. 마법인가 기적인가 싶어 무척 고대하는 연두빛도 궁금하지 않은 어두운 봄이다.

봄이 왔다는데 내 정신은 눈사태로 무너진 빈 들 같다. ‘그대 무너지는 소리 듣는다/(...) 그대가 지켜온 것은 무엇인가/숨죽여 지켜온 기나긴 버팅김의 자세를 풀고/’(눈사태) 풀고... 현실 어디서 ‘저 눈부신 흰빛’ ‘새 살, 푸르른 소리’를 찾아 들을까. 머문 자리마다 눈물 떨구는 소리.

오래 모욕당했고, 때론 사려 깊게 모욕당했고, 때론 조심스럽게 모욕당했고, 늘 누군가는 소리 높여 죽어라 죽어라 저주를 퍼부었고, 그래서 우리는 정말로 죽기도 했다. 이용하는 것으로도 모자라 모욕하며 이용하는 법을 생각해낸 자들은 ‘목숨이라 하자/(...) 우리 큰애기 가슴에 비수 품고 떠나던 고향길/ (...) 이을 악물고 (...)/ 우러르던 하늘, 하늘이라 하자(한국 근대 여성사)’ 이런 시간을 역사라고도 부르지 않았다. 웃으며 남은 목숨들을 끊자 했다.

몇 해 전 누군가 체르노빌은 이제 관광지가 되었다고 했는데, 그 가벼워진 무게감을 짓밟듯 이제 그 지역은 폭격과 죽음으로 다시 헤집어지고 있다. 체르노빌에서 울음을 떠뜨리며 떠난 이들은 지금 다시 ‘어디로 갈 것인가 봄이 와도(체르노빌)’ 다 버리고 다시 떠나야 했을 것이다. 살아서든 죽어서든. ‘우리는 정말 떠나고 싶지 않습니다.(체르노빌)’

어떻게 잠들고 왜 일어났는지 모를 일이다. 깨었다 생각하면 여기저기 시간을 확인했다. 세상에 믿을 시간이라곤 없는 것처럼. 가만히 어둠 속에 깨어 있으면, 잘못된 거 나 하나뿐인 것 같다. 그럴 때 잘못 걸린 전화라고 오면 좀 나았을까. ‘잘못 걸린 전화를 받고 잠을 깨다 누가 멀리서 지젤 하고 부른다 지젤 그녀는 누구였을까 (...) 누가 어디서 나 대신 내 삶을 살고 내가 여기서 남의 삶을 연기하고 있다는 (...) (어떤 하루)’

해뜨고 해지는 걸 왜 그리 좋아들 하는지 나는 모르겠다. 사실에 부합하지 않아 관심이 없어진 지 오래인 과학의 저주인지도 모를 일이다. 해는 가만있고... 새벽빛도 석양도 그저 파장의 차이라고 다 알아도... 가끔은 마음이 싸르르 떨려온다 ‘살아갈 날들보다/살아온 날들이/막막해질 때면(저물녁)’ ‘내 안이 비었으니/내게 와 머무는 저녁/ (...) 적요한 세상의 가슴을 적시며/나도 강처럼 흘러/어디엔가 닿아 있으리라 생각했던 적도 있었다.(저물녘)’

어제 오늘 비바람 부는 날에 바람나서 미친 듯 바람 맞으러 걸어 다니면서 문득 운동화가 많이 지쳤구나, 하는 걸 내 몸처럼 알아 차렸다. 그럴 테다. 구두야 잠시 발에 걸치는 것이지만, 운동화는... 참 묵묵히 나를 데려 다녔다 싶다. ‘아직 더 닳아질 마음이 남아 있구나/갈 만큼 갔다고 생각했는데/ (...) 내가 밟은 길들이 등 뒤에서 나를 감아온다.(내 낡은 구두에게 바치는 시)’

선물이란 참 좋은 것이구나, 이 정신으로도 시를 다 읽었다.

감사합니다.