-

-

친구

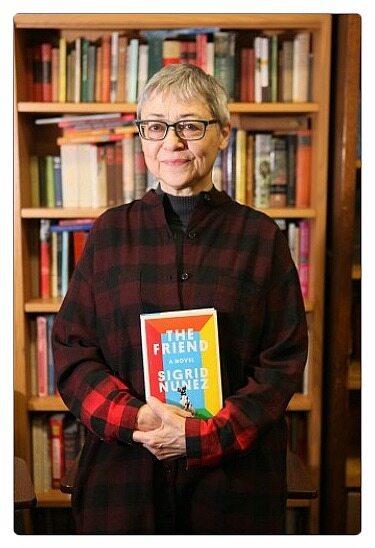

시그리드 누네즈 지음, 공경희 옮김 / 열린책들 / 2021년 7월

평점 :

친구에게 추천받은 제목이 친구인 책, 2018년 첫 출간이니 꽤 지난 일이다. 읽게 되지 않았다가 작년에 작가의 다른 소설 <어떻게 지내요>를 읽고 이 작품이 생각났다. 어느새 번역이 되어 출간되었고 신기하게도 결국엔 선물로 받았다. 만나는 데 3년이 걸렸네.

팬심이 가득하니 설레고 멋진 작품으로만 보이는데 읽은 지인도 훌륭한 작품이라 하니 기쁘다. 작품에 대한 평가와는 별개로 내용은 먹지도 않는 고구마를 계속 먹은 듯 갑갑한 장면들이 없지 않았다.

그래서 나쁘다는 건 아니고, 이름들도 없이 등장하는 인간들 중에 남자는 계속 말하고 여자는 계속 생각하고 고민하는 대비가 멋진 대비이고 매력이지만 답답함까지야 어쩌지 못했다는 뜻이다.

유일하게 이름이 확실한 존재는 표지에도 드러났듯이 개인 아폴로이다. 참 멋진 설정이다. 그러니까 이 작품은 인간의 부산스럽고 어리석고 쓸데없는 말들과 모순투성이인 혼돈의 삶과 흔들림 없이 충실한 존재로 살아가는 개를 계속 보여준다. (완전 개인적인 감상!)

인간들, 특히나 남자가 떠벌리는 말들은 대체적으로 개소리이고 저는 인생과 문학에서 느끼는 환멸로 생을 끝내기로 했다지만, 뭐 그렇게 대단하게 훌륭한 이라고는 전혀 생각되지 않는다. 신체적으로 역겨운 느낌이 올라오는 면면도 없지 않고.

나만 홀로 늘 할 만한 들을만한 말 같은 말만 하고 산 것도 아니니... 헛소리, 비약, 개똥철학을 마음 놓고 풀어내고, 그걸 또 한 자리에 앉아 오래 들어주고, 그러고도 절교도 하지 않을 수 있었던 그 시절이 그립기도 하다. 모두가 모르고 혼란스러웠으니까.

뭐 어쨌든 남자는 예술가이자 작가이고 교수이다. 그가 죽은 후 그의 개를 맡아 키우는 여자도 역시 작가이다. 사랑이라고 하니 사랑이겠지만, 애틋한 한편 사랑할만한 면면이 뭐 그리 있는지 내내 혼란스럽다. 한편 그 맹점과 한결같음이 부럽기도 하지만.

“사실 그를 사랑했는지 아닌지 지금도 명확히 말할 수 없어. 전에 여러 번 사람에 빠졌고 그것은 의심의 여지가 없어. (...) 누가 알 수 있을까. 사랑이 무엇인지. 그것은 신비주의자가 신앙을 정의하려는 시도와 비슷하다고 읽은 기억이 있어. 그것은 이게 아니다, 그것은 저게 아니다. 그것은 이것과 비슷하지만 이것은 아니다. 그것은 그것과 비슷하지만 그것은 아니다.”

다른 작품에서도 느꼈지만 사랑과 상실에 대한 섬세하고 내밀하고 혼란스러운 감정을 뜰채로 건져 올리듯 문장마다에 참 잘 담아 준다. 고구마도 개소리도 혼돈의 사랑도 다 잊고 진심으로 감탄하며 읽게 되는 문장들을 만난다.

계약에는 익숙하고 성실하지만 사적인 관계에서 약속하는 것을 두려워하고 여전히 펫로스증후군에서 한 발도 벗어나지 못한 나를 추스르고 다독여서 뭔가 좀 변해보고도 싶다. <친구>를 권해 준 오랜 친구가 언젠가 해 준 말처럼, 내 인생의 계약을 한번이라도 와장창 어기게 되면 삶이 바뀔 지도 모를 일이다. 그렇다고... 일부러 그럴 생각은 없다. 상대가 입을 피해를 어찌 견딜 것인가...

“개가 사람을 인간으로 만든다는 오스트레일리아 원주민의 말이 마음에 들어요. 내가 완전한 인간 혐오에 빠지지 않는 것은 개들이 사람을 얼마나 사랑하는지 알기 때문이다, 라는 말도요.”