-

-

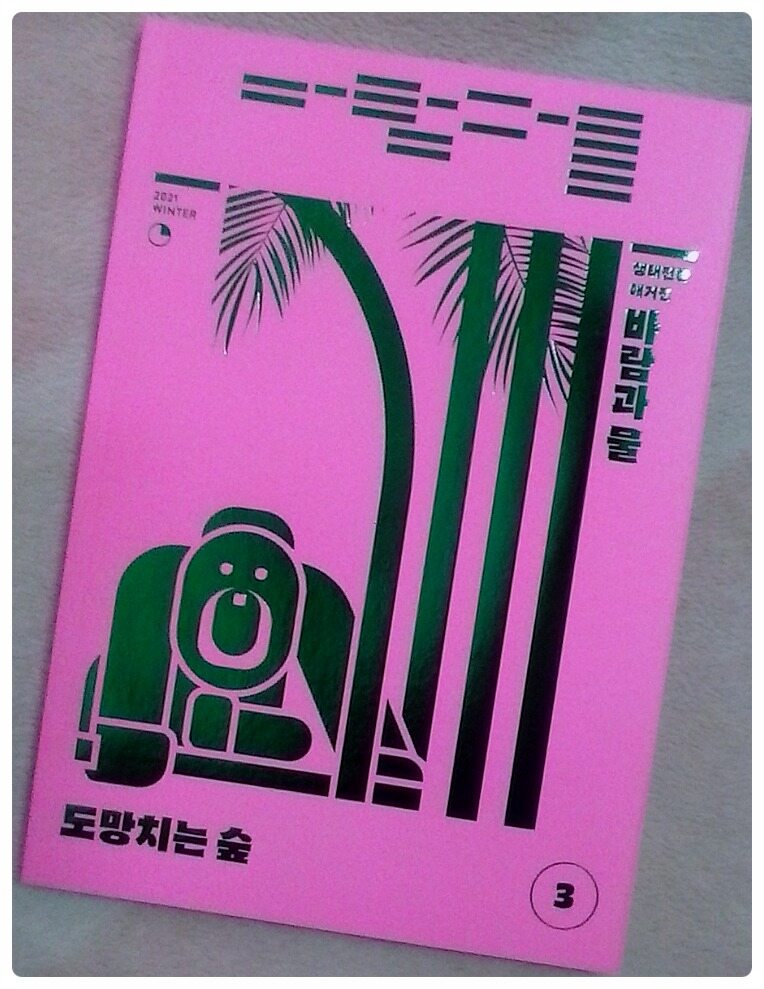

생태전환매거진 바람과 물 3호 : 도망치는 숲 - 2021.겨울호

재단법인 여해와함께 편집부 지음 / 여해와함께(잡지) / 2021년 12월

평점 :

구판절판

읽고 글을 보태볼까 했는데 견딜 수 없는 군더더기로 느껴져서 필사만 하고 말았다.

필사만 한 글들을 보니 아름답다.

세상엔 시 같은 소설도 있고.

시 같은 에세이도 있고.

내게 붙은 과학적 지식들에 힘껏 저항하며 읽는다.

그렇게 하고 싶어서.

“그것은 매일 보아도 매일 새롭게 중요했다. 하루가 열리고 닫히는 일이란 실로 경이롭다는 것을 알게 되었다. (...) 아무 이유 없이 특정한 대상도 없이 감사한 마음이 들었다.”

“이제 세상에 온기가 있는 것은 나뿐이라는 것을 깨닫는다. 빛이 하는 일들을 실감한다. (...) 숲과 내가 서로 만나고 섞일 수 있는 공간을 만들어주는 온기를.”

“숲의 밤은 부정할 수 없이 실존한다. 불하나 밝힌다고 모르는 척할 수 없다.”

“이곳에서 인간의 의도라는 것은 얼마나 우스운가 하고 나는 생각한다. 숲의 인간이란 해가 빛을 주면 움직이고, 빛을 거두어가면 멈추어야 했다.”

“달은 달을 바라보게 한다. 별들이 언제라도 땅으로 곤두박질칠 것처럼 가득 차 빛이 난다. 반짝반짝이라는 말은 숲의 밤하늘에 떠오른 별을 본 사람만이 이해할 수 있다.”

“수만 개의 나뭇잎이 바람 한 줄기에 함께 나부낀다. 그때 사람이 할 수 있는 일은 불을 켜는 것이 아니라, 눈을 질끈 감는 일이다. 오랫동안 눈을 감았다 뜨면, 오히려 어둠 속에서 길을 찾을 수 있다.”

“사는 것 자체가 하루를 가득 채운 일거리가 되었다. 움직이지 않으면 먹지도 씻지도 입지도 못했다.”

“산 밖에 있으면 산속이 아득해졌고, 산속에 있으면 산 밖이 아득해졌다.”

“어딜 가나 노인이 가장 앞서 걸었다. 마치 일을 위해 길이 들어버린 것 같은 그들의 바싹 마른 손이 해낼 수 있는 수많은 일을 보았다. 조용하고 여유롭게 사부작사부작 움직이는 그들과 시끄럽고 부자연스럽고 서툴게 움직이는 나를 보았다.”

“그들과 멀찍이 떨어져 조용히 나물을 뜯다가 뱀과 눈이 마주쳤다. 연둣빛과 갈색빛이 오묘하게 섞인 아름답고 견고한 옷을 입었다. 뱀도 보기완 다르게 겁이 많기 때문에 나만큼 놀랐을 것이다. 그들은 자신을 방어하는 일이 아니라면 특별히 먼저 공격하지 않는다. 나는 한동안 멈춰서 그를 유심히 바라보다가 노인에게 배운 대로 손뼉을 치고 발을 구른다. 뱀은 귀가 없어 땅의 진동으로 누군가를 감지한다.”

“여치가 많았던 여름엔 발을 디뎠다 하면 양말이 축축이 젖었다. 여치를 밟은 것이다. (...) 그들은 아무런 저항 없이 발이 오면 밟히는 것으로 생을 마감한다. 매일 아침 발우공양 시간에는 거의 모두가 일어나 삼배를 하고 참회를 한다. 참회합니다. 여치를 밟아 죽였습니다. (...) 그해 여름은 이 말이 매일 아침 돌림노래처럼 반복되었다.”

“이듬해는 나방이었다. (...) 정말 마당에 사람이 지나갈 틈도 없이 자기들끼리의 균일한 간격과 구역을 지키며 빼곡히 날아다녔다. (...) 지구온난화로 인해 매해 곤충 개체수가 늘어나고 메뚜기떼가 창궐하여 곡식을 모두 갉아먹었다는 이야기가 절대 과장이 아님을 나는 경험으로 짐작한다.”

“이 척박한 돌산에서 새로운 생명을 틔우려면 씨앗부터 심는 게 아니라, 땅부터 만들어야 한다. (...) 수십 명의 사람들이 종일 땅에 딱 붙어 돌만 고른다. (...) 파도파도 계속 나온다. (...) 내가 돌인지 사람인지 종종 헷갈린다. (...) 우리의 행동이 과연 의미가 있는 일인지 생각하는 일을 멈춘다. (...) 밥이 미친 듯이 맛있다.”

“절 사람들은 채식만 하므로 똥의 악취가 거의 없고 발효가 매우 잘 된다. 절 사람의 몸이란 천연 퇴비 제조기가 아닐까 싶을 정도이다. (...) 나는 똥에 거부감이 없어 퇴비 나르는 일을 도맡아 했다. 똥이 아니라 김이 솔솔 나는 귀한 흙 같아 보였다. (...) 시간이 흐른 뒤 못 생긴 감자가 겨우 몇 상자 분량 정도 수확되었던 것 같다. 밥상에 감자가 나왔을 때 사람들이 울었다.”

“(...) 왜 산에서 도망쳐온 것 같은 기분이 드는지 알 수 없다. 해가 뜨는지 지는지, 아직도 하늘에 별이 있는지, 밤이면 땅이 축축해지는지 (...) 나는 모른다. 눈을 마주친 뱀도 없고, 귀 기울일 어른도 없고 (...) 계절은 나를 스쳐가버리고 그저 비슷한 하루하루가 전개된다. (...) 바야흐로 내 세상은 적막하다. 조심할 것도, 배워야 할 것도 없다. 내 몸은 따뜻하고 한껏 게으르며, 무감하다.”