-

-

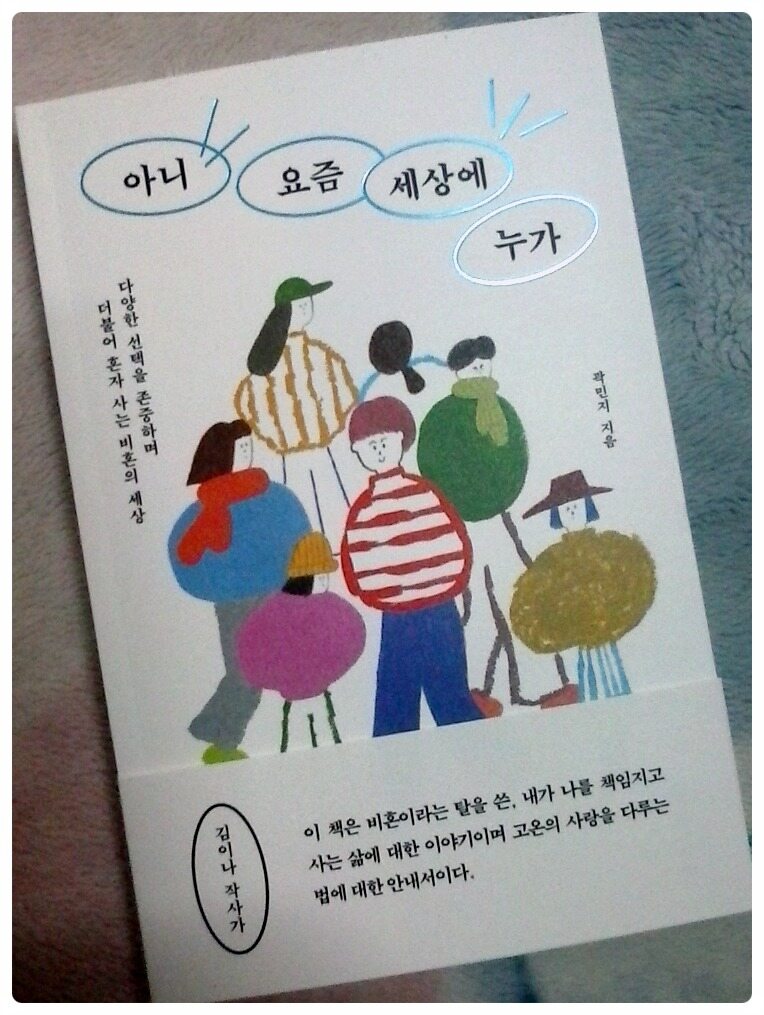

아니 요즘 세상에 누가 - 다양한 선택을 존중하며 더불어 혼자 사는 비혼의 세상

곽민지 지음 / 위즈덤하우스 / 2021년 12월

평점 :

작정하고 읽기만 하면 앉은 자리에서 내내 공감하며 읽을 수 있을 책이었다. 그럼에도 몇 페이지 읽고 이런저런 내용들을 알리고 싶어서 의도치 않게 병렬 독서의 형태로 며칠 간 일독이 지체되었다.

읽고 덮고 말 책이라기보다는 거듭 앞으로 돌아가서 확인하고 싶은 문장들이 많다. 한편으로는 속이 시원하고 통쾌하고 동시에 아프고 슬펐다. 제목이 딱 시절과 일상에 일갈을 날리는 듯하다.

정신적으로 복제된 듯한 공감을 하는 독자들이 많을 거란 생각을 한다. 마음을 쿡쿡 건드리는, 눈만으로는 부족해서 다시 읽고 쓰고... 그런 텍스트들의 노래이자 춤이다. 늦게라도 팟캐스트 다 찾아 들어야 하나... 텍스트를 절대적으로 선호하는데 그런 생각도 문득 들고 났다.

저자가 비혼주의자라고 해서 비혼들만 읽고 공감할 책이라는 생각은... 설마 하시는 분들이 없으리라 믿는다. 누구의 이야기든 동시대에 살아가는 모두의 삶이 얼마간 혹은 짐작보다 많이 엮여 있다.

오래 전 간단한 수술을 하는데 보호자를 데려오라는 병원의 지침을 전달 받던 일이 생각난다. 진지하게 물었다. 내 몸이고 내가 비용을 내고 미성년자도 아니고 내가 나의 모든 것을 책임지며 살아왔는데 심지어 의식도 분명한데 왜 갑자기 타인의 보호가 필요한 거냐고. 무척 모욕적이라 발끈했다.

책에 기록된 현실도 기록되지 않은 현실도 이와 비교도 안 되게 모욕적이고 폭력적인 경우들이 많다. 그 시간들을 겪어내고 힘차게 유쾌하게 차분하게 써 낸 수만 가지 감정이 일렁이는 이야기들이다. 조금만 더 젊었으면 한 구절쯤 몸에 기록해두고 싶었을 지도 모르겠다.

“나는 내가 일상을 스스로 꾸리는 느낌이 중요하고, 나 스스로에 맞춰진 재무 계획과 생활 수칙을 꾸리며 지키고 있다.”

“나의 정서적 안정을 타인에게 외주 주는 건 그래서 위험합니다. 내 감정을 보고받고 피드백을 받고 컨펌할 대상이 아니라, 내가 직접 실무를 뛰어야 하는 것이니까요.”

“결혼을 희생과 사회 공헌의 개념으로 바라보고 있기 때문에 결혼하지 않는 사람들의 선택을 국민의 의무를 저버린 취급하는 게 아닌지 들여다보시기 바랍니다.”

“나도 엄마처럼 내가 사는 방식을 사람들이 그러려니 했으면 좋겠어. 내가 누군지 말한 것만으로 공격받지 않고 싶어.”

책임감 있고 사려 깊고 재능 있고 재밌고 씩씩한 사람들을 비혼주의자라는 이유로 충분히 존중하지 못할 이유가 무엇일까. 아무리 생각해도 이거다 싶은 이유 하나 찾지 못할 웃기지도 않은 일들이 뭐 이렇게 왜 이렇게 많은 건가.

비혼이든 기혼이든 별거 중이든 이혼이든 무엇이건 이전보다 더 용기를 내어 서로의 힘든 점들을 바라봐주자. 기분이 좋은 날엔 안부를 묻고 위로로 건네자. 서로의 얘기도 잘 들어주자. 할 말은 크게 분명하게 씩씩하게도 해보자.

그래야 세상이 차갑고 쓸쓸하게 냉소로 모욕으로 위협으로 얼어붙지 않는다. 살아보고 싶어진다. 흐릿하고 어둡던 것들이 밝아진다. 혼자라서 무서운 이들이 용기를 낸다. 그래야 차별금지법도 제정할 수 있다.

“결혼을 할 마음이 없는데, 그놈의 결혼은 언제 할 것이냐고 묻길래 그럴 마음이 없다고 했는데도 곧이곧대로 받아들여지지 않았던 시간들. “저러다가 가겠지.” 혹은 “너 같은 애가 제일 먼저 결혼한다.” 같은 말이 돌아올 때, (...) 중식당에 갔는데 사장님이 짜장면, 짬뽕 중 뭘 먹겠느냐고 해서 짬뽕이라고 했으면 ‘네!’ 하면 될 일을, “저러다 짜장면 먹겠지, 뭐.” 하고 내 주문을 메모하지 않는다고 가정해보자.”

“비혼과 결혼을 저울에 올려놓고 비혼이 낫다고 생각한 게 아니다. 그보다는 자연스럽게 내 일상에 결혼이 들어올 틈과 이유가 없다는 것을 몸으로 느끼고 살아갈 뿐이다. 평생을 그렇게 느껴온 나로서는 마치 내가 결혼을 향해 달리다가 급커브라도 돌아 유턴이라도 한 듯 ‘왜 비혼자로 살기로 했느냐?’는 질문을 받으면 난감하다.”