-

-

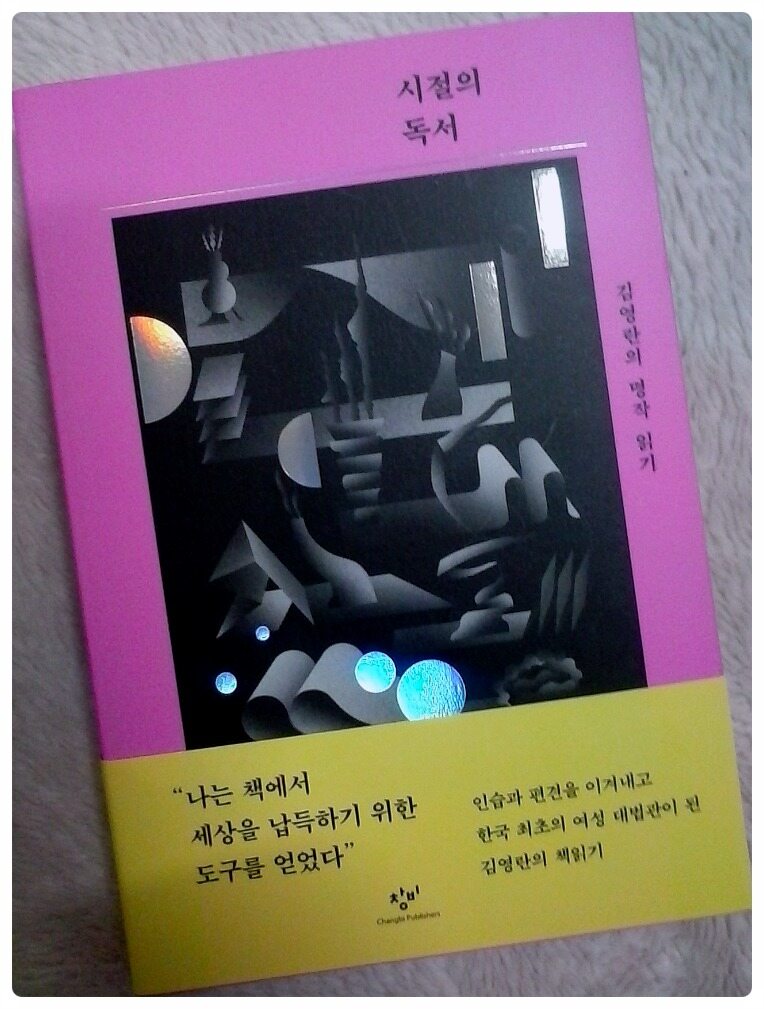

시절의 독서 - 김영란의 명작 읽기

김영란 지음 / 창비 / 2021년 10월

평점 :

누군가의 독서일기를 한 권의 책으로 만나는 일은 처음이라 설렜다. 저자는 김영란 전 대법관이다. 2년 전 퇴직한 후 첫 출간서 <판결과 정의>를 읽으며 사법에 대해 배우는 중에 법관 개인으로서의 놀랍도록 솔직한 회고를 읽은 것이 무척 인상적이라 노화되는 기억력에도 아직 선명하다. 판사로서 자신의 판결이 무결하지 않았다는 고백만큼 솔직하고 용기 있는 이야기는 없다.

문학 작품들에 대한 이야기일 거란 짐작과 좀 달리 작가들에 관한 이야기에 방점이 더 짙게 찍혀있다. 김영란 작가가 좋아하는 작가들에 내가 좋아하는 작가들도 여럿이라 읽을수록 더 설레며 읽었다.

이미 읽은 작품들, 혹은 아직 읽지 않은 작품들을 찾아 읽으며 이 책을 함께 읽는다면 일 년 내내 읽을 수도 있는 책이다. 이런 내용을 270쪽에 담아낸 작가도 편집자도 모두 엄청난 분들이다.

군더더기도 장식도 없는 제목의 분위기처럼 법률가의 책읽기일 거란 생각도 틀렸다. 문학에 관한 감성, 작가들에 대한 애정, 시대에 관련된 지식, 모든 것과 관련된 깊고 넓은 사유는 경탄과 부러움과 감탄과 약간의 당혹과 혼란을 번갈아 경험하게 만든다.

본 내용은 단지 방대한 지식이 풀려나는 황홀한 향연만이 아니다. 작품들과 작가들 사이에서 저자가 사유하고 이어나가는 또렷한 안내판과 단정한 길이 찬탄을 입밖으로 내보내게 해서 민망할 정도다.

루이자 메이 올컷과 브론테 자매들과 버지니아 울프와 도리스 레싱과 마거릿 애트우드를 이런 방식으로 방문해 본 적이 없어 얼떨떨하다. 시대를 말하고자 했던 작가들의 작품들을 지금 우리 현실과 바짝 연결 지어 만나라고 제안한다. 저자는 책을 통해 만난 모든 이들이 자신의 삶에 들어와 있다고 확실하게 밝힌다. 시절의 독서란 이런 것이어야 하나 싶은... 방대한 문학적 상상의 세상을 관람하는 기분이다.

“루이자 올컷이나 브론테 자매들처럼 개인적인 고난을 잊기 위해서든, 커트 보니것처럼 국가의 이중의 폭력을 감당할 수 없어서든, 또는 카프카나 쿤데라처럼 개인의 힘으로는 도저히 어쩔 수없는 부품으로서만 살아남을 수 있는 세상에 조금만 창문을 내기 위해서든, 그들이 상상력으로 구축한 세계를 훔쳐보는 일은 그 자체로 커다란 위안이 되었다.”

작품은 물론 작가와 배경 지식에 관해 아무리 끌어 모아도 부족한 지식에 열패감을 느끼는 내용도 적지 않다. 좀 더 아는 게 많으면 좀 더 천천히 읽게 될 책이다. 열 장이 넘어가는 필사는 일종의 포기 상태이다. 종이 낭비 없이 촘촘하게 가치 있는 내용들이다.

욕하고 싫어하는 사람을 아직 못 만난 <작은 아씨들> - 제목 번역은 부디 어떻게든 바뀌었으면 한다 - 의 루이자 올콧에 대한 담담한 시선이 참 좋다. 힘든 거 징징거리며 현실을 피해 책 속으로 도망가는 사람인 나조차 잠시 의젓한 마음이 들게 한다.

“가족들을 기꺼이 부양함으로써 얻을 수 있었던 고양된 감정은 루이자의 삶에서 뺄 수 없는 경험이었다. 그녀가 원했던 대로, 연극배우로서 성공을 거두었다든지, 경제적으로 무거운 책임을 져야 했던 가족들과 거리를 둘 수 있어서 삶의 무게가 조금은 가벼워졌다든지 했더라도 또 다른 고뇌를 짊어졌을 수도 있다. 경험의 무게를 함부로 비교할 수는 없는 일이다.”

여성 독자로서 여성 작가들이 어떻게 글을 써왔는지, 글 쓰는 여자들이 어떤 취급을 받았는지, 글을 쓰지 않더라고 여성들이 처한 소외와 폭력의 시절이 얼마나 오래 강고했는지 - 지금은 크게 달라진 건가 소스라치지는 일들을 목격하지만 - 그런 아픈 역사성이 문학의 저변에 늘 있다는 것을 되새긴다.

자신이 가진 재능을 부모와 시절로부터 탈출하기 위한 ‘도구’로 사용해야 했던 이들이 있었고. 도구로 탄생한 문학을 여러 시대의 독자들이 제 삶을 사는 ‘도구’로 삼아 다시 의지한다.

“나는 책에서 세상과 싸울 무기를 구하기보다는 살아가면서 부딪치는 세상을 납득해 보려는 도구를 찾아왔다는 생각이 든다. 삶을 지탱해 주는 것이 가끔은 무기였을지라도 대부분은 도구였기 때문이다.”

나와 펜과 종이로 만들어내는 해방, 자유를 억압받은 만큼의 강도로 상상할 수 있었던 다른 세계, 그냥 사람으로 살고 싶었으나 여성으로 끊임없이 상기되며 겪어야 했던 잔인하고 모욕적인 삶이 책 마다 시절의 무늬로 그려져 있다.

“어쨌든 현실에서의 루이자는 가족들을 부양하는 책임을 아름답게 꾸민, 조금 다른 가족을 그려냄으로써 경제적으로든 자신의 삶에서 이긴 셈이 되었다. 그리고 그 ‘조금 다른 가족’은 ‘스스로 존재하는 꿈’이 이뤄낸 가족이었다.“

주디스 버틀러의 강연 댓글에 무수히 달린 공격을 위한 억지스러운 막말들과, 마거릿 애트우드의 소설을 ‘페미니즘 소설’로 꽝꽝 도장을 찍는 것으로 그의 문학적 메시지를 살해하려 했던 시절이 겹친다. 노벨 문학상 열심히 응원한 터라... 여전히 섭섭하고 아쉽다.