-

-

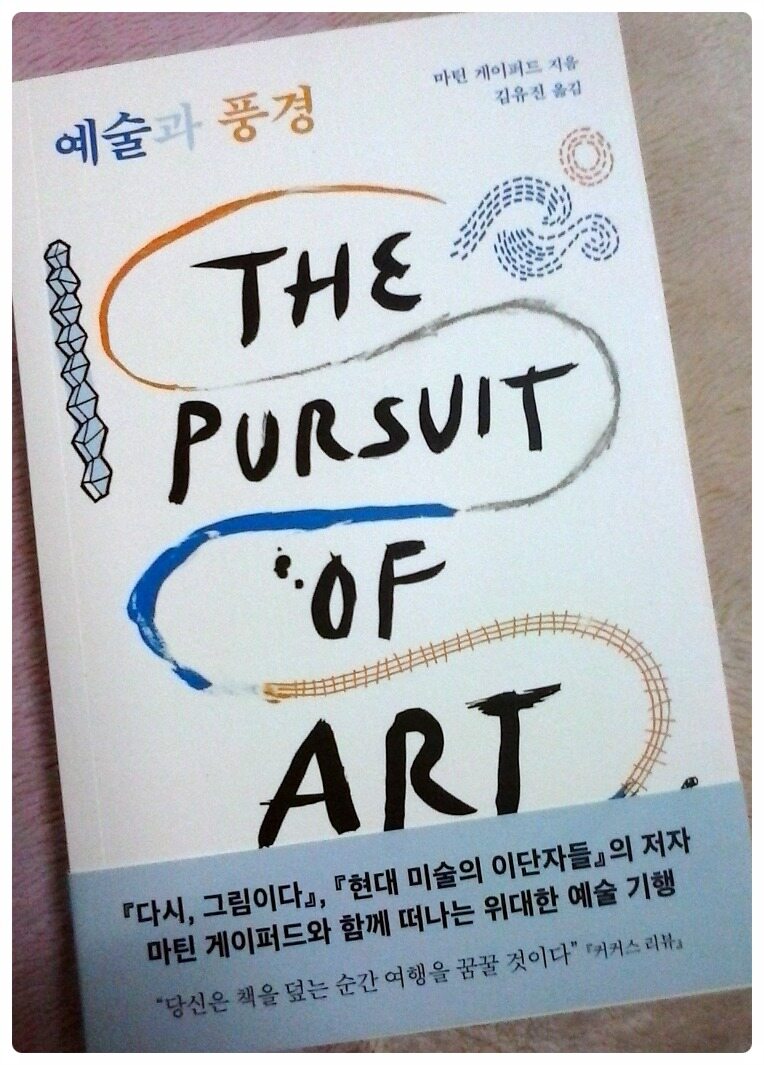

예술과 풍경

마틴 게이퍼드 지음, 김유진 옮김 / 을유문화사 / 2021년 1월

평점 :

코로나와 잘 ‘위드’ 해 볼 생각은 없지만 전시회는 조금만 맘 편히 갈 수 있게 되려나 하는 기대가 커진 것도 사실이다. 랜선전시회... 훌륭하고 편하지만... 움직이는 도록을 보는 것과 별 차이가 없다. 더구나 내가 좋아하는 살짝 참여하는 방식의 전시회들은 그 공간에 들어가는 것부터가 감상이고 체험이기 때문에 멀뚱히 화면을 보는 일에 지치고 지쳤다.

“느린 감상slow looking이라는 새로운 관행을 이야기해보자. 사실 사람들은 모두 다른 속도로 작품을 감상한다. 특정 미술가에게 충분히 익숙해진 사람은 그 미술가의 작품을 보면 그것이 진품인지 아닌지, 혹은 좋은 작품인지 아닌지 등을 눈 깜짝할 사이에 구별할 수 있다. 하지만 이후로 몇 시간, 며칠, 혹은 남은 일생 동안 느린 감상이 시작된다. 그리고 이러한 감상은 작품 앞에서 가장 잘 이루어진다. 작품이 존재하는 곳에서 관객의 경험은 단순히 커지는 것만이 아니다. 확장과 동시에 관객 역시 스스로 변한다.”

작년엔 그래도 마음을 다 잡고 이 기회에 공부를 좀 해둬서 안목을 지식을 키워두면 언젠가의 전시감상에 도움이 되리란 다짐도 했는데, 덕분에 모자란 기억력에도 아직 생생한 몇몇 멋진 책들도 만났는데, 올 해는 꾸역꾸역 읽다 말다, 읽어도 뜨겁게 기억되는 담금질 없이 슬그머니 다 잊히곤 말았다.

“이전에는 수수께끼 같던 형태의 미술 작품의 의미를 갑자기 깨달았다. 그리고 나는 결과물이 얼마나 오랫동안 남아 있건 모든 미술을 일종의 퍼포먼스로 받아들이게 되었다. 뛰어난 미술가를 만날 때 가끔 그런 것처럼, 나는 약간의 변화를 경험했던 것이다.”

이 책은 내가 좋아할 요소를 모두 갖춘 책이다. 여행하는 철학자, 예술가, 비평가, 역사가인 저자의 글을 90년대부터 읽었다. 읽었다고 뭘 알았겠냐만 그래도 읽히는 내용은 하나같이 마음에 들어 즐거웠다. 저자의 평론을 읽으려 스펙테이터Spectator와 선데이 텔레그래프Sunday Telegraph도 현금 주고 사봤다. 저자 덕분에 찾아본 데이비드 호크니의 작품을 여전히 구독(?)하는 중이다. 실은 별로 내 취향이 아님에도 어쩌다보니 종종 간단 글도 남기는 인친이 됨.

이 책을 읽은 가장 강렬한 감상, 솔직한 기분은 딱 한 줄로 표현할 수 있다.

“이 책에 나온 작품 모두 직접 내 눈으로 보고 싶다!”

마텐 게이퍼드가 평론한 예술작품모음 전시회, 뭐 이런 거 안 생기려나……. 바라는 게 생기니 돈 욕심이 급상승한다. 돈 대서 기획해서 대관해서 확 전시하고 즐기고 싶은 욕망.

“사진에서 결정적 순간은 사진가가 변화무쌍한 삶을 바라보다가 갑자기 표현적인 형태를 활영하게 되는 찰나의 순간이다. 그 순간을 만나면 반드시 셔터를 눌러야 한다. 순간을 놓치면 영원히 사라진다. “아까 그 미소를 다시 한 번 해 주시겠어요 라고 어떻게 말하겠어요?” 브레송이 말했다.”

예술 작품들도 예술가들도 엄청 많이 등장한다. 단 글 속에서 등장한다. 그러니 직접 가볼 수 없는 독자인 나는 컴퓨터 켜두고 작품들 하나씩 다 찾아가며 읽었다. 사진으로 모두 실을 수 없었던 것 이해하고, 직접 찾아다니면 작품을 만나고 평론을 쓰는 저자의 스타일에 오히려 이 방식이 맞기도 하다.

“예술 작품을 정확히 감상하려면 거의 항상 돌아다녀야 한다. 가상의 경험이 아닌 실제 경험, 즉 실제 작품을 감상하고 실제 사람과 만나는 것이야말로 가장 깊고 풍요로운 경험이다. 작품의 완전한 효과를 느끼려면 그 존재와 함께 있어 봐야 한다.”

지겨워질 때까지 미술관 투어나 하며 살면 좋겠다. 전시가 없는 날들에는 라스코 동굴을 찾아가서 옛날 옛적을 상상하며 벽화를 들여다보고 싶다.

“빌어먹을 그림은 벽에 걸 때마다 달라 보여!” 질리언은 열정적으로 외쳤다.

“매번 빛이 다르거나, 사람이 다르거나, 무언가가 달라.”

“미술을 찾아서 멈추지 않는 여행을 떠난다. 많이 볼수록 더 보고 싶어진다.”