-

-

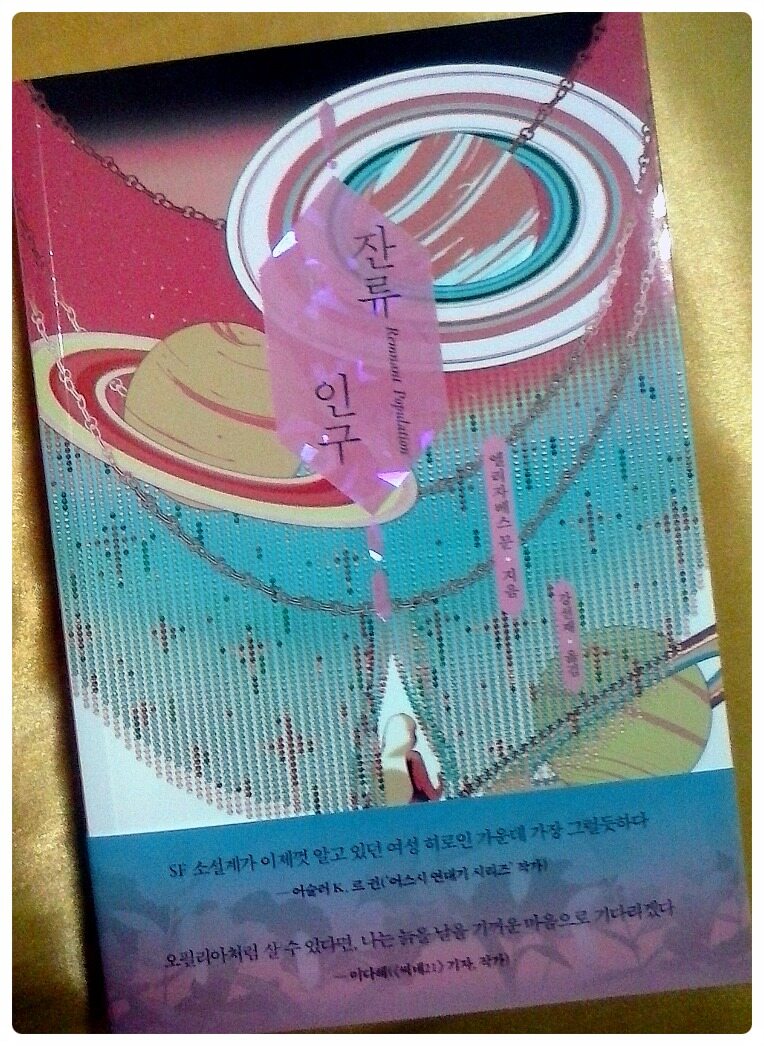

잔류 인구

엘리자베스 문 지음, 강선재 옮김 / 푸른숲 / 2021년 10월

평점 :

SF장르 별로다 하시는 분들에게도 권하고 싶은 작품입니다. 미래가 후손이 중요하니 ‘그 외의 것들’이라 분류된 다른 이들은 아예 보이지 않거나 희생을 감수하는 것이 어쩔 수 없다... 라는 암묵적인 동의가 없는 귀한 이야기입니다. 엘리자베스 문의 전작 <어둠의 속도>를 만난 독자들은 저자가 약자와 소수자에 시선을 거두지 않았다는 것을 재확인하시겠지요.

나이는 숫자에 불과하다란 말의 한 편에는 나이에 맞게 사는 것이 맞다라는 생각도 공고합니다. 저도 나잇값 못하는구나 싶어 부끄러운 생각이 드는 순간도 많습니다. 그러면 나이에 맞게 산다는 건 정확히 무엇일까요. 누구나 처음 맞는 오늘을 사는 건 똑같을 텐데. 나이가 들면 새로운 생각도 시도도 실수도 하지 말아야 하는 걸까요.

“아니, 그럴 필요가 있었어. 그런 것이 필요하다는 걸 모르면서 살았던 평생 동안 그런 게 필요했어. 창작의 기쁨, 놀이의 기쁨은 가족과 사회적 의무로는 채워지지 않는 빈 곳이었어. (...) 내게 놀이가 얼마나 절실했는지, 아름다운 것을 다루고 더 많은 아름다움을 창조하려는 스스로의 유치한 욕망을 따르는 일이 얼마나 절실히 필요했는지 더 일찍 알았더라면.”

물론 이야기 속 오필리아는 젊지 않기 때문에 모두 다 떠나버린 행성에서 만난 괴생명체와 싸우는 대신 다른 반응을 선택할 수 있었을 것입니다. 자신의 의지대로 살아가기를 결정했지만 그 의지가 적극적으로 소유하고 성취하려는 공격성이 없으니 대화가 가능했을 거라 생각합니다. 어쩌면 삶과 죽음에 대한 강렬한 애착이 덜한 것도 이유가 될 수 있겠지요.

그런 의미로 오필리아는 자신의 경험을 잘 갈무리한 지혜와 현명함을 갖춘 인물이라고도 할 수 있지만, 그 캐릭터가 우리가 쉽게 떠올리는 평면적이고 전형적인 인자한 노인은 아닙니다. 자신을 제외한 모든 인간이 떠난 곳에 남은 단 한사람이라는 설정이 멋집니다. 대화할 인간이 없다는 점이 사회화된 치장과 변명이 필요 없는 진실한 반추와 생각을 가능하게 합니다.

우리는 인간Human Being이라 읽고 실은 Human Doing으로 살아가는 존재입니다. 제목의 ‘잔류Remnant’란 단어가 읽기 전에는 쓸쓸하고 아팠습니다. 인간을 기능주의로 선별하는 비인간적인 시스템이 사라진 건 아니지만, 잔류 인구의 세계에서는 대단하게 작동하지 않아 안심입니다.

불량제품 골라내는 것도 아니고 인간에게도 붙은 지긋지긋하고 유해한 산업자본주의의 가치들인 ‘쓸모’와 ‘정상성’에 대해 재밌고 실감나게 고민해볼 수 있는 좋은 작품입니다.

“오필리아는 빌롱의 어머니도, 할머니도 되고 싶지 않았다.

그런 역할에는 이미 작별을 고했다.

착한 아이, 좋은 아내, 좋은 어머니가 되는 것에도.

그런 것들에 70여 년을 쏟아 부었다, 몰두했다,

이제는 색칠하고 조각하고, 늙고 갈라진 목소리로

낯선 괴동물들과 더 낯선 그들의 음악에 맞춰

노래하는 오필리아가 되고 싶었다.”