-

-

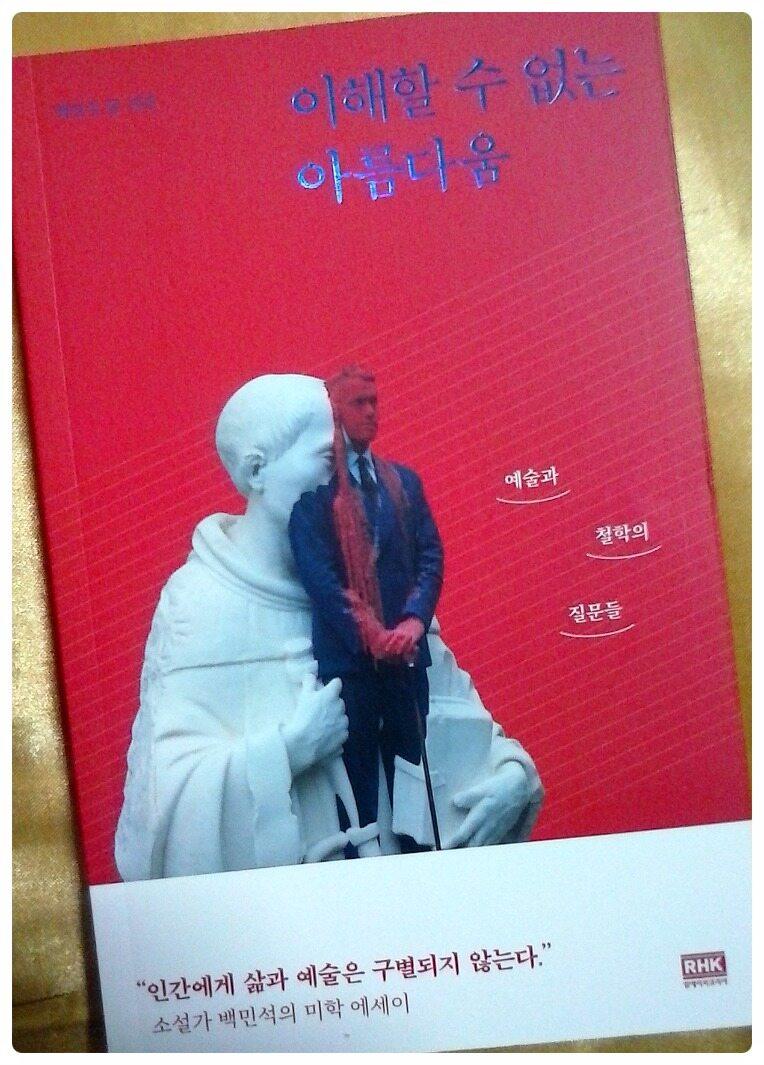

이해할 수 없는 아름다움 - 예술과 철학의 질문들

백민석 지음 / 알에이치코리아(RHK) / 2021년 9월

평점 :

가독성과 접근성을 따져 보자면 미학이 무척 어려운 분야 상위에 자리한다. 미학에세이로 분류되는 이 책은 그런 점에서, <이해할 수 없는 아름다움>이란 제목에서 마음을 굳게 다지는 효과가 있다.

여러 번 밝혔든 음악보다 미술이 어렵다. 관련 공부는 한 번도 충분하다 느낀 적이 없다. 본격적으로 공들여 한 적도 없긴 하지만. 이 책에서 다루는 아름다움은 미술 한 영역이 아니다. 전시작품을 포함해서, 영화, 음악, 문학, 철학까지 연재를 하며 다루던 각각의 주제를 모두 모은 책이다.

저자의 시선은 주제별로 방향을 달리 한다. 주체의 내면과 사회의 면면으로 옮겨 가며, 아름다움과 추함의 경계와 기준이 무엇인지 그 '모호함'을 알려 준다. 장르와 대상이 무엇이건 감상 주체가 개인으로 느끼는 것은 모두 다를 것이 분명하니, 가장 쉬운 설명으로 취향이 빈번하게 등장하는 것일 터이다.

전시회에 가서 수십 개의 작품들을 시간을 들여 보고 나서도 기억에 남는 것, 의미가 생기는 것은 때론 한 작품도 없기도 하다. 오히려 불유쾌하고 오래 거슬리는 느낌을 얻기도 하는데, 그런 감정까지가 감상의 영역일 것이다. 예술은 아름다운 것만 보여주고 감동만 주려는 목적에 집중하지 않는다고 생각한다.

“우리는 추상화를 읽어낼 수 없다. 우리는 그 대신 자신을, 고통스러워하는 자신의 언어를 읽어내고 사유하게 된다. 그리고 당연히, 그 일을 즐긴다. 예술이 촉발하는 사유하는 고통은, 그 예술의 이해되지 않는 아름다움처럼 때때로 충분히 즐길 만한 고통이기 때문이다. 무해한 고통이기 때문이다.”

아무 생각 없이 여러 필자들의 연재를 오랜 시간 읽어왔는데, 책으로 묶인 저자의 글들을 읽다 보니 연재란 매주 독자에게 이런 저런 말을 걸고 질문을 하고 대답을 기다리는 글이 아닌가 하는 느낌이 든다. 나는 할 수 없는 감상과 사유를 엿듣기만 하려 했는데 생각이 많아진다.

어쩌면 전시회의 기억이 그다지 남지 않은 까닭은 기록을 남기지 않았기 때문인지 모른다. 엉망이더라도 내가 경험하고 느낀 것을 내 자신의 언어로 기록해 두었다면 분량이 쌓여 질적 변화를 혹 조금 이루었을 지도.

늘 하듯이 느긋하게 읽고 배우고 기록하려던 독서에서 생각 한편이 바뀌는 효과를 얻는다. 무척 감사한 일이다.

일독 후 며칠 전 읽은 책의 구절이 떠올라 옮겨 둔다.

“시는 아름다워야 한다, 어느샌가 그렇게 굳어진 미를 향한 지향이야말로 추궁당해야 합니다. 우리가 ‘아름답다’고 할 때 거기에는 반드시 추한 것과 대치하여 작동하는 미의식이 깃듭니다. 정말로 시가 아름다운 것이라면, 민족의 압도적 다수인 민중의 생활이 부득이하게 때에 찌들어 있을 때, 아름다워야 할 시는 필연적으로 민중을 적으로 돌리는 사상이 되는 것 아닐까요.

최근에 별안간 회자되는 차별 문제도 추를 품는 미의 유무를 물어야 그 실상을 밝혀낼 수 있으리라 생각합니다. (...) 우리가 그리는 미에 대한 발상, 말에 대한 발상은 열 겹 스무 겹으로 우리를 둘러싼 산문의 세계, 즉 민중의 여러 사고가 퇴적돼 있음에도 불구하고 ‘시’로는 쳐주지 않는 사고의 벌판으로 나아가 파고들어가는 것이어야 합니다. (…)

추를 품어 내지 못하는 순수성이야말로 파시즘이 아닐까 생각합니다. 일본의 사상은 단정함을 중시하는 미의 사상이라서 무섭습니다. 이것을 향한 지향이 피라미드 형상을 이루고 그 정점에 천황이 있다고 여겨집니다. 단정한 미로의 규합은 반드시 세로로 계열을 짜는 습성이 있습니다. 그 세로 계열에서 끊어져 나오지 않는 한 ‘추’는 언제까지고 ‘미’의 벽에 가려져 있겠죠.”