-

-

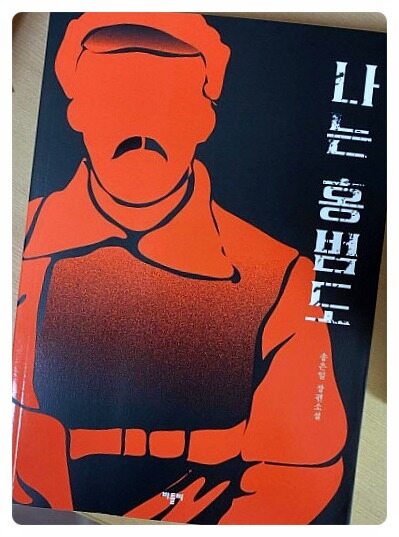

나는 홍범도 - 송은일 장편소설

송은일 지음 / 바틀비 / 2020년 8월

평점 :

“저는 무진년(1868년)에 평양서 태어났습니다. 제 고조부는 80년 전에 큰 역란을 일으킨 홍경래입니다. 멸족되다시피 했으나 증조부가 그 난리통에서 도망쳐 살아남았죠. 그 덕에 제가 태어난 거고요.”

“어린 날 전해 듣기로 초승달처럼 가녀렸던 어머니는 범도를 낳던 즈음에 하루 한 끼니나 간신히 먹었다. (...) 아버지가 부역 나갔다가 허리를 다치는 바람에 몇 달째 운신을 못하던 즈음이었다. 어머니는 자신에게 남은 피와 살과 뼈를 그러모아 범도를 낳았다. (...) 어머니는 핏덩이한테 빈 젖을 물려놓은 채 기진했고 아기 얼굴을 보지 못한 채 숨을 거뒀다. (...) 젖동냥을 해서 아들을 키웠던 아버지는 범도 아홉 살에 버섯을 따러 나섰던 벼랑에서 추락했다.”

자신의 신분을 밝히는 내용을 읽고 잠시 책을 내려놓았다. 신분제 사회에서의 차별이 얼마나 극심하고 한이 되었는지, 조선 시대 후기와 식민지를 살던 이들은 돈이 생기고 기회가 오면 너나없이 족보를 사들이고 성씨부터 마련했다. 반상의 차이가 성씨 구분에 있다고들 하는데, 조선 시대에는 양반을 제외하면 성 자체가 없거나 쓸 일이 없는 이들이 인구의 대부분이었다.

양반 인구가 5~6%만 넘어도 부양하기에 힘든 생산력이었으니 오늘날 가정마다 보유한 족보란 것은 역사적 진위가 불명한 것이 대부분이다. 왕조가 사라지고 공화국이 되었는데 사람들은 모두 양반되기가 소원이었고 그렇게 되었으니, 심정을 이해하는 것과는 별개로 역방향을 향해 달린 아이러니가 어둡고 깊고 처절하다.

왕족은 공공연히 살해당하고, 관료들은 친일로 구명하고, 양반들은 기득권을 지키자고 의병을 모집했으나 갓 쓰고 말 타고 호령하던 시절이었다. 전투와 전쟁을 실질적으로 치르며 독립운동을 하고 목숨을 잃은 수많은 이들은 평민이었다.

나는 ‘나라를 되찾기 위해’라는 구절을 은밀히 의심한다. 일제에 빼앗긴 ‘그 나라’는 차별과 모멸과 박해와 죽음이 덜하던 나라였을까.

“예. 무례하든, 무엄하든 하겠지요. 상놈이 양반들 앞에서 떠들고 있으니 말입니다. 하극상이요? (...) 양민이 양반한테 덤볐다고 하극상입니까? 이 호좌의진이 뭘 하려 모인 집단인데요? 어찌됐든 우리가 지키고자 하는 나라에서 양반이니 양민이니 하는 신분을 철폐했지 않습니까? 그런데 동지한테 하극상이라는 죄를 씌워 목을 칩니까?”

삼일 운동으로 건립하고자 했던 것은 왕조의 복귀가 아니었다. 대한민국 공화국 건립의 기초가 삼일 운동의 정신이고 임시정부의 법통을 계승하여 현재에 이르고 있는 것이다.

고아가 되어 아홉 살부터 머슴살이를 시작해, 나팔수, 제지공장 노동자, 승려, 산포수를 하며 신분제의 가장 낮은 곳을 살아온 홍범도는 사격술로 외세를 겨눈다. 아내와 아들이 죽임을 당한 후에도 끝까지 총을 내리지 않았다.

숨어서 한두 명 저격하는 것이 아니라 게릴라전과 기동전이라는 전략을 펼쳐 전투에서 승리를 거두고 압록강을 건너 다시 국내로 진공하는 작전을 수십 회 펼쳤다.

원폭에 항복한 일본이 떠난 땅에는 미군이 주둔했고 친일파는 숙청되지 않았으며 한반도는 절단되었다. 홍범도 장군은 고려인으로 디아스포라의 삶을 살다 먼 땅에서 생을 마쳤다.

그리고 2021년 8월 15일 온기를 잃은 가벼운 유해로 돌아오셨다. 보고 싶었던 모습이 얼마간이라도 이 땅에 있었을까. 귀향을 비추는 한국 언론이 드물어 그 모습을 따로 찾아봐야했던 광복절이었다.

하느님도 임금 영웅도 우리를 구하지 못하리.

우리는 다만 우리 손으로 해방을 이루리. 자유를 누리리.

춥고 덥고 배고프고 헐벗고 고될지라도

일제 강도 무찌르고 우리나라 되찾으리. 꼭 찾으리.

간절한 의지 불굴의 용기로 싸우리. 빛나리.

끝내 끝끝내 이기리. 끝내 끝끝내 이기리.