-

-

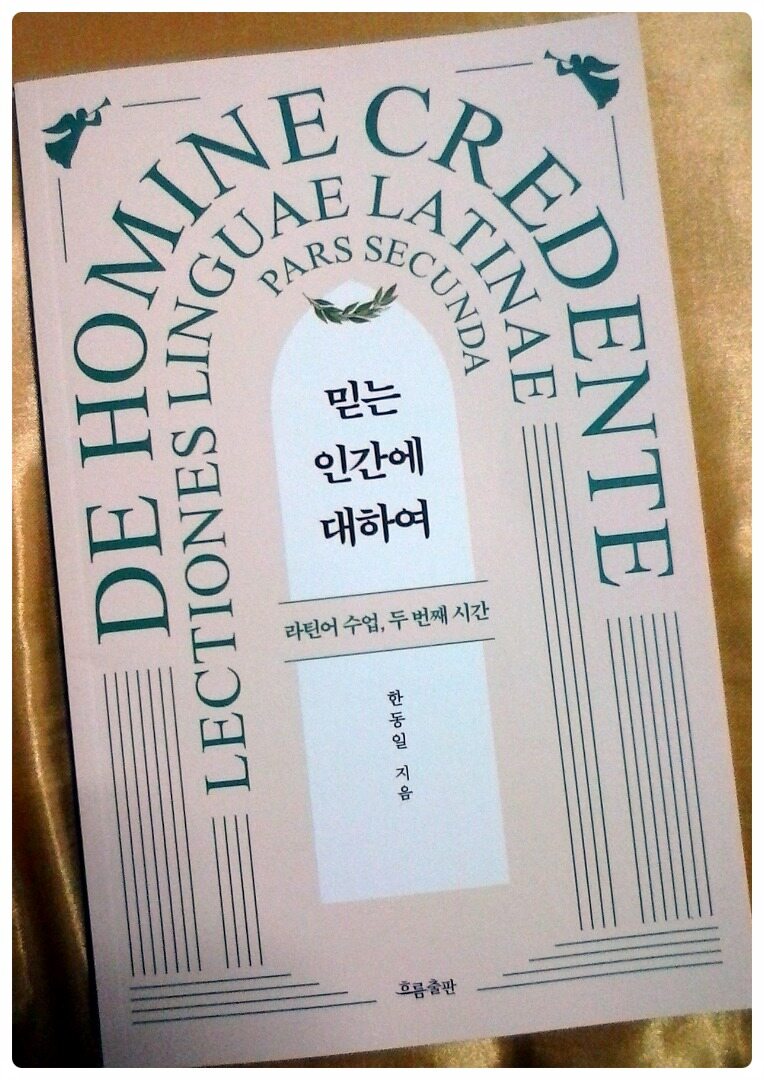

믿는 인간에 대하여 - 라틴어 수업, 두 번째 시간

한동일 지음 / 흐름출판 / 2021년 9월

평점 :

절판

한동일 교수의 책입니다. 유학 중에는 피할 수 없어 라틴어 공부를 잠시 하긴 했지만 - 그리스어보다는 쉽다는 위안 - 살면서 그것도 한국에서 라틴어 책을 읽고 강의를 막 듣고 싶고 저자의 팬이 될 줄이야. 최고로 유쾌한 뜻밖이고 우연이고 조우였습니다.

예수천국 불신지옥은 믿지 않지만, 삼위일체론을 연구하신 큰 이모부 논문도 재밌게 읽었고, 존경하는 수녀님과 추기경과 교황도 계시고, 동네가 가까웠으면 그 교회에 다녔을지 모를 무척 멋진 목사님도 내내 좋아하고, 스승처럼 여기는 불교계 승려도 계시고, 존경하는 유학자도 계시니, 어떤 의미로 저는 무척 ‘종교적인 무종교인’인지도 모르겠습니다.

“인류가 새로운 믿음을 받아들였던 건 궁극적으로 그것을 받아들였을 때 뭔가 좋은 점이 있으리라는 확신이 있었기 때문일 것입니다. 이미 무엇에든 믿음을 가지고 있는 상황에서 새로운 종교를 받아들이는 마음에는 좀 더 나은 삶에 대한 희망과 기대, 안식처에 대한 간절함이 깃들어 있었겠지요.”

한국적 특색을 지닌 종교계의 모습에 때론 충격을 받기도 하고 동의할 수 없는 주장들도 만나지만, 한동일 교수께서 하시는 이야기는 불안도 두려움도 없이 다 반갑게 듣고 싶습니다. 공감과 동의를 기대했는데, 그 이상의 놀라운 이야기들을 만나 다시 한 번 반합니다. 참 어려울 이야기를 참 쉽게 들려주십니다.

“교회는 대중이 교회와 멀어지게 된 이유에 대해 세속주의 때문이라고 말하지만, 사실은 박해와 시련 때문이 아니라 교회 스스로가 사람들을 교회로부터 멀어지게 한 경우가 훨씬 더 많았습니다. (...) 인간은 자기의 욕망을 위해서라면 신에 대해서조차 조작하기를 서슴지 않았는데, 그럼에도 불구하고 인간은 이런 모순된 상황을 신앙으로, 또 종교로 받아들이며 살아왔고 살아가고 있습니다.”

신실한 믿음만 가진 이들이 아닌 목사 혹은 신부라는 타이틀을 가진 종교인들의 지위에 관해 설명해주시면서 믿지 않는 혹은 믿지 못하는 이들이 사고하는 방식을 분석하듯 명쾌하고 친절하게 들려주십니다. 물론 진심을 담아 잘 전하고 싶으신 이야기 주제는 종교와 믿은 이들에 대해서겠지요.

“많은 사람이 자신의 종교를 밝히고 큰 성당이나 교회, 사찰을 비롯해 각자 자기가 섬기는 신에게 경배 드리는 성전을 찾아갑니다. 기도하거나, 성경이나 불경을 필사하기도 하지요. 그러나 그 같은 모습 자체가 그를 종교인으로 만드는 것은 아닙니다. (...) 태도가 그 사람을 보여줍니다. 자기의 종교적 신념이나 가르침이 드러나는 어떤 행동은 우리 사회와 이웃에 그 종교를 비추는 거울이 된다는 사실을 늘 잊지 말아야 합니다.”

무종교인들에게 아무런 불편함을 주지 않는 종교이야기라는 점에서 이 책은 최고로 강력한 전도서일 지도 모르겠습니다. <라틴어 수업>에 홀리신 분들은 언제가 되든 꼭 읽게 되실 책일 지도.

....................................................

* O vos omnes qvi transitis per viam,

attendite et videte si est dolor sicvt dolor mevs.

오, 길을 지나는 모든 사람들이여,

나의 고통과 같은 아픔이 있다면

주의를 기울여 보십시오.

이 글귀 속 ‘비데테videte’라는 말에 주목해봅니다. 이 말은 ‘보다’라는 의미의 ‘비데오video’의 명령형입니다. 이 동사에서 ‘바라봄, 직관’을 의미하는 명사, '비시오visio'가 파생하고, 이 명사는 영어의 ‘비전vision’이 됩니다. 고통 속에 있던 예수는 우리에게 보기를 권하는 것이 아니라 ‘보라’고 강하게 명령하고 있습니다.

모든 것은 ‘바라봄viso’에서 시작됩니다. 개인의 고통도, 사회의 아픔과 괴로움도 그 해결을 위한 첫 단계는 ‘보는 것’에서 시작합니다. 여기가 모든 이해의 출발점입니다. 우리는 국적, 성별, 나이, 종교를 비롯해 많은 부분에서 서로 다를 수 있지만, 인간이기에 분명히 ‘같은 아픔’을 가지고 있습니다. 우리가 주의를 기울여 바라봐야 하는 것은 ‘차이’가 아니라 ‘같음’입니다.

나아가 ‘바라봄’이 늘 타인을 향한 것이라면 타인의 단점, 잘못된 점만 쉽게 보게 되어 결국 상대를 탓하는 마음이 생깁니다. 그래서 타인을 바라보는 만큼 더 절실히 주의를 기울여 자기 자신을 바라보아야 합니다. 세상의 조화로운 질서에 관해 연구하려면, 인간은 자기 자신을 보는 것에서부터 출발해야 합니다.

진실하고 치열하게, 내면을 바라보는 눈앞에 등불을 켜서 들어야 합니다. 들추고 싶지 않은 아픔이나 불편한 양심, 혹은 잘못한 것에 대한 회한과 고통은, 자기애와 만나면 이기적인 마음으로 변하기 쉽습니다. 또한 이런 감정들은 회피에 능해 자꾸 안으로 숨어들기 때문에 스스로 자주 불을 밝혀 바라봐야만 합니다.

“질문하는 인간에게는 분명히 언젠가 어떤 형태로든 답이 온다는 것을 믿으며, ‘나는 어떠한가’라는 질문을 해봅니다.”

사실 제게는 정말 하기 어려운 일, 하기 싫은 일이 ‘나의 부족함과 실패를 마주하는 것’이었는데요. 저는 이제야 그것을 들여다볼 수 있게 되었습니다. 실패와 실수를 마주하기 위해서는 고통스럽고 괴로웠던 그 순간을 다시 떠올려야 합니다. 한없이 작게 부서지고 무너지는 자기 자신을 바라보아야 합니다.

지우고 감추려고 해도 그 기억은 결정적인 순간에 더 선명하고 또렷하게 다가와 저를 괴롭혔습니다. 무엇보다 나이가 들고 세월이 흘러도 실패했던 그 어느 한순간에 머물러 있다는 점이 고통스러웠지요. 거기에서 조금도 나아가지 못했다고 느꼈습니다. 그러니 살기 위해서라도 그 순간에서 벗어나야만 했는데, 그러려면 나의 실패와 정면으로 마주해야만 했습니다.

모든 문제 해결은 마주하기 싫은 것을 마주보는 것에서부터 시작합니다. 그렇게 보기 싫은 것을 마주해나가는 것이 삶의 여정이며 일상의 진보가 아닐까 합니다.

나이가 들어감에 따라 돌아가신 부모님과 그 연배의 세대가 존경스러울 때가 많습니다. 그들이 어떤 업적을 남겼기 때문이 아니라, 각자 ‘어떻게 주어진 삶을 살아냈을까’에 대한 경의라고 해야겠지요. 어려운 시대에 성장한 것에서부터 직장을 얻고, 결혼을 하고, 아이를 낳아 키우고, 장성한 자녀를 결혼시키고, 자신의 노년을 맞기까지, 그 어느 것 하나 쉽지 않았을 겁니다. 어디에도 어려움을 호소할 길이 없었음에도 불구하고 묵묵히 삶의 무게를 지고 걸어온 분들입니다.

어찌 보면 인간은 각자 남에게 말할 수 없는 아픔과 고통이 있다는 점에서 평등한지도 모릅니다.

“그래서 사막을 걷는 사람은 사막에 난 길을 보고 걷지 않는다고 합니다. 바람이나 비, 동물 때문에 변하는 길이 아니라 변하지 않는 밤하늘의 별자리를 보고 길을 걷습니다. 우리가 어떤 일을 할 때에 바라보는 것. 저는 그것이 아마도 사막에서 바라보는 별과 같지 않을까 합니다. 어떤 별을 바라보는가에 따라서 우리가 가는 걸음의 방향은 달라질 겁니다. 그 별은 사람마다 다를 수 있습니다. 그런데 그 길잡이가 늘 부지런히 움직이는 ‘사람’일 수도 있지 않을까요? 지켜야 할 누군가, 사랑하는 누군가, 존경하는 누군가를 바라보며 인생의 방향을 찾아가기도 하니까요.”