-

-

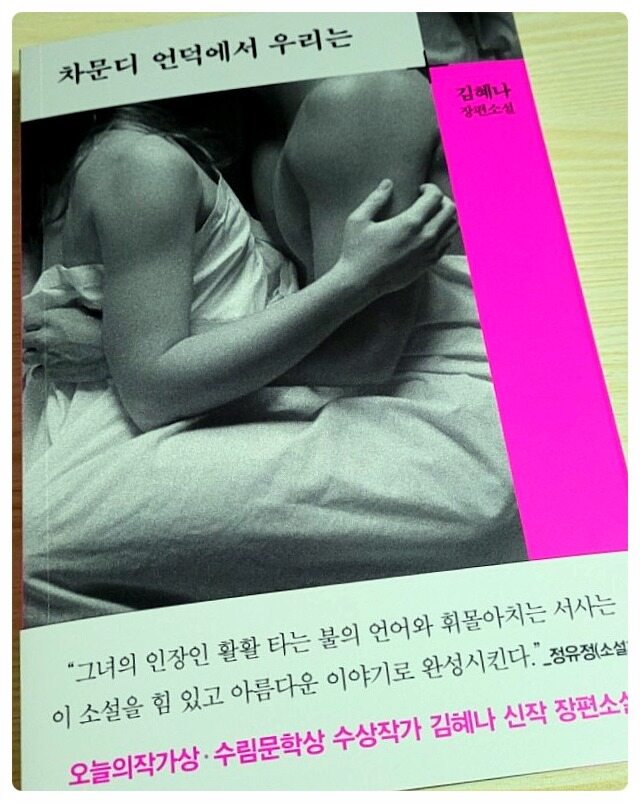

차문디 언덕에서 우리는

김혜나 지음 / 은행나무 / 2021년 8월

평점 :

김혜나 작가의 작품을 처음 읽는다. 설레기도 하고 어색하기도 한 시간이 조금 필요하다. 표지와 책 소개를 조금 들어서 편하게 읽을 수 있는 작품이 아닌가 지레짐작한 면도 있었다. 여성과 남성, 사랑, 편지, 난치병. 어떤 면에서는 지극한 이성애 작품을 책이든 영화든 자주 접하지 않아서 그 정서가 쉽지 않을 수도 있는데, 솔직히 만만히 여겼다.

주인공 메이가 심각한 폭식증과 거식증을 보인다는 점에서 짐작보다 깊고 어두운 사연이 있을 듯했다. 미칠 듯 죽도록 사랑하는 상대는 요한인데 - 이름이 무섭다 - 난치병을 앓고 있고 의사가 예상한 수명을 넘어 살고 있다. 작곡가이자 기독교인인자 끔찍한 수위의 언어폭력을 구사한다.

선천적 장애를 그 따위로 사는 이유로 삼는다면, 동종 장애를 가진 이들과 환자들에 대한 모독으로 느껴진다. 한편으로는 가장 일반적인 인간의 모습에 합치되는 면을 가지고 있다는 생각도 한다. 언제나 선과 악 사이에서 옳고 그름 사이에서 혼란을 겪는 우리 모두.

“먼저 이 길을 가본 사람이라면 나에게 좀 말해줄 수 있는 거잖아. 이것은 이렇고 저것은 저렇다고, 해답을 가르쳐줄 수 있잖아. 나를 여기서 건져올려줄 수 있잖아. 그러나 삶은 결코 그렇지 않지. 삶은 언제나 해답이 없어. 그래서 나는 더욱더 그 답을 갈구해. 해답을 찾기 위해 요가를 하고, 해답을 찾기 위해 책을 읽고, 해답을 찾기 위해 스승을 찾아가지... 그러나 아무도 내 질문에 대답해주지 않아. (...) 때로는 그것이 더 용서가 안 돼.”

메이가 편지를 주는 상대는 따로 있다. 유부남, 여행작가. 이 남자에 대한 메이의 집착도 병적이다. 쓰다 보니 메이가 문제인가. 이 또한 식상할 만큼 일반적인 행태일 뿐. 눈이 멀어 가능성도 없는 상대에게 사랑을 느끼고 집착하고 분노하고. 나는 죽자 살자 하는 걸 못해봐서 내내 ‘유죄’로 산다. (feat. <지금 사랑하지 않는 자 모두 유죄> 노희경 )

“욕망을 스스로 이루지도 못하고 내려놓지도 못한 채 홀로 고통스러워하는 미궁 속에 갇혀 있는 거야. 나도 알아, 이것 또한 내가 만든 미궁이라는 것을, 누구도 나를 이곳으로 밀어넣지 않았다는 것을, 모든 문제와 해답이 다 내 안에 있다는 것을 나도 알아. (...) 그래서 나는 더 절망하게 돼...나 스스로에게,”

메이가 하는 요가 수련이 별 도움이 안 된다고 꾸준히 얘기하는 부분이 좋았다. 한 때 영적 체험, 자신을 발견하는 길은 인도 배낭여행이 정답인 것처럼 참 많이도 떠났다. 뭘 보고 싶은 걸까, 궁금하고 의심했다. 인도는 이미 핵무기를 보유한 기술 강국이고 실리콘 밸리의 1/3은 인도과학자들이고 빈부격차가 끔찍하고 신분제가 살인적인 혼돈의 나라였다. 이 책에서도 인도 신분제에 대한 내용은 그야말로 경악을 거듭하게 된다.

나는 이 작품에서 호감을 느끼는 인물을 찾지 못했다. 그럼에도 감정적으로 반응하며 읽을 수 있었던 것은 메이가 편지를 써서 삶을 들려주기 때문이었다. 한 차례 걸러진 이야기들은 동의하기가 좀 더 편하다. 그래서 사는 모양새가 안타깝고 화도 나고 나중엔 애틋하기도 했다.

“자신을 아는 사람이 하나도 없는 어딘가로 가면 그곳에서만큼은 자신이 아닌 다른 사람으로 살 수 있을 줄 알았다. (...) 그냥 '나'만 아니면, 지금의 내 모습만 아니면 충분하다고 생각했다. (...) 그러나 막상 인도에 와서 생활해나가며 메이는 진짜 현실을 깨달았다. 나는 어디로도 도망칠 수 없구나. 나는 결코 다른 사람으로 살 수 없구나.”

요가 수련으로 자신에게 집중한 결과 자신에게 상처를 준 이들을 죽이고 싶다는 살의가 도사리고 있다는 것을 아는 것이 나는 제대로 된 효과라고 본다. 직시. 마주하기. 지켜보는 것과 행동하는 것은 완전히 다른 문제이다. 우리는 생각만으로 아무도 처벌하지 않는다.

“나는 왜 요가를 수련할수록 남들과 나를 더 많이 비교하고, 남들을 질투하고, 내 안의 분노와 집착과 절망을 억누를 수가 없는지에 대해서 선생님에게 질문한 적이 있었어. 그 대답은 언제나 한결같았지. 계속 수련해봐.”

저자가 실제로 인도에서 직접 요가 수련을 하면서 소설을 썼다는 점이고, 오래 수련을 했다고 한다. 메이의 목소리로 이런 문장이 등장하는 것도 재밌다.

“요가도 결국 남들이 정해놓은 방향을 따라서 살아가는 하나의 방식에 불과해.”

표지, 한 여자, 두 남자, 난치병, 이 모든 설정은 의도적으로 엉뚱한 짐작을 하게 만드는 작가의 장난처럼 느낀다. 달콤하고 두근거리는 연애도 대단한 성애도 없다. 어렵고 쓸쓸한 질문만 한 가득 남는다. 엄청난 반전이다!

“어떤 게 진짜 지금 이 순간을 사는 건지 모르겠어.”