-

-

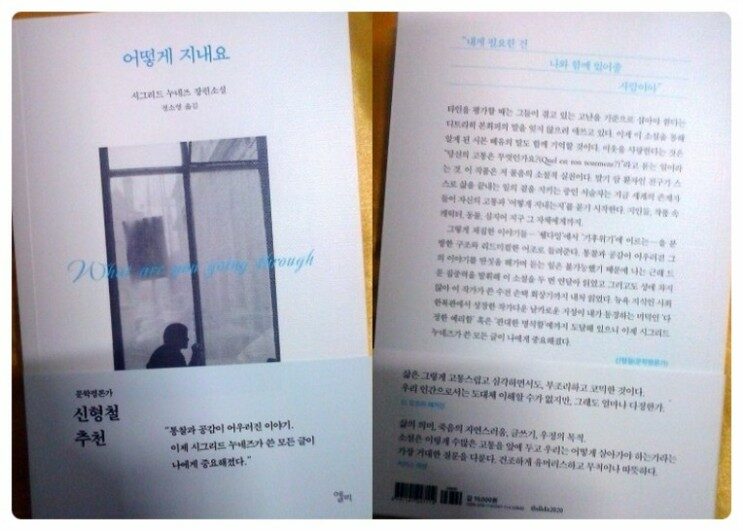

어떻게 지내요

시그리드 누네즈 지음, 정소영 옮김 / 엘리 / 2021년 8월

평점 :

이웃을 오롯이 사랑한다는 것은

그저 “어떻게 지내요?”하고 물을 수 있다는 뜻이다.

- 시몬 베유 -

혹은

이웃을 사랑한다는 것은

“당신의 고통은 무엇인가요?(Quel est ton tourment?)”라고 묻는 일

그러고 보니 나는 “잘 지냈어요? 잘 지내요?”라고 묻지 않는다. 누가 내게 그렇게 물으면 뭐라 대답해야할지 쉽지 않다는 생각을 한 뒤로, 상대도 대답하기 무척 곤란할 거란 생각을 했기 때문이다.

‘잘’을 빼곤 ‘어떻게’를 넣으면 좀 더 여유롭고 느긋한 질문이 된다. 무척 다정한 눈빛으로 세상의 존재들에 관심을 기울이던 철학자이자 보부아르와 더불어 20세기 사상을 현장과 연계해서 다듬은 시몬 베유Simone Weil를 여기서 다시 만나 반갑고 그립다.

“너무 화가 나서 눈에 보이는 건 다 때려 부수고 싶은 심정이야. (...) 이 모든 고문을 사서 겪는 일은 절대 하지 말았어야 했어. (...) 헛된 희망에 절대 넘어가지 말았어야 했는데. (...) 내게 시간이 얼마나 남았냐고? (...) 아마 그렇게 오래 살지도 못할 거야.”

<어떻게 살 것인가>가 사는 내내 사람들을 괴롭히는 질문이라면, 어떻게 죽어야 할까, 는 질문으로 삼은 이들이 있고 그렇지 않은 이들도 있는 선택지와 같다.

환자들을 모욕하려는 의도는 없지만 나는 돌연사보다 병사를 아주 조금 선호한다. 걱정이 많은 성격 탓에 죽기 전에 정리하고 준비하고 뭔가 할 일을 해놓아야 한다는 강박 때문일 것이다.

물론 의무와 책임을 다하다 죽겠다, 그런 고상한 생각만 있는 것이 아니라, 얼른 할 일을 해치우고 <제일 좋아하는...> 이런 컬렉션을 마지막까지 지극하게 망설임 없이 누리다 죽고 싶다는 철저하게 쾌락주의적인 이유도 강하다. 더 이상 하고 싶지 않은 무엇도 하지 않아도 되는 그런 삶이라니!

단 한 가지 걱정은 예산을 적절하게 분배해서 죽기 전에 빈털터리가 되는 당혹스런 입장은 되지 않아야 한다는 것이 유일하게 남은 염려이다.

“잘 죽기. 그게 무슨 뜻인지는 다들 알아. 고통 없이, 아니면 적어도 극심한 고통으로 몸부림치지 않는 것. 침착하게 약간의 품위를 지키며 가는 거지. 깔끔하고 산뜻하게. 하지만 그런 일이 자주 일어나나? 사실 자주 있지 않아. 왜 그럴까? 그게 왜 그렇게 무리한 요구일까?”

책 속 ‘친구’는 시한부 판정을 받고 안락사를 위한 약도 준비해두고 마지막 여행을 떠나며 오랜 친구에게 동행을 부탁한다. 여행에 관련해서 도움을 달라는 것도 조력살인을 원하는 것도 아닌 완전한 혼자가 아닌 옆방에 있어줄 사람을 필요로 한다.

가벼운 부탁처럼도 들리고 무겁게도 들린다. 여행은 늘 더구나 마지막 여행은 반드시 자신이라는 존재와 전면적으로 만나게 되는 시간이고 경험일 것이다. 옆에 있는 사람은 무얼 하면 좋을까. 이해? 연민? 혹은 공감?

이야기라도 현실이라도 죽어가는 것은 단 한 명의 친구뿐만이 아닌 세상이다. 한 개인의 죽음에서 지구 전체의 죽음까지 암울한 세상을 다 담았으면서도 뉴욕의 지성인이라는 저자는 왜 이리 다정한가.