-

-

호모 파버 ㅣ 을유세계문학전집 113

막스 프리슈 지음, 정미경 옮김 / 을유문화사 / 2021년 7월

평점 :

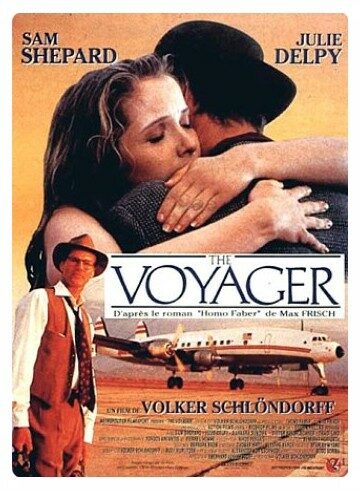

1992년 개봉작인데 이제 알게 되었다. 원작 책을 먼저 읽고 싶었기 때문에 아직 감상 전이다.

영화 원작의 제목이 <호모 파버>faber*이고 유네스코에서 ‘개발도상국에 대한 기술 원조’ 업무를 담당하는‘’엔지니어인 주인공 이름 역시 발터 파버faber인 것은 당연히 우연이 아니다.

* 철학자 앙리 베르그송Henri Bergson은 도구를 사용함으로써 환경을 개척하는 인간을 호모 파버Homo Faber라 일컬었다.

1957년에 기술문명과 과학에 대한 비판이라니, 현재에서 돌아본 그 시절에 대한 평가에 의아하기도 하지만 언제나 예민하게 결과적인 문제들을 예견할 수 있는 이들은 존재하고 작가라면 이상할 것도 없다.

테크놀로지와 근대과학에 기반을 둔 문명에 필연적으로 야기될 환경 문제 역시 1970년에 이미 제기되었다는 것을 기억하면 더구나. 오히려 이성주의와 합리주의가 가진 결함을 목격하고 이해하는 후대로 이 책을 이제야 만난 일이 다행이라 여긴다.

주인공의 기능적인faber 면들을 아무렇지 않은 일상의 묘사처럼 담은 문장들이 도입부터 내내 눈에 띈다. 숫자와 확률이 등장하고, 고립된 개인주의적이고 건조하고 피로하다.

“나를 예민하게 한 건 바로, 정지해 있는 비행기 엔진이 공회전하며 덜덜거리는 진동이었다.” “한 단계씩 가속치를 올리며 굉음을 내는 엔진 때문에 이름을 듣는 둥 마는 둥 했다.” “녹색 점멸등마저 짧은 순간 안개 속으로 사라졌다. 마치 장님이 된 기분이었다.” “면도를 한 뒤 전보다 더 자유롭고 안정된 기분을 느끼며 - 난 면도하지 않은 상태가 정말이지 싫다.”

‘장님’이란 표현이 인상적이다. 신체의 연장으로서 기계를 인지하는 세계관이 선명하게 드러나는 문장이다. 발터는 사람이 지겹고 대화를 나누고 싶지도 않다. 시선은 기계에서 발하는 신호에 고정되어 있고 창 밖 풍경 역시 기계 장치에 대한 묘사로 이어진다. 엔진 고장으로 비상 착륙을 할 때까지의 상황을 철저히 기계적으로 보도하듯 전하는 묘사에 살짝 숨이 막혔다.

“난 숙명이나 운명 따위를 믿지 않는다. 엔지니어로서 난 개연성의 방정식으로 예측하는 데 익숙하다. (...) 모든 일이 그리된 게 우연 이상이었음은 이론의 여지가 없다. (...) 하지만 그렇다고 숙명이란 말인가? 개연성 없는 일을 경험 가능한 사실로 간주하느라고 신비주의 따위가 필요하지는 않다. 수학이면 충분하다.”

호감이 가는 인물이나 흥미로운 서사에 끌리는 것도 아니지만 멈추기 싫은 기분으로 계속 읽는다. 문장이 짧고 깔끔해서 지치지 않고 한 문단씩 읽어 삼키며 달리는 기분이다.

쉽지 않은 대작이라는 명성을 듣고 읽기 전부터 엄청 긴장해서 이런 말을 하게 될 줄 몰랐는데 무척 재미있다. 아직 모를 뿐 인과를 설명할 수 없는 괴이한 일은 없다고 믿는 내 취향에 잘 맞는다.

한편으로는 주인공의 성향과는 다소 어울리지 않아 보이는 수많은 여행 장소들이 갑작스럽기도 하다. 익숙하지 않은 장소들이 끼어들 때마다 상상이 가능할 정도의 정보가 필요한 나는 일일이 찾아 보느라 읽는 속도가 느려진다.

과학과 합리성이 체화된 인물이 그 두 가지 모두가 부재한 신화와 운명의 장소에 도착했을 때는 장엄한 공간의 대비가 드라마의 클라이막스처럼 격렬한 갈등과 혼란으로 분출되리란 기대가 무척 컸다. 어쩌면 내가 모르는 모든 장소의 의미는 발터의 내면을 상징하는 섬세한 활용인지도 모르겠다.

나는 계획한 일정에 누구든 무엇이든 느닷없이 끼어드는 것을 무척 싫어한다. 그래서 삶에 끼어든 혼란과 과거와 만남에 대해 발터가 느끼는 혼란을 짐작하고도 남음이다. 불편하고 불쾌한 내 일상의 균열과는 비교도 안 되는 일이기도 하다. 존재하는 줄도 몰랐던 딸과 만나게 된다. 당연히 감동과 눈물의 재회는 없다.

스스로를 잘 훈련시켜 정돈되고 오류 없이 살아가려는 발터에게는 그 대가로 결여된 것이 있다. 내게는 결여보단 거래의 결과라 보이지만 인간 사회가 기대하는 것은 잘못을 저지르지 않는 인간이 아니라 선의를 베푸는 인간이다. 법을 어기지 않으면 벌을 받지 않지만 칭찬도 감사도 받을 수 없다.

시각 기능이 무척 중요하고, 자기실현까지는 아니더라도 일이 무척 중요한 수단인 독자로서의 나는 남성이라는 것을 빼면 발터와 별반 다를 게 없어서인지, 그에 대해 내가 느끼고 구축한 감정은 선명하다. 이해한다는 기분이 들어서인지 그가 “(...) 모르겠다, 흔들린다, 분노한다, 울었다”라고 할 때에도 새삼스럽게 판단하고 싶지 않았다.

물론 발터처럼 일에 자부심이 크다거나, 남성성을 찬미하거나, 인간의 기술문명이 자연을 극복하고 정복하기 위한 수단이라 믿지 않는다. 하나의 세계관에 큰 의미와 가치를 두어 다른 문명을 비교하거나 시혜적인 입장을 견지하지도 않는다.

다른 독자들은 그를 어떻게 여길지 무척 궁금해진다. 그가 지닌 결점으로 인해 경멸할까, 아님 동정할까. 혹은 공감할까.

완독 후 가장 부러워한 것은 그가 50세에 여행을 하며 새로운 출발을 맞이한 것이다. 어느새 틈만 나면 가능한 삶을 잘 정리할 생각을 하는 50세 이전의 독자로서 불쑥 무모한 상상을 하게 만드는 무척 부러운 기회이다.