-

-

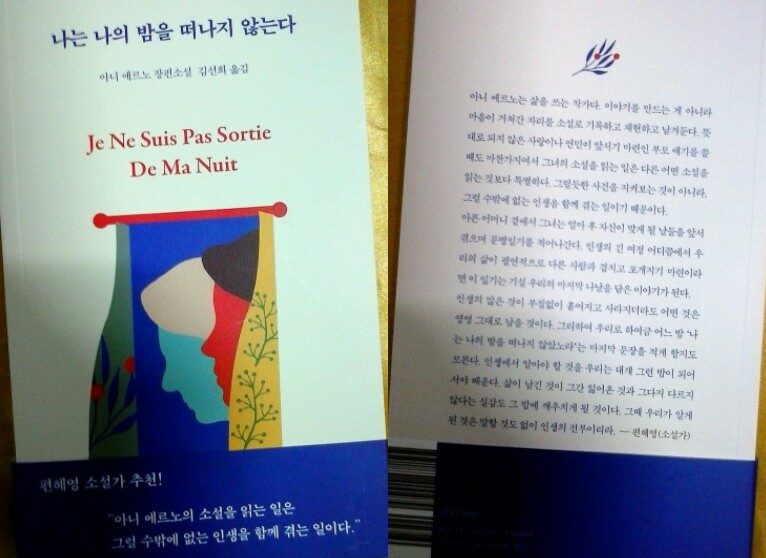

나는 나의 밤을 떠나지 않는다 ㅣ 프랑스 여성작가 소설 1

아니 에르노 지음, 김선희 옮김 / 열림원 / 2021년 7월

평점 :

읽기도 쉽지 않는 힘든 소재이다. 아니 에르노가 실제로 치매가 걸린 어머니를 돌보며 느낀 것들을 적은 문병일기이다. 사랑과 용서와 이해보다는 죄책감과 공포와 좌절감이 가득하다. 이별도 미래의 자신을 투영하는 일도 모두 두렵기만 한 것이다. 무척 좋아하는 편해영 작가의 추천사는 더 아프다. “아니 에르노의 소설을 읽는 일은 특별하다. (...) 그럴 수밖에 없는 인생을 함께 겪는 일이기 때문이다.”

지극히 현실적이고 남들 얘기라 할 수도 없고 노년이 되기 전에 내게 발병할 수도 있는 병이라, 전에도 언급한 바 있지만 나는 암보다 치매가 더 무섭다. 내가 마스크 속에 땀이 다한증처럼 흘러 내려도 뭔가 운동을 하고 있다면 9할은 치매에 대한 두려움이 자리하고 있다.

“나는 두 손으로 내 귀를 틀어막았다. 나는 연극을 보고 있는 것이 아니다. 혼자서 중얼거리고 있는 사람은 바로 나의 어머니다.”

“어머니의 턱은 축 늘어져 있고 입은 항상 벌리고 있다. 나는 이렇게까지 크게 죄책감을 느껴본 적이 없었다. 어머니를 이 지경으로 몰아넣은 사람이 바로 나인 것만 같다.”

“내가 어머니에게 드릴 수 있는 사랑이란 이 이상 더는 충족시켜드릴 수 없는 한계에 달한 사랑이었다. 어머니가 돌아가시느니 미쳐서라도 살아 있기를 바랐다.”

친구와 지인의 부모님들, 주변 어르신들의 발병 소식을 듣는다. 한 달 전에도 가족들이 모여 함께 했는데 발병하시곤 막내인 자신을 가장 먼저 잊으셨다고, 살아서 하는 끔찍한 이별이 치매라고 하던 친구의 말은 귀를 떠나지 않는다. 아니 에르노의 어머니처럼 세상의 어머니들은 내내 배려를 하다하다 지치셨나 싶다. 그래서 치매의 시간을 사시는 동안에는 자기 욕구만 알고 표현하는 시간을 갖나 보다 싶다.

“제 정신이 아닌 어머니처럼 나 역시 광기 어린 시선으로 어머니를 쳐다보고 있는 장면이 자꾸만 연상되었다. 나는 소리 내어 엉엉 울고 싶은 마음이 간절했지만 차마 울음을 터뜨릴 수가 없었다.”

“내가 떠나려 하자 어머니는 가버린다구? 하며 깜짝 놀라 어리둥절한 표정으로 나를 바라보았다. 이제는 모든 것이 뒤바뀌었다. 어머니가 나의 어린 딸이 된 것이다. 하지만 나는 그녀의 어머니가 될 수 없다.”

“어머니가 “아니!”하고 외치는 소리가 들렸다. 어머니가 내 이름을 부르지 않은 지도 일 년이 훨씬 넘었다. 이 소리를 듣는 즉시 나의 모든 감각이 마비된 채 텅 비어버리는 것만 같았다. (...) 어머니는 나를 쳐다보며 “나도 같이 데리고 가!”한다. (...) 난 어찌할 바를 몰라 죽고만 싶다. 나는 그럴 순 없다고, 지금은 모셔갈 수가 없다고 설명했다.

내 부모의 부모 노릇이란 어색함을 넘은 황망한 일일 것이다. 나는 부모님을 모시고 정기적으로 병원에 가서 보호자 역할을 하는 것도 문득 문득 현실감이 휘발되곤 한다. 언제 이렇게 약해지셨을까, 염려와 근심을 담아 부모님을 쳐다보게 되는 일은 언제 이렇게 자연스러워 졌을까, 감쪽같이 속아 다른 인생을 사는 것도 같다.

“어린 시절엔 실제로 수많은 축제들이 미래라는 이름으로 우리를 기다리고 있었지만 이곳의 축제는 인생의 뒤안길에서 꾸며지는 허상의 축제일 뿐, 이제 다시는 진짜 축제의 날을 맞이할 수는 없을 것이다.”

내 깜냥과는 달리 참 잘 하시는 의젓한 어른 자식으로 살아가시는 분들도 많으실 거라 짐작한다. 보호자 노릇이 아니라 치매와 더불어 사시는 부모를 여전히 사랑하며 돌보는 일을 해내시는 분들이. 바로 어제 사진으로 만난 간호사*가 떠오른다. 나는 얼마나 더 살아야 흉내라도 따라 해보는 사람이 될 수 있는 걸까 싶었다. 일단 화투부터 배워둬야 하나, 평생 화투 모르시던 부모님도 억지로(?) 가르쳐 드려야 하나.

출처: @hani.pic. 간호협회 제공

* 삼육서울병원 간호사 이수련 씨

“어머니는 갈수록 나를 미워할 것이다. (...) 나는 장차 엄청난 죄책감을 느끼게 될 것이다. 죄책감을 간직한 채 살아간다는 건 생명이 멈추어버린 것과 다를 바가 없다. 나의 삶이 고통과 죄책감으로 소멸되는 이치와 같은 것이다. ‘어머니’는 곧 ‘나’임을 실감한다.”

문병일기지만 충분히 소설화되었을 거란 짐작했던 것이 무람하다. 묘사도 서사도 감성도 지나치게 생생해서 실물성에 놀라고 현재성에 무서웠다. 저자인 아니 에르노가 두려움을 견디며 세상에 내놓은 글을 심장을 덜컥거리며 읽었다.

후회 없는 마지막 날의 이야기가 담담하게 느껴져서 몹시 슬펐다. 누구를 향한 것인지 모를 눈물이 차오른다. ‘어머니의 치매’를 다룬 이 이야기는 저항도 없이 국경을 넘어 나의 현실에 안착했다. 겁에 질린 독자에게도 작가가 전하는 위로와 연대의 말들이 들려서 앓아 눕지 않고 견딜 것이다.