-

-

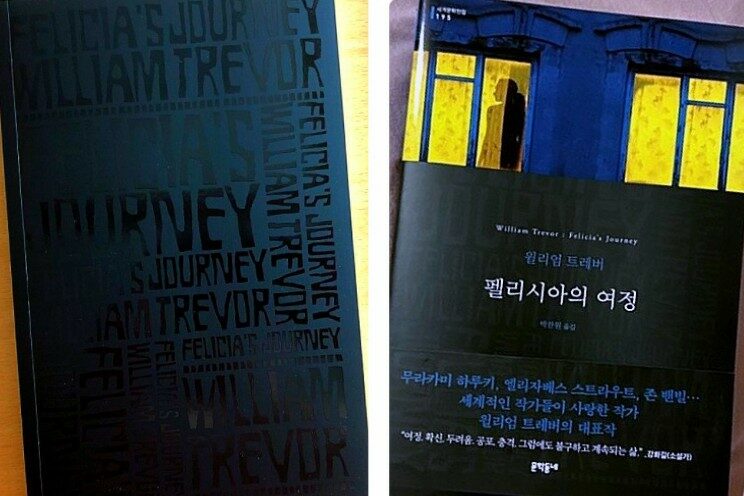

펠리시아의 여정 ㅣ 문학동네 세계문학전집 195

윌리엄 트레버 지음, 박찬원 옮김 / 문학동네 / 2021년 5월

평점 :

“출발시간이 한참 남았는데 기차가 들어온다, 펠리시아는 그 기차가 맞는지 확인하고, 여정이 시작되자 다시 잠든다.”

저자가 의도하지 않았을 지도 모를 이 위안이 좋았다. 출발 시간 한참 전에 기차가 들어와서 의식하지 못하고 참던 숨을 내쉬었고 무언가를 쥐어뜯고 싶은 신경증을 가라앉혔다. 가족들과 함께 한 빼앗기는 것이 당연한 삶은 자리를 잘못 잡은 식물처럼 느껴졌다. 겨우 줄기 하나 뽑아 올리고 꽃도 피우지 못한, 비실거리다 누군가에게 쥐어뜯길 지도 모를. 펠리시아의 여정과 독서가 이제 시작되었다.

“여자아이들은 엉망진창이 된 삶에서 도망치기 위해서, 혹은 그냥 뭔가 다른 것을 원해서 길을 떠난다. (...) 대도시나 여자를 사고파는 일이 있을 만한 큰 동네에서는 랜드로버나 폭스바겐, 도요타의 차문이 열리며 아이들을 태운다. (...) 한동안은 실종으로 처리되지만 나중에는 새로운 정체성을 갖게 된다. 밑바닥 인생, 이제 그들은 그렇게 불린다.”

너바나의 ‘Smells Like Teen Spirit’이 배경에 흐르고 어린 여자아이들이 두 눈 가득 두려움을 담고 수술대 위로 오르던 끔찍한 장면이 등장하는 영화가 떠올랐다. 과거에도 현재에도 작품 속에도 현실에도 여자아이들 인신매매와 각종 착취는 진행 중이다.

힐디치라는 인물에 즉각적인 공포를 느꼈고 나중에도 기이함이 가신 두려움이 남았다. 폭풍과 같은 독서의 시간이 지나고 나면 실체적 통증이 느껴지곤 했다. 에두르는 것 없이 무심한 삶의 조건들처럼 선명하게 들려주는 문장들 속 저자의 필력과 문학의 힘이 종종 낯설고 모두 설득 되었다.

대단한 악을 현실에서 구현하는 이들은 디자인대로 퍼즐을 맞추고 완성된 그림을 그리며 살아 온 많이 배우고 많이 가진 이들이었다. 그리고 거대한 악에 세상이 비명을 토하고 피투성이가 될 때에도 선을 행하는 이들은 평범한 이들이다. 세상이 망가지지 않은 이유이자 늘 할 수 있는 선을 묵묵히 하며 살아왔을 이들에게 스포트라이트가 비추는 순간은 거대한 악에 균열이 생긴 한 순간에 지나지 않는다. 344페이지의 서사 중에 마지막 서너 페이지가 ‘부랑자의 이를 치료하는 치과의사며 노숙인들에게 수프를 나눠주는 여성들’인 것처럼.

새롭지도 신기하지도 않은 누군가의 일상처럼도 느껴지는 서사를 펼쳐서 저자는 독자들에게 안전한 거리의 관찰자로서 우리가 담지한 잔인성과 이기적인 본질을 본 느낌이 어떤지 차분히 묻는 듯하다. 내 내면의 풍경을 고스란히 대답하기가 부끄럽고 입 밖에 내기가 두렵다. 매일의 일상에서 나는 누군가를 끊임없이 삶의 경계로 밀어내며 내 자리에 머물려 애쓰지 않았을까. 내 일상에 작은 떨림이 있을 때 그들의 일상은 굉음을 내며 주저앉기도 했을지 모른다.

“그녀는 이제 예전의 자신이 아님을 안다. (...) 한때 그녀의 것이던 순수함은 시간이 흐르며 이제 어리석음이 되었지만 여전히 그녀에게 남아 있고, 상실을 경험한 예전의 그녀는 지금의 자신으로 이끈 사람이기에 소중하다. 나에게는 나밖에 없다. 소중한 것은 무엇.”

통곡과 같은 사연, 틈새에 담긴 유머, 사람을 오래 지켜본 깊은 위로의 마음. 긴장과 불안과 두렵기까지 하던 스릴러로서의 서사. 서서히 그리고 완전히 뒤집는 반전은 충격적인 찬탄을 느끼게 한다. 알던 이들의 안타까운 근황을 들은 것처럼 먹먹한 마음이다. 간절한 희망도 굳건한 의지에도 관심을 보이지 않은 채 배당되고 중첩되는 삶의 조건들에는 여지도 온기도 없다. 원치 않는 삶을 살라는 운명을 받아들이는 이들은 문학 속에서 불멸의 명성을 얻기도 하지만, 힐디치와 펠리시아가 원한 것들이 극히 평범해서 안타깝고 먹먹하다. 원하는 만큼 햇볕을 쬐기를.