-

-

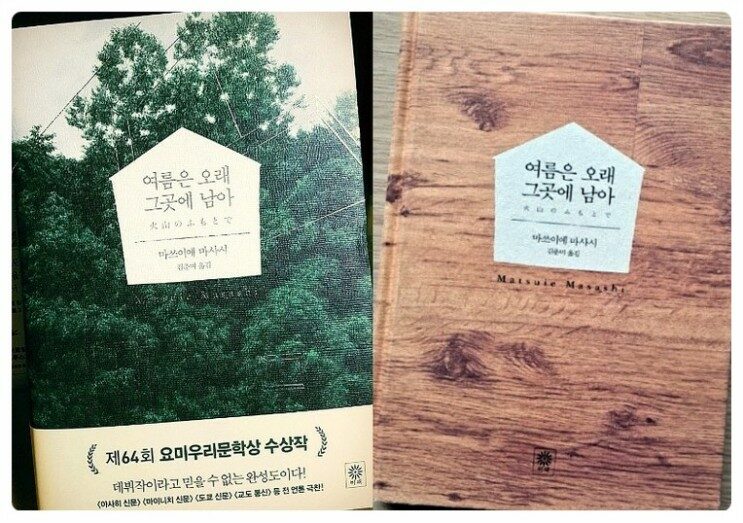

여름은 오래 그곳에 남아 ㅣ 블랙 앤 화이트 시리즈 72

마쓰이에 마사시 지음, 김춘미 옮김 / 비채 / 2016년 8월

평점 :

건축에 대해 잘 알 기회도 없었지만 정말 아는 게 없구나 싶은 초반 내용, 용어들을 일일이 찾다간 언제 읽을까 싶어 그냥 읽어 본다.

건축 상식이야 포기가 금방 되었는데, 건축물들을 전혀 모른 채 읽으려니……. 인터넷에 사진들 올려 주신 모든 분들에게 감사드립니다.

“밖에 남기고 온 것은 죽은 자이고, 밤의 어둠에 사는 그 무엇인가이고, 비, 바람, 번개, 달, 별, 즉 자연이야. 인간한테 안과 밖이라는 개념이 태어난 것은, 자의식 같은 것이 태어나 내면이 자라게 된 것은 자기들 손으로 집을 만들게 된 영향이 컸다고 생각해.”

이런 얘기부터 풀면 읽기 힘든 책인가 하실 텐데, 전혀! 사실 아무 것도 쓰기 싫고 내내 책만 읽고 싶다.

묵독하다 소리 내어 읽기도 하고, 책 속으로 빠져드는 신비체험이 아주 쉬운 책이다. 문장 따라 홀홀 여행 다니는 설레는 느낌이 자연스럽고 강렬하다.

“모든 유리창이 열리고 공기가 흐르기 시작한다. 여름 별장이 천천히 호흡을 되찾아간다.”

“그 밝음은, 방의 어두운 곳에 놓인 과일바구니 속에서 어쩌다 석양빛을 받고 혼자 빛나는 오렌지 같았다.”

역시 강철북클럽 클럽장님은 진실만 말하신다. 이런 즐거운 경험은 말씀대로 번역이 훌륭하고 멋지기 때문이다.

“도서관이 조용한 것은 사람들이 약속을 지키기 때문이 아니고, 사람이 고독하게 있을 수 있는 장소이기 때문이라면.”

“책을 읽고 있는 동안은 평소에 속한 사회나 가족과 떨어져서 책의 세계에 들어가지. 그러니까 책을 읽는 것은 고독하면서 고독하지 않는 거야. 아이가 그것을 스스로 발견한다면 살아가는 데 하나의 의지처가 되겠지.”

관련 사진들 찾아 두고, 등장하는 음악들도 찾아 들으며, 이것들이 없어도 부족하지도 않은 멋진 문장들 따라 다니면 된다. 그러다 보면,

이 동네에 가고 싶다.

이 동네에서 새벽에 숲길 산책을 하고 싶다.

이 동네 건축물들 구경하고 싶다.

여행 가고 싶다. 덴장!

이런 울분에 싸인 욕이, 억울함이, 안타까움이 흘러넘치고, 보통의 지루하고 무덥던 지난 여름들이 무척 소중했다는 것을 절감하게 되어 더 힘들고 서러워지고,

초록색 안개 냄새가 맡고 싶어지고, 정말 아사마산에서는 신나게 바람이 불어 들어오는 듯하고, 그 바람에 풀과 잎사귀들 냄새도 실려 오는 듯하고.

올 봄에도 삼색 제비꽃을 보았나, 어치새가 어떻게 울더라, 내가 경험한 삶의 묘사들이 왜 이리 빈약할까 속상하기도 하고,

동시에 묘사의 향연에 어느새 오감이 만족해서 스토리를 잊게 되고, 다시 정신 차리고 읽어 보려 하면 인물들이 헷갈리고 기억이 안 나서, 언제부터 이러는 거냐 분통을 터트리며 등장인물들을 모조리 정리해서 옆에 붙여 두고 읽어야하고,

그리운 집에 대해 그립게 읽고, 부동산 관련 논단을 갑갑한 마음으로 읽고, 건축가와 건축 이야기를 만나 다시 마음이 뭉클해진다. 계획도 의도도 의지도 아닌데 이런 독서의 흐름은... 좋구나...

“내가 건축가로서의 걸음을 시작한 이 건물은 그 이전의 긴 중개축 역사를 포함하여 선생님과 그 주변 수많은 사람들의 기억과 함께 여기까지 생명을 이어온 것이다. 오랫동안 잠든 채였지만 각인된 것은 상실되지 않았다. 숨이 끊어진 것도 아니다.”

“이 여름 별장은 다시 한 번 자네가 새롭게 만들면 돼. 탁해져서 움직이지 않게 된 현실에 숨결을 불어넣으면 되네. 건축은 예술이 아니야. 현실 그 자체지.”

요란하게 살다 지치면, 다시 처음처럼, 장식이 없는, 꾸밈이 없는, 과장이 없는, 소박하고 단아하고 단단하고 본질적인 고유한 정신과 삶과 사람이 잘 보이게 된다. 이 책의 건축가 무라이 슌스케도 그러하다.

“그 자리에서 자기 생각을 어떻게 전달할 수 있는가는 평상시 어떻게 해왔느냐의 연장선상에 있어. 여차하면 저력을 발휘할 생각으로 있어도 평상시 그렇게 하고 있지 않았으면 갑자기 할 수 있는 게 아니야.”

중요하게 생각하고 연구하는 것은 건축가로서의 ‘나’ ‘내 작품’ ‘내 명성’ 이 아니다. 오직 ‘어떤 집이 집주인에게 영혼의 안식과 육체적 평안을 줄 수 있는지를’ 고민한다.

오로지 평범한 말들로 의식주 중 ‘주’, 집을 만드는 건축은 삶과 직결되었다는 것을 설득해낸다.

제 살 집도 지어본 적 없고, 옷도 만들어 본 적 없고, 간단한 요리나 겨우 해 먹고 산 삶이 헛것인 듯 아득해진다. 나에게 집이란 무엇인가...

이제는 없어졌지만... 지금은 없지만... 여름을 보낼 수 있는 선택지가 있다면, 나는 어디로 가고 싶은가...

“인간의 내면 같은 것은 나중에 생긴 것으로 아직 그다지 단단한 건축물은 아니라는 증거일 거야. 집 안에서만 계속 살 수 있을 만큼 인간의 내면은 튼튼하지 못해. 마음을 좌우하는 걸 자기 내부에서가 아니라 바깥에서 찾고 싶다, 내맡기고 싶다고 생각할 때가 있는 것은 그런 것이 아닐까?”