-

-

땅의 예찬 - 정원으로의 여행 ㅣ 한병철 라이브러리

한병철 지음, 안인희 옮김 / 김영사 / 2018년 3월

평점 :

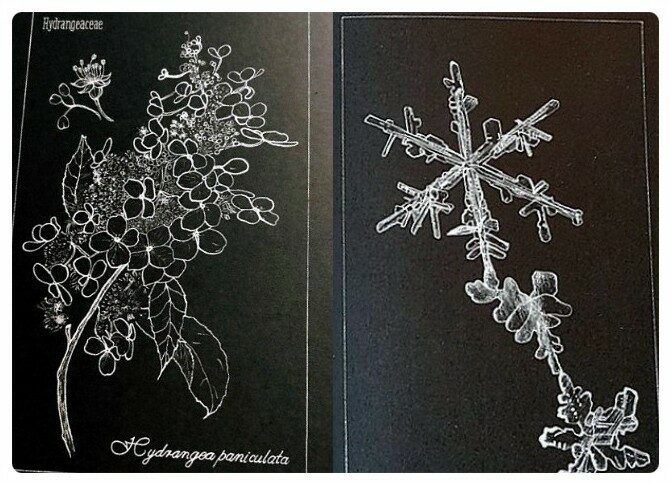

2018년 출간 당시 읽었으나 땅에서 아주 먼 도시 한가운데 삶을 살던 때라 일상과의 접점이 어려웠다. 아주 오래 전이라 할 수도 없는데 지금 돌이켜보는 그 시절이 아주 낯선 시절처럼 느껴진다. 그때와 판이하게 달라진 사고와 정서의 거리가 합산된 모양이다. 저자의 사적인 이야기들과 이사벨라 그레이서의 일러스트들이 이제야 마음 깊이 다가온다.

“아름다운 것은 우리에게 그것을 보호할 의무, 아니 명령을 내린다. (...) 땅을 보호하는 것은 인류의 절박한 과제이자 의무이다. 그것이 아름다운 것, 뛰어난 것이니 말이다.”

적요한 ‘환경의 날’을 맞아 원망은 접고 자신을 살펴보았다. 늘 하던 것 말고 새롭게 하는 일이 늘지 않는다는 것이 괴로웠다. 믿음을 가져본 적 없는 유형의 인간이라 아름다운 모든 것, 땅을 보호하는 것을 과제이자 의무라 느끼진 못한다. 하지만 그저 약삭빠른 계산만으로도 인간이 살아가기 적합한 환경을 망치는 일을 중단하자는 의견은 더 이상은 간명해질 수도 없는 일이자 모두에게 이익이 되는 일이다. 그런데 왜……. 정신과 존재의 의지처가 있어 흔들리지 않는 종교를 가진, 신심이 돈독한 분들이 자주 부럽다.

“그 고통이 내게, 오늘날 잘 조율된 디지털 세계에서 점점 더 잃어가고 있는 현실감, 몸의 느낌을 되돌려준다. 정원에는 감각성과 물질성이 넉넉하다.”

바삭한 땅이 오는 비에 젖는 순간의 향기를 좋아한다. 오래 물을 못 만난 존재처럼 빗물이 반갑다. 모든 풍경에 고루 내리는 비를 보자면 소독한 물만을 틀어 마시고 씻고 사는 처지가 서러워지기도 한다. 따돌림을 당한 기분이 드는데 생각해보면 스스로 택한 고립이라 뭐라 하소연할 데도 없다. 정원의 모든 것들은 빛나고 나는 시선만을 함께 한다. 참 외로운 참여의 시간이다.

“오늘날 헤아릴 수 없는 것은 모조리 존재하기를 멈춘다. 하지만 존재는 이야기지 헤아리기가 아니다. 헤아리기에는 역사이자 기억인 언어가 없다.”

‘측량’할 수 없는 많은 ‘정성적’ 존재들을 엉뚱한 기준들을 만들어 측량을 함으로써 인간이 만든 표준들은 그 대상에 대해 아무런 이야기를 들려주지도 않고 오해와 피해를 부른다. 잠시 그 대상이 인간이 아니었을 뿐 곧 인간은 자신들에게도 측량의 잣대를 들이대기 시작했다. 인간은 각종 점수로 분류되었고 각자의 고유하고 본원적인 이야기들을 잃어버렸다. 너무 익숙해져서 이제는 이의를 제기하는 이들도 드물다.

“오늘날 우리는 오직 에고[나 자신]에만 열중해 있다. 누구나 큰 소리로 누군가가 되고자 하고, (...) 다른 사람과는 달라지고자 한다. 그런 점에서 그들은 모두 같다. 나는 이름 없는 사람들이 그립다.”

이름이란 애초엔 그런 용도가 아니었을 것이다. 상대를 더 잘 기억하고자 애써 마련한 방법이었을 지도 모른다. 하지만 생겨난 이름들은 원래의 목적에서 벗어나 괴랄한 욕망을 표현하기 시작했다. 잘 찾아 읽지도 않는 뉴스보도들이지만 매일 누군가의 이름들을 들먹이며 어떻게든 사람들을 갈라치기하려는 집요함에 치가 떨린다. 인간이 모른다고 인간의 먹이와 즐거움이 되지 않는다고 ‘잡초weed’라고 뭉뚱그려진 아름다운 각각의 생명체들처럼. 모두가 한데 어울려 자연스럽고 무성하게 자라난 그런 정원이 좋다.

“장미는 뒤로 물러선 자세다. 장미의 화려함의 비밀이 거기 있다. 장미는 장미한다. 장미한다rosen가 장미를 위한 동사다.”

장미는 언제나 장미했을 뿐. 지루한 취향이라 많은 놀림을 오래 받았어도 여전히 장미를 황홀하게 바라본다. 뿌리가 깊은 나무와 덩굴에서 피어올라 장미한 장미들은 여름밤의 한가운데서도 지극히 홀리는 향을 전한다.

여름.

그리고 장미.