-

-

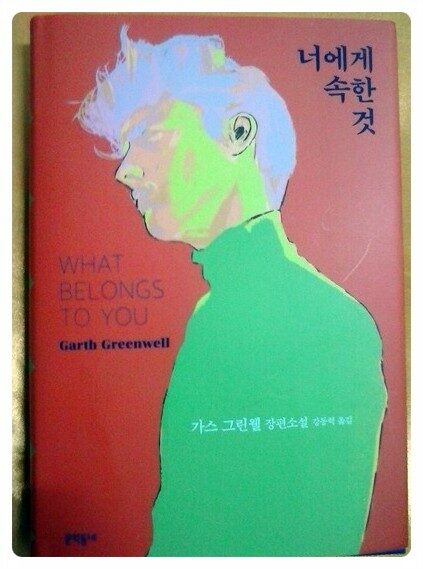

너에게 속한 것

가스 그린웰 지음, 강동혁 옮김 / 문학동네 / 2021년 5월

평점 :

표지 색감에 마음이 사알~ 떨렸다. 강렬한 보색은 자체로 강력한 메시지처럼 읽히기도 한다. 이 정도는 표지디자인이 아니라 전시작품처럼도 느껴진다. 연초록 심장 부근에 저자와 장르와 역자가 글자 크기를 달리하며 자리 잡은 것도 무척 세련된 감동을 준다.

옆모습이 <콜 미 바이 유어 네임>의 티모시 샬라메Timothee Chalamet를 떠올리게도 한다. 배경과 배우가 너무 아름다워서 이상적으로 느껴지는 것이 감상의 대부분을 차지했던 영화였다. 살짝만 슬픈 결말 역시 어울렸다. 이 책은 영화와는 사뭇 다를 분위기이긴 하다.

표지에 집착했다 옆길로 빠지는 이야기에서 돌아와서, 어쨌든 어떤 사랑이든 어떤 거래든 구태연 하거나 지루하진 않겠단 생각이 들었다. 박상영 작가의 추천을 가장 큰 이유로 삼아 읽는 것이니 이미 편애 가득이다.

나이가 드니 화들짝 놀라는 일이 적어져서 정말 그것만은 편안하다. 발간되자마자 클래식이 된 레전드 문학작이라는 퀴어 문학을 이렇게 태평한 마음으로 즐겁게 읽을 수 있는 태도를 내가 지녔다니 조금 뿌듯하다.

밀도가 높은 감정일 거란 예상은 했다. 경험 상 내가 읽은 퀴어문학작품 속 인물들은 늘 그렇게 사랑에 면역도 없고 저항도 못하는 허약한 존재들이었다. 한편으로는 그 정도 농밀한 감정으로 타인을 사랑할 수 있다면 엄청 강한 이들이란 모순적인(?) 생각도 한다. 애틋한 마음이 드는 사랑이다. 아주 짧고 직선적인 표현들임에도 이 작품의 장면들 속에서는 모두 아릿하다.

“나는 네 고객이 되고 싶지 않아, 네가 너무 좋아. 하지만 널 그렇게 많이 좋아하는 건 나한테 좋지 않아.”

“나는 너한테 뭐야? (...) 넌 그렇게 사는 삶이 마음에 들어?”

읽은 분량이 늘어갈수록 주인공에게는 아주 매력적이고 신비로운 인물로 보이는 미트코보다 자신을 부정할 지라도 지극한 애정을 그치지 않는 주인공에게 훨씬 더 마음이 쓰인다. 감정은 눈앞의 동시적인 발생품인 듯 더할 수 없이 생생한데, 생각이든 대화든 문장들은 서글플 정도로 담담하다. 화를 버럭 내기도 전에 미리 기운이 빠진 사람처럼.

처음엔 그냥 읽었는데, 아름다운 날 여느 공개적인 멋진 곳이 아니라 ‘문화의 전당 가장 구석진 자리’에서 처음 만나는 장소 설정이 함께 사는 세상의 가장자리로 누군가를 힘주어 밀어낸 사회의 축소판처럼 보인다. 자신의 정체에 대해 혼자서도 물어야하고 관계 속에서도 확인해야 하고 사회 속에서도 설명해야 하고. 이쯤 되면 정체성이 이러쿵저러쿵 하는 일들이 악몽이다. 그러고 보면 정체를 밝혀라! 시리즈의 최고봉인 아무나 빨갱이라는 정체를 뒤집어씌우던 세월이 짧지 않았음이 새삼스럽다. 결이 다른 이야기인가.

어쨌건 그렇게 시작되어 힘껏 사랑을 이어나간 주인공이 대단하다. 무리하지 않으면서도 간곡하게 이어나간 순간들이 나는 눈물겨웠다. 사랑이란 감정의 한 가운데가 있다면 가장 깊은 곳에서 뽑아내고 다시 그곳에 담아 두는 감정이라 느껴졌다. 자기 연민이 아니라 상대의 처지를 헤아려 생각하고 아파하고 슬퍼하는 그런 유대를 혼자 마련해 둔 사랑이 느껴진다.

“미트코는 어리둥절하다는 듯 잠시 서 있었고, 거리에 홀로 서 있는 미트코를 본 나는 다시 그에 대한 슬픔으로 가득 찼다. 그가 언제나 혼자였다는 생각이 들었다. 자기 자리를 한 번도 찾지 못한 채. (...)

문득 나는 미트코 대신 분노를 느꼈다. (...) 기름칠하지 않은 기어가 긁히는 것 같은 미약한 분노를 느꼈다. (...) 이 분노도 그저 내 생각뿐이라는 것쯤은 나도 알고 있었다. 이런 생각을 한다고 해서 미트코에게 어떤 의미에서는 사랑했으나 그를 알고 지낸 세월 내내 내게는 그저 이방인이었을 뿐인 이 남자에게 조금이나마 다가갈 수 있는 건 아니었다. (...)

나는 그가 대로 쪽으로, 그를 멀리 데려갈 버스가 있는 곳으로 방향을 틀어 시야에서 벗어날 때까지 지켜보았다. 나는 얼마간 그대로 서서 그가 사라진 모퉁이를 바라보았다. 그런 다음 안으로 들어가 방금 전까지만 해도 그가 내 옆에 앉아 있던 자리에 앉아서 두 손에 얼굴을 묻었다.”

나도 얼굴을 잠시 묻었다.

딱히 슬프거나 아파서는 아니다.

느낀 감정의 모두가 고작 그것이라면 작품에 대한 모욕일 것이다.