-

-

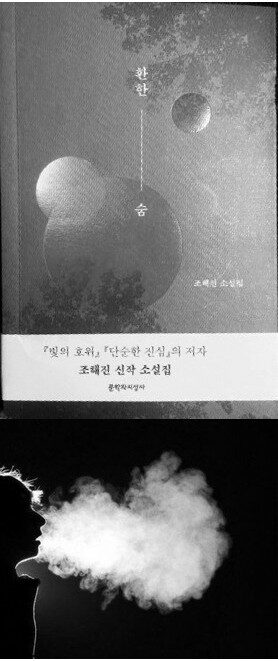

환한 숨

조해진 지음 / 문학과지성사 / 2021년 3월

평점 :

소외된 사람들의 이야기,

사회가 개인에게 가하는 폭력,

이런 식의 설명으로는 이 소설이 전하는 분위기와 섬세함을 전혀 소개하지 못한다.

누군가가 고통으로 탁한 숨을 내뿜는 병실에서

옆에 앉아 가만 토닥여 주며 숨결이 편하게 잦아들 때까지 지켜보고,

이불을 올려 덮어 주고,

조용히 일어나 불을 끄고,

문을 닫고 나서는 이가 들려주는 차분하고 온기 있는 병상일지…… 같다.

이런 느낌은 단지 환한 나무 꼭대기의 주인공 강희의 직업이 간병인이라서가 아니다.

“이곳에서라면 찰랑거리는 물속에서 하늘을 올려다보듯 남은 생을 소모할 수 있겠다는 뜻밖의 기대감이 차올랐다.”

“상처받지 않기 위해 제로의 상태로 남아 있는 것, 그것이 내가 살아온 방식이었다.”

“그때 내 시계엔 숫자와 눈금이 없었다.”

“다만 행복한 얼굴을 보고 싶다는 마음만은 꿈이 아닐지도 모른다. (...) 행복은 가짜가 아니라고 느끼는 그들의 그 한순간을 위해서, 가까스로, 자꾸만 꺼지려 하는 심장을 바닥에서부터 부풀리며, 하나는 또 한 번…… 하나의 숨을 쉰다.”

슬퍼지니 생각이 너무 많아지다 쓸쓸히기도 하여 몸이 꺼질 듯 정신이 까무룩할 것도 같은데,

작가가 멀지 않은 곳에서 조용히 걸어와 옆에 앉아 주는 기분이다.

전작 <빛의 호위>의 잔상이 남아서 이런 생각이 드는 걸까.

‘빛’과 ‘환한’ 이란 제목이 이어져서 연상이 드는 걸까.

“환한 나무 꼭대기에서 환하게 빛을 내는 달빛, 한 시절의 허무가 헛것 같았고 사는 것도 더 이상 무섭지 않다.”

“그곳에서 사슬 모양으로 내려오는 빛의 입자로 빚어졌으므로 때가 되면 다시 그것으로 흘러가 부서지고 허물어질 거라고도 말하고 싶은.”

부조리, 부당, 모멸, 굴레 죽음, 폭력, 모욕, 절망, 범죄, 협박, 거절, 싸움으로 버무려진,

멀쩡하게 산 채로는 관둘 수 도 없는 현실 곳곳에 작가의 시선이 머물다 떠난다.

“세상 어디에도 나와 똑같은 모양의 상처를 갖고 있는 사람은 없을 것만 같았다. 감정적으로 친밀한 사람이 생겨도 마찬가지였다. (...) 말하지 않으면 실체가 되지 않는 거라고, 나는 그렇게 믿었다. 그건, 내가 가진 허약하지만 유일한 보호막이었다.”

“그때는, 내가 남대문 시장 앞 사거리에 허약한 마음 하나를 두고 왔다는 걸 알지 못했다. 그 허약한 마음이 숨기고 싶은 파편이 되어 30년 넘게 언어의 외피를 써보지 못한 채 내 삶의 궤도를 떠돌아다니리란 것도, 그때의 나는 전혀 짐작하지 못했다.”

여러 문장들 사이에서 내가 아는 얼굴들이 떠올랐다. 모두들…… 왜 결국은 약하고 선한 건지. 그들이 독한 이들보다 마주 보기가 힘들어 슬쩍 슬쩍 피하기도 했다. 잘 지났다 드디어 끝났다 시원하다, 고 했던 20대가, 그때 만난 이들이 실체 없이 기억 속에서만 재생되는 건 견딜 수 없이 슬프다.

"저는 다만, 소설을 읽고 난 뒤 달라진 독자의 내면 풍경을 상상하며 다시 쓰는 것, 그것만을 할 뿐입니다."

“아마도 저는 그 이야기를 이렇게 시작하고 있을 것입니다. 내 고향은 문래라고, 나의 문장(文)은 그곳에서 왔다(來)고......”

내 부모도 내 이름에 장소를 넣었다. 그래서 오랜 시간 태어나 자란 곳이 정체성인 양 느끼며 살았다. 수십 번도 더 지나친 문래*는 오늘에서야 흥미로운 탄생과 신비롭고 어지러운 성장을 거친 모습으로 이해되었다.

* ‘물레’를 달리 이르는 말. 고려 시대에, 문래(文來)라는 사람이 처음 이것을 만들었다는 데서 유래한다.