-

-

오늘의 인생 2 - 세계가 아무리 변해도 ㅣ 마스다 미리 만화 시리즈

마스다 미리 지음, 이소담 옮김 / 이봄 / 2020년 12월

평점 :

2020년은 정말 힘들었다. 예상하지 못한 원인으로 예상을 뛰어넘는 기간으로 인해 견딜 수 없을 것 같은 순간들이 격랑처럼 닥쳤다 사라지곤 했다. 12월에 마스다 미리의 책이 출간되어 기뻤다. 12월에 만나는 책은 모두 내 생일선물 같기도 연말 선물 같기도 하다.

인류문명 전체가 살아온 방식을 의심해보자는 거대한 질문이 제기되고 질문 자체가 담론의 소재나 주제가 아니라 ‘생존’을 위한 일이 된 엄중한 시절이었다. 발밑이 갈라지는 소리를 날로 듣는 충격이었고 사적 일상들은 문명이 맞닥뜨린 현실에 못지않게 어둡고 흐리고 무겁고 힘겨웠다.

하지만 어떤 상황에서도 일상의 아름다움을 놓치지 않을 수 있는 이들이 있을 것이고 마스다 미리는 단연 그들 중 한 명이다 - 비록 그 역시 표지에서조차 마스크를 하고 있지만.

그렇게 불안하고 갑갑하다는 마음을 이고 지고서는 견딜 수도 버틸 수도 없다고, 여기 보라고! 변하지 않은 아름다운 것들이 여전히 가득하다고! 손가락을 살짝 쥐고 당겨주는 정다운 친구를……, 이 정도 어려움에는 흔들리지도 망가지지도 않는다고 울다가도 눈부시게 웃으며 호기를 부려보고 싶게 만드는 소중한 친구를 만나는 기분이다.

생일에 맞춰 주문을 하고 폭설과 한파 소식이 들리던 주말, 문 밖에서 버텨야하는 많은 생명들을 생각하며, 이것저것 무력감에 지쳐서 그렇게 읽었다.

후루룩 넘기면 싱겁다. 빈 칸들이 많아 파본을 받았나 하는 생각도 했다. 어차피 마스다 미리의 힘을 느끼는 모든 순간은 한 컷인데 무슨 상관이 있으랴, 하는 왠지 대범한 생각도 들었다.

생각해보면 지난여름 <이제 아픈 구두는 신지 않는다>는 표지만 받았어도 좋을 책이었다. 어찌된 노릇인지 제목에 모든 얘기를 다하고 내지에는 왜 이 제목을 짓게 되었는지 긴 설명을 들은 듯했다. 그럼 왜 자꾸 읽는 것인가. 지난 주말 도착한 <생각이 많을 땐 고양이>가 빤히 쳐다보며 말해보라, 귀를 쫑긋거리는 듯하다.

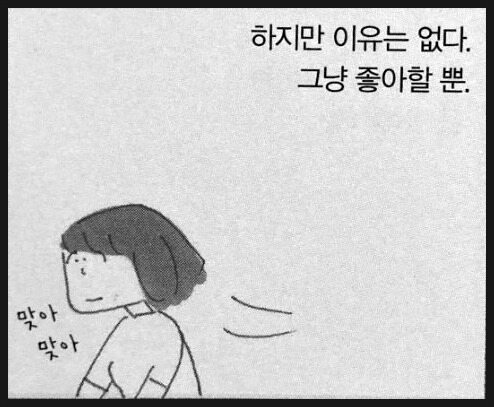

예를 들면, 바로 이 한 장면을 위해서! 라고 말해도 좋다.

혹은 이런 완벽한 이유가 있다.

별 일 없이 살았던, 그래서 사진에 찍히지도 일기에 적히지도 않았던 순간들, 심심하고 지루하다고 느꼈을 법한 천천히 흐르던 시간들, 딴 생각을 하면서도 찾아다닐 수 있는 익숙한 길들처럼, 메뉴판이 너무 익숙하도록 다닌 식당과 카페들처럼, 그런 날들이 마스다 미리의 책에 늘 빼곡히 담겨 있다.

우리가 기념한 모든 날들을 뺀 날들. 배경과 과정이라 여겨졌던 날들이, 그 시간들이 평범해서 지금은 몹시 애틋하게 보관되어 있다.

이제는 속이 상할 정도로 아깝고 그리운 어쩌면 영영 이별한 과거가 되어버린 일상들이다. 마스크를 벗지 못하는 모든 날에 마스다 미리의 기록은 위로와 위안과 회한처럼 계속 내게 필요할 것이다.

지난 시절을 돌아보며 아! 그때 이래서 그랬구나, 깨닫기 시작하는 순간부터 아름다워 보이는 인생의 면면들이 늘어났다. 그것뿐이라면 반가운 일이겠지만 동시에 ‘여명’과 ‘이별’이란 단어들도 떠올랐다.

삶과 죽음이란 언제나 딱 붙어 다니는 한 몸이라 어느 면을 휘리릭 돌려 우리에게 보여줄지, 정확한 시기도 장소도 알 수 없지만, 그게 실상이겠지만, 그러한 조우를 매 순간 불안해하며 살 수는 없는 일이다. 그래서 영원히 살 것처럼 태연하게 잊고 그래서 살아왔다.

그 날 어둑하게 지친 내 눈에 들어온 풍경이 아름답고 서글퍼서 마음이 저릿저릿했다. 몸뚱이가 느끼게 된 그 확실한 느낌이 떨림처럼 울림처럼 메시지를 전해 주었다. 지금 보는 풍경도 모두 마지막, 실은 모든 순간 만남이 곧 이별인 여정을 걷고 있는 것이 삶이라고.

맘먹고 하는 집 정리도, 호다닥호다닥 뛰어가는 길고양이의 자태도, 의도하지 않은 결과물로 튀어 나온 향만 좋은 막 구운 빵도, 그다지 읽고 싶지 않았지만 어쩌다 계산과 주문을 통과한 책들도, 정독이 귀찮아 장난삼아 펴 본 페이지의 치명적인 문장들도 모두 딱 한번뿐, 그리고 이별이다.

일상이 그립다고 오래 떠들었지만 나는 하던 대로 매일의 일상을 지나치고 있었고 마스다 미리 또한 하던 대로 여전히 기록하고 있었다.

.................

! 오야마다 히로코의 <구멍>을 곧 읽을 것 같다. 읽고 싶어졌다.