-

-

지금부터의 내일 ㅣ 블랙 앤 화이트 시리즈 93

하라 료 지음, 문승준 옮김 / 비채 / 2021년 2월

평점 :

달걀도 하드보일드는 안 먹는다고 했다가 친구에게 혼쭐이 날 뻔했다. 일본 하드보일드의 전설, 하라 료를 만날 기회라는데 말 안 듣는다고. 책소개 첫 줄이…… ‘신주쿠 뒷골목을 누비는 낭만 마초~ 탐정 사와자키’……. 무엇인가, 80년 대 어디메쯤 있었을 듯한 이 인물은! <아담스 패밀리 2>의 펍에서 울려 퍼지던 “마초! 마초! 마초!” 노래가 들리는 듯하다.

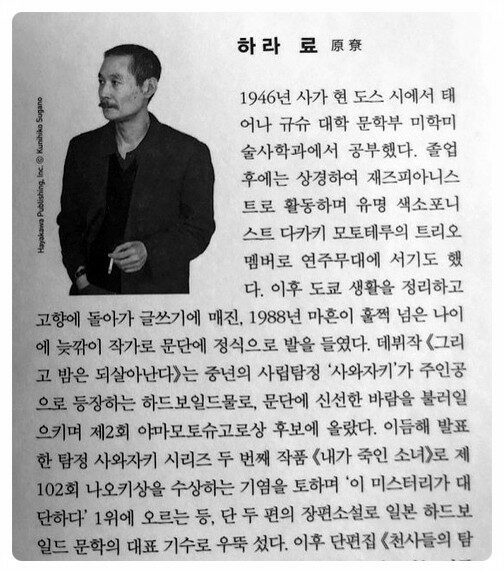

‘고고하고 시크한 오십대에 접어든’ 하라 료는 무려 1946년 생이고 1988년 마흔이 넘어 등단했다. 80년 대 맞다!

“소설의 진정한 재미, 그것만을 생각하며 쓰고 또 썼다.”

정직하고 고집스럽고 성실하고 똑똑한, 자기 일을 훌륭히 해치우는 그런 매력이 있는 남성으로 설정된 인물이 사와자키이다. 달리 말하자면 ‘남자답다!’라고 20세기 미디어에서 평가할 만한 인물이다. 휴대폰을 사용하지 않고 전화 사서함 서비스 - 무엇인지 전혀 짐작이 안 간다

의뢰인 조치즈키 고이치를 만난 건 그날이 처음이었다. 그리고 그것이 마지막 이었다.

의뢰인이 아니다. 그것이 내 첫인상이었다. 중략. 탐정 업무라면 내가 더 낫겠지만, 탐정에게 부탁해야만 하는 문제가 발생하다 해도 대부분의 경우 스스로 해결할 수 있을 사람으로 보였다.

의뢰인이 사라진 이후부터 한동안 어두운 신주쿠 뒷골목을 줄담배를 피는 사와자키를 따라 다니며 아무 단서도 수확도 없이 지칠 때까지 걷는 기분이 들었다. 하드보일드란 장르와 더불어 연상되는 숨이 턱에 차는 추격, 화려한 액션, 칼질과 총질이 전혀 없다.

사와자키란 인물의 배경에 대해 전혀 모르니, 스토리에서 확장되는 상상마저 제한된다. 과거에 소중한 누굴 잃었다거나, 세계 최고로 악랄한 살인마가 원한을 품었다거나, 꼭 이 정도로 자극적이지 않더라도 멀쩡해 보이는 사람이 맥주 한 잔 하다 잠시 흘리는 분위기나 말 한 토막 같은 그렇게 힌트가 되는 그런 장치들이 필요하지 않나 한다.

뭐, 이런 투박한 깔끔함이 진정한 하드보일드 스타일인가 싶기도 하고, 나는 트릭에 익숙해진 추리소설 독자라 그럴 수도. 어쨌든!

사가라 오라버니가 사와자키 씨에게는 허세를 부려도 안 되고, 거래는 더 안 되고, 거짓말은 절대로 안 된다더군요.

사와자키의 인물됨을 가장 잘 표현해주는 듯한 문장이 없는 것만은 아니다. 그리고 신주쿠 경찰과 폭력단 세이와카이의 하시즈메와는 악연으로 설정되어 위협을 받고 의심을 받기도 하는데, 이 역시 머리 아픈 트릭들이 전혀 없이 솔직한 정면 대결과 같은 긴장구도라 기분이 나쁘진 않았다.

단지 사와자키의 수사 방식으로 보이는 탐문, 단서, 추리가 믿을 수 없을 만큼 반복되어서, 살인은 이 모든 인물들이 팀을 이뤄 자행했다! 란 결말을 보는 것인가 잠시 당황했다. 관련 인물들의 개인사가 주인공의 이야기보다 더 정성스럽고 길게 펼쳐져서, 추리 속에 또 다른 미스터리가 출몰하는 건가 잠시 길을 헤맸다. 복선이거나 결말을 직조하는 중요한 재료들일 지도 모른단 생각에 성실하게 열심히 읽었다, 책 앞의 등장인물 설명 페이지를 들춰가며. 조금은 원망스럽다. 물론 저자의 의도를 다 파악하지 못해 이럴 가능성은 언제나 있다.

그래도 오십 대가 되어서야 나는 처음 만난 사와자키는 반짝반짝 별처럼 영민해서 독설도 영리하게, 위트 가득한 비아냥도 독창적으로, 대화 역시 생각의 속도에 뒤지지 않게 빨라서 지겹지도 지루하지도 않게 다 읽을 수 있었다. 이런 문장들이 하라 료의 독특한 하드보일드 스타일이라면 독자들이 일찌감치 발견한 지독한 매력이 무엇인지 충분히 짐작할 수 있다. 기대한 사회파 미스터리는 없었지만 - 혹은 못 찾았지만 - 기대 이상의 문장들은 발견했다.

거리의 불빛이 어둠과 경쟁하는 탓에 있는 것이 잘 보이지 않고 없는 것이 보이는 듯한 시간이었다.

뜻밖에 수미쌍관처럼 어둠이 내려앉기 시작하는 신주쿠의 뒷골목으로 이 묵직하고 담배향이 나는 탐정과 다시 걸어 들어가며 낮고 울리는 목소리로 그가 건네는 말을 듣는 기분이 든다.

오십 년 이상 살다 보면 놀랄 일이 더는 없을 거라고 생각하지만 그것은 잘못이었다. 중략. 땅속에서 올라오는 거대한 폭력이 상대라면 악담을 내뱉는 것조차 용납되지 않았다. 미세하게 떨리는 손가락에 들린 담배를 다시 물고 연기를 천천히 빨아들였다. 나는 아무래도 아직 살아 있는 것 같았다.

읽는 내내 뽀오얀 담배 연기가 따라 붙는 기분이 뭉게뭉게 들었다. 평생을 기관지가 엉망이라 담배는 무리이고 맥주나 한 잔 해야겠다. 그나저나 제목을 이해하려면 더 애써 읽어야 하나 보다.