특이해, 신기해, 화려해, 라고 생각하며 읽은 기억은 없다. 박완서 작가의 이야기는 시대적 배경이 언제이든 상관없이 생생하고, 과장도 군더더기도 없는, 감상이 진하거나 거추장스러운 꾸밈없이도 입에 착 달라붙게 맛있는, 그래도 내내 마음을 흔드는 문학이다.

올 해가 타계 10주기라고 해서 비로소 그런 줄 알았다. 그런 버릇이 없는데 돌아가셨단 소식을 듣고 스스로를 말릴 틈도 없이 벌떡 일어나서 의자가 뒤로 밀려 탁! 부딪치는 소리가 크게 난 기억이 있다. 잠시 서있다 어쩔 줄 몰라 사무실을 잠시 나갔던가…….

소중한, 경애하는 분의 삶이 정지된 시간이 흐르는 동안, 남은 이가 그를 추억하고 그리는 일은 낯설고 쓰린 일이다. 기억이 생생할수록 지독하게 외로워지는 일이다. 살아 계신 동안에는 그 사실만으로 안도해서 떠올리지 않던 표정, 미소, 눈빛, 몸동작, 옷자락, 목소리, 온기, 사소하지만 눈에 띄는 버릇들이 떠올릴 때마다 더 선명하게 인화되는 사진들처럼 기억나기 때문이다.

사별은 세상에서 가장 지독한 단절이다. 나는 그래서 호원숙 작가가 이 책의 지면들에 채워낸 것들이 몽땅 그리움이라고 믿는다. 그렇게 느껴진다. 그리고 문학이란 이러저런 그리움을 담으라고 마련된 추모의 공간일 지도 모른다.

‘그냥 이 집에 살아라’하신 유언엔 어떤 마음이 담겨 있었을까. 살아간다는 일은 다른 어떤 직업보다 세상에서 가장 분주하고 손이 많이 가는 일이다. 이 집에서 때론 분주하게 삶을 이어가던 호원숙 작가는 끼니를 준비할 때마다 엄마를 떠올리던 마음을 모아 담아 이 책을 만들었을 지도 모른단 생각이 든다. 그렇다면 참 경건한 추모의 방식이다.

읽기 시작할 때는 쓸 말이 주륵주륵 흘러 나왔다. 수다스럽게 쓰겠구나, 부끄럽겠구나, 싶었는데 다 읽고 나서 며칠이 지나도 말이 제대로 구성이 되지 않는다. 그냥 마음만 살살 떨렸다. 그리고 나에게도 혀끝에 닿은 ‘맛’으로 집요하게 그립게 떠오르는 분이 있어서 오랜만에 실컷 그리워했다.

음식을 하며 만들며 먹으며 세월이 가고 자라고 늙고 생명도 삶도 이 방식으로만 이어진다. 박완서 작가가 목격한 타인의 삶과 세상의 모습을 본인의 글이 아닌 글로 만난 것은 처음이다. 꽤나 낯설어서 여기저기서 멈칫거리기도 했다. 처음 본 아주 구체적인 작가 박완서의 일상들이 거기 있었다. 그리고 동시에 작가로서 공존하는 그가 여전히 가득했다. 내가 좋아하는 단정하고 단호한 보수주의자의 면모들을 호원숙 작가가 애정 어린 모습으로 담아 준 내용들을 만나면 철없이 들뜨고 기뻤다.

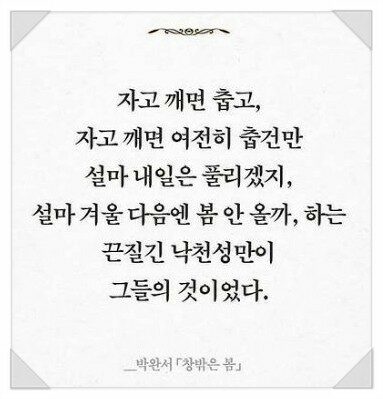

언제나 같은 속도였을 텐데, 어느덧 시간이란 어지러울 듯 빠른 속도로 자꾸 느껴진다. 그래도 자신의 생각을 자의 반 타의 반 끊임없이 수정하며 살아가며 들려 준 많은 이야기들이 남아 있다. 그리고 아직 그 이야기들을 찾아 읽을 힘이 있는 내가 독자로 남아 있다. 변하지 않는 것 하나 없는 세상살이에 겁먹지도 눈 돌리지 않고 지켜보며 들려준 단단한 사랑의 기억들로 나는 늘 그렇게 읽을 것이다.

생전에 호두파이를 좋아하셨다고 해서 구워봤다.

초콜릿과 버번을 과하게 넣었다.

이런 호두파이를 좋아하시진 않을 듯하여

한 조각 예를 올리자 뜻을 세운 베이킹이 잠시 민망했다.