덕분에 회상 속에서 언제나 최고로 아름다운 장면들로밖에 떠오르지 않는 행복한 시간들이 떠오른다.

우연히 운 좋게 베네치아에 워크숍이 잡혀서 처음 방문한 뒤로는, 영국이나 독일, 덴마크나 스웨덴 등의 다른 유럽 국가들의 워크숍 참가가 덜 행복해졌다. 운이 좋아 그 후로 두 번을 더 가게 되었고, 언제나 더 머물 구실과 핑계와 계획을 원했다.

앞으로의 행운이 없을 지도 모른다고 느꼈는지, 결국 마지막 워크숍을 마치고선 정말로 몸이 아팠다. 옳다구나! 신이 나서 베네치아에 플랏(집)이 있는 친구의 친절에 기대어 2주간 더 머물기로 했다. 병이 난 건 사실이었는데 - 지금 생각해보면 햇살 아래 있다가 매일 우울한 비가 내리는 영국으로 돌아오기가 차라리 아프고 싶을 만큼 싫었던 듯 - 매일이 행복했다. 아침의 카프치노도 점심의 아이스크림도 저녁의 피짜나 파스타도 내킬 때마다의 와인도, 그리고 베네치아의 햇살과 바람과 모든 풍경들과 사람들도.

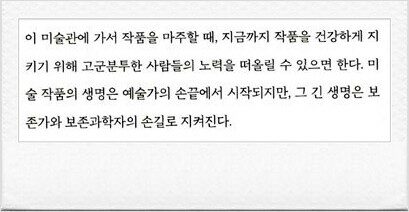

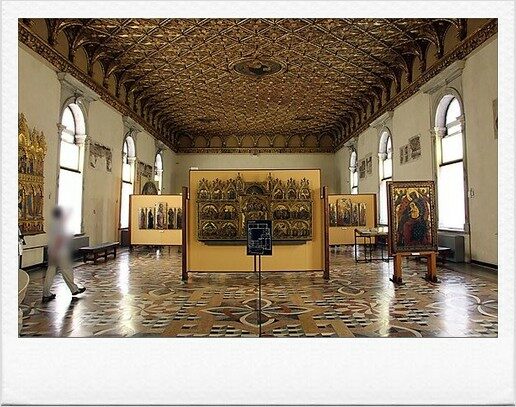

하루 종일 거리에 앉아 있거나 하염없이 어슬렁거리는 것만으로도 세계 최고의 예술품 속에 존재하는 기분이 드는 인간이 만든 인공 도시 - 인간 만세! 문명 만세!. 변화하는 햇빛의 양과 각도에 따라 도시 전체가 웅장한 한편의 예술품처럼 시시각각 모습을 달리하는 풍경으로 시간을 가늠하는 환상적인 하루 하루. 거리를 충분히 걸었다 싶을 때는 아카데미아 미술관에 들어가 아무 작품이나 한참 보며 앉아 있던 한가롭고 평온했던 시간들.

공간이 깨끗하다거나 조명이 제대로 설치되었다거나 이런 부분적인 연출로는 총체적으로 압도적인 그 분위기와 신상들처럼 빛을 뿜어내던 예술 작품들의 존재 방식을 이해할 수 없었다. 그 당시에는 짐작하지 못했던, 보관과 전시의 품격을 감탄스럽게 유지하던 이들이, 이 책에서 다루는 미술품 의사, 보존가들이다.

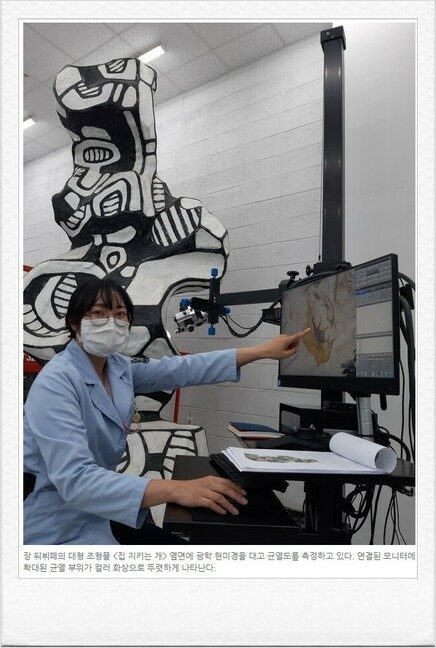

코로나 2020 여름날, 가족들과 무료하게 랜선 전시회를 둘러보다가 국립현대미술관에서 보존과학자가 등장하는 기획전 영상을 보았다. 예술 작품의 탄생 다큐멘터리 못지않게 흥미진진하고 감동적이었다. 처참할 정도로 형태가 거의 망가져 보이는 예술 작품을 복원하는 과정은 마치 마법에 더 가깝게 느껴지는 신비롭고 아름다운 과학의 모습이었다. 어리둥절하면서도 벅찬 기분이 들었다. 숨겨진 보물을 나 혼자 발견한 양, 혼자 행복해하면 영상을 반복해서 보았는데, 이런 멋진 제목으로 보존과학의 세계가 책으로 출간되었다. 더할 수 없이 반갑게 읽었다.

현재 국내에서 공식적으로 활동하고 있는 미술 보존가는 대략 십여 명밖에 되지 않을 정도로 그 숫자가 적어서 보통 사람들이 미술 보존가를 직접 만날 기회는 매우 드물다. 중략. 수장고 공개와 함께 덩달아 유행하기 시작한 것이 보존실의 공개이다. 이미 여러 번 보여 준 방식의 뻔한 콘텐츠 말고, 새로운 방식의 참신한 공공성을 찾아야 했던 미술관은 숨어 있는 보존가를 찾아냈다. 작품이 수장고에 보관되고 보존 처리되는 과정은 철저히 보안에 가려진 비공개 영역이었지만, 일단 개방을 하고 나니 관람객의 반응이 나쁘지 않았다. 미술관의 숨겨진 기능을 설명하는 좋은 기회가 되었다.

도서를 구입하거나 대여하셔야할 이유 중 하나, 표지 디자인

아마 사진으로는 이 느낌을 잘 모르실 듯하여 마구 상세설명 스포를 하고 싶지만, 꾹 눌러 참고 그저 도서 실물을 보시라고 권해 드리고 싶다. 두 장으로 완성되는 표지 디자인이 기발하고 아름답고 유쾌하다. 부디 많은 분들이 함께 즐길 수 있길 바란다.

어느 쪽이 원작인가

세월의 흔적이 더해진 그 변화까지 포함해서 원작이라 해야 할지, 아니면 원작 탄생 이후의 여러 세월의 흔적과 훼손을 복원하고 탄생 시기의 모습에 가장 가깝게 복원한 상태를 원작이라 해야 할지. 책을 다 읽고 생각을 계속 굴려 보아도 여전히 결론이 나지 않는다.

특히 렘브란트의 야경, 야간순찰(The Night Watch), 이 작품에 관해서만은 역시 복원을 한 쪽이 원작이라고 해야 하지 않을까? 이미 제목이 바뀌었으니 그대로 어두운 쪽이 원작의 지위를 얻은 것인가? 암스테르담 국립 미술관에서 알아서 할 일인데 덕분에 나 혼자 즐겁게 혼란스럽다.

자신은 조각가라며 급이 떨어지는 회화 그리기를 싫어했다는 미켈란젤로가 500년 전에, 교황의 부탁으로 4년 동안 막 대충(?!) 그려 완성한 [시스티나 성당 천장화Sistine Chapel Ceiling]는, 역시 지속적으로 복원되어서 지금처럼 선명한 색을 띠고 있는 편이 아름답겠단 생각도 해본다. 500년 전에 원작을 볼 수 없었으니 아쉬움이 없는 것일까.

그렇다면 보존가들이 보존하려는 대상은 진실로 무엇일까. 작품일까, 가치일까.

무엇을 보존한다는 것은 보존 대상이 가진 가치의 지속성을 보장하려고 하는 것이다. 그 가치는 긍정적일 수도 있고 아닐 수도 있다. 우리는 아마존의 밀림과 멸종 위기에 처한 동식물을 보존한다고도 하고, 사라져 가는 전통 민요와 동래 학춤을 보존한다고도 한다. 나치의 만행이 고스란히 남겨진 폴란드의 아우슈비츠 수용소도 보존하고, 독립운동가들의 아픔을 품고 있는 서대문 형무소도 보존한다.

고전 회화부터 디지털 미디어까지 보존과학이 다루는 예술의 범위는 광범위하고, 그 기술 또한 최첨단에 이른다. 올 5월에는 위에서 언급한 렘브란트의 작품을 인공지능(AI)을 동원해 무려 44억 8000만화소에 이르는 이미지 데이터를 스캔하여 복원한다는 소식을 들었다. 놀랍게도 이 작업은 완료까지 수년이 소요되며 최소 수백만유로의 비용이 들어갈 전망이라 한다. 어쩌면 인간은 과학기술을 통해 이미 예전의 상상을 초월하는 마법사와 신의 지위를 얻었는지도 모른다.