-

-

소설의 순간들 - 박금산 소설집

박금산 지음 / 비채 / 2020년 3월

평점 :

시간이 없어서 이렇게 길게 쓸 수밖에 없었다. 독자 여러분의 양해를 구한다.’ - 파스칼

“너는 단편소설을 쓰고 싶었던 거잖아. 짧아져야 감동적인 거야. 너저분하게 늘어놓아서는 안 돼. 단편소설은 시를 쓰듯이. 알았냐?” - 소설을 잘 쓰려면. 57

800-900쪽이 장편 소설도 반갑게 읽는 옛날(?) 사람인 나로서는 어쩌면 장편소설에 더 익숙할 지도 모르지만, 경애하는 몇몇 작가들의 소설집에서 읽은 단편소설들의 매력은 충분히 즐겁게 읽기도 했다. 이 저서에서 다루는 작품은 일반적인 단편 소설보다도 훨씬 짧은 초단편소설, 플래시 픽션이나 엽편 소설이란 불리는 -1,000자 혹은 2,000자 내외- 작품들이다. 나는 이 책에서 플래시 픽션을 처음 읽는 셈인데, 운이 좋게도 25편이나 실려 있어 분위기와 형식에 익숙해지기에는 충분한 분량이었다. 읽으면서 익숙해질수록 매력이 더 잘 보인다.

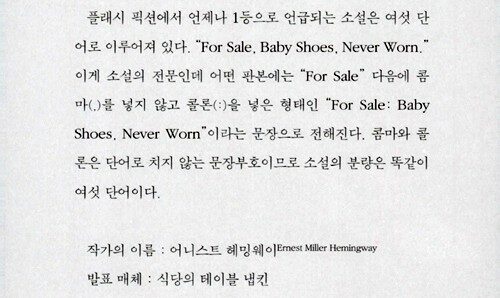

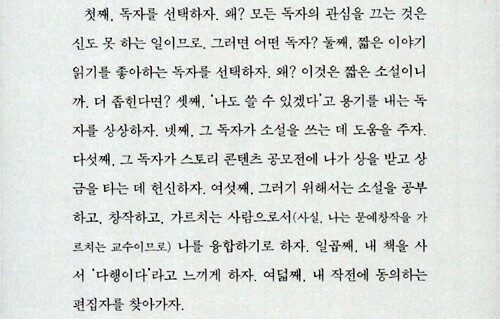

그나저나 ‘For Sale, Baby Shoes, Never Worn’이란 여섯 단어로 이루어진 소설을 헤밍웨이는 참 기발한 천재인 듯. 단순한 글자 수만이 아니라 이렇게 최소한의 상황, 비유, 인상을 활용하는 ‘플래시 픽션 Flash Fiction’이다. 어쩌면 아이들도 나도 만약 정말 소설을 기어코 쓰고 싶다면, 이 방법이 해답일 수도 있겠다는 생각이 번쩍 든다. 아마 비슷한 생각을 하고 마침내 희망을 찾았다고 느끼는 독자들이 많을 것이다.

결코 흔하지 않은 소설론이다. ‘소설들’을 보여줌으로써 ‘소설’을 설명하는 방식이랄까. 기존의 작법서를 읽을 엄두가 안 나는 이들, 읽어봐도 거기 쓰여 있는 언어의 형식들과 소통할 수 없는 이들에겐 소설이 무엇인지에 대한 이해를 돕는데 좋은 책이다. 물론 가장 좋은 건 이 책을 읽고 바로 소설을 쓸 수 있게 되는 것이다.

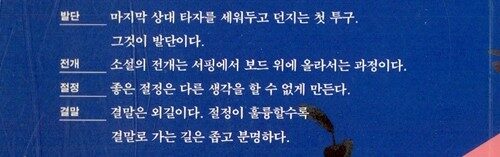

고정관념이 시원하게 깨어지는 경험은 더운 날 시원한 물 한잔처럼 그런 상쾌함이 있는데, 이 책의 내용 중 특히 구성에 관한 개념이 그러했다. 이야기에 시동을 거는 첫 부분을 ‘발단’이라 명명하고 속도를 기대하지 않고 비교적 차분히 읽어가는 내용이라 늘 생각했는데, 작가는 완전히 다른 이야기를 한다. 9회말 투아웃 만루 상황에서 던지는 공이 소설의 ‘발단’이라고 한다. 마치 ‘절정’이라 부르는 것이 더 어울릴 듯한데, 저자는 ‘소설의 시작과 이야기의 시작’을 구분한다. 또한 ‘절정’은 절벽이 되어서는 안 되며 결말로 가는 길을 반드시 마련해 놓아야 한다는 것! 따라서 최종 승부는 절정이며 결말은 환호라고 한다. 따라서 훌륭한 절정은 결말로 가는 좁지만 분명한 길을 마련해둔다고 한다.

<변신>, 인간이 벌레가 된 이야기, <좌와 벌>, 한 청년이 노파를 살해한 이야기, <안나 카레리나>, 한 여자가 자살한 이야기. 이렇게 한 줄로 말할 수 있잖니, 그런게 소설이야. 56

한 마디로 줄여 말할 수 있어야 진정한 소설이다. 한 마디로 줄여 말했는데 그게 재미있어야 영원한 소설이다. 61

우리 집 꼬맹이들이 자신들이 이번 코로나19를 겪으며 고생한(?) 이야기들과 기분들을 이야기책으로 만들어서 남길 거라고 하는데, 그 얘기를 듣고 부러운 기분이 가슴 속에서 뜨겁게 솟았다. 소설이 무엇인지, 소설작법이 무엇인지, 그런 걱정 안 하는구나. 기성/기존의 절차와 형식에 대한 존중/존경은 있어도 해될 것 없으나 확실히 완전히 새로운 미래를 위한 새로운 창작의 길은 아닐지도 모른단 생각이 든다. 뭐, 결과는 꼬맹이들 창작물을 읽어보고 난 뒤에 다시 생각해볼 문제이지만.

늘 소설가가 되고 싶어 했지만 - 아버지가 대학교 교수였는데도 불구하고 - 정보 부족으로 문예창작과가 아니라 국문학과에 들어가서 기대한 분위기가 아니라 당황했다던 오래 전 친구가 생각났다. 벌써 소설을 출간했는데 내가 과문해서 모르는 것인지, 어딘가에서 이 책을 읽고 다시 한 번 글을 쓰고 싶다고 생각하는지, 아니면 전혀 다른 꿈을 찾아 그 길을 가고 있는지.