-

-

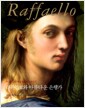

라파엘로와 아름다운 은행가 - 빈도 알토비티 초상화 이야기

데이비드 앨런 브라운.제인 반 님멘 지음, 김현경 옮김 / 휴먼앤북스(Human&Books) / 2007년 11월

평점 :

절판

한 폭의 그림을 두고 벌어지는 이야기를 다룬 책들은 많다. 문학이나 인문학 서적으로 가끔 그런 이야기를 만난다. 특히 소설로 만들어진 경우 작가의 상상력이 만들어내는 이야기에 매혹되곤 한다. 이 책은 소설이 아닌 여러 자료들로 저자들이 세심하게 되살린 그림의 과거사다. 그 과거사에 매혹된 사람도 있을 것이다. 하지만 나에겐 너무 힘든 과정이다.

가장 힘든 이유는 미술에 대해 무지하기 때문이다. 몇 권의 대중 미술서적을 읽었지만 이 책이 다루고 있는 방식은 초심자에겐 조금 버겁다. 복잡한 유럽 이름과 수많은 사람의 등장은 낯선 공간으로 들어간 느낌으로 가득하다. 수많은 각주들은 쉴 새 없이 뒷장을 넘기게 만들고, 불친절한 설명은 초심자를 더욱 힘겹게 한다. 그래도 읽다보면 만나게 되는 몇 가지 이야기들은 기존에 가지고 있던 편견을 바로 잡게 만들어주었다.

빈도 알토비티 초상화 이야기다. 하지만 이 그림을 둘러싸고 수많은 오해가 있었다. 가장 많은 오해는 라파엘로의 자화상이란 것이다. 바사리가 이를 지적한 후 미술사가나 미술상들은 이 말을 믿었다. 다른 미술사가가 빈도 알토비티라고 주장하기도 하였지만 라파엘로를 추앙한 수많은 화가들은 자화상으로 믿고 그 구도와 비슷한 자화상을 그렸다. 오해에서 비롯된 행동이 하나의 유행처럼 퍼진 것이다. 역사의 아이러니가 느껴지는 대목이다.

가장 놀라운 사실은 거장 독일에서 벌어진 그림 교환거래다. 바이에른의 황태자 루트비히가 어렵게 구해 자국민을 위해 전시한 라파엘로의 그림을 뮌헨의 미술관장 부흐너가 자신의 취향 때문에 그뤼네발트의 작품으로 착각한 그림과 교환한 것이다. 그것도 일대일이 아닌 일대삼으로. 이 부분에서 만약 소설가라면 살을 더 붙여서 멋진 한 편의 스릴러로 만들어낼 수 있었을 것이다. 그 시기가 2차 대전이 막 벌어지려는 순간이고, 그뤼네발트의 그림으로 착각한 그림을 발견한 순간 등이 너무나도 드라마 같기 때문이다. 특히 독일이 2차 대전 당시 수많은 미술품을 약탈한 사실을 생각하면 더욱 그렇다.

저자들은 이 빈도 알토비티 초상화를 둘러싼 이야기에서 그림과 소유자의 변천을 다룬다. 당시 아름다운 은행가였던 빈도 알토비티 이야기에서 시작하여 현재 그림이 있는 미술관까지 이동과 그 사이의 논쟁을 담고 있다. 이 그림을 둘러싼 논쟁과 모사는 하나의 그림으로 이렇게까지 많은 일이 생길 수 있구나 하는 감탄을 자아내게 한다. 물론 이것은 거장의 그림이기 때문이다. 하지만 그 시대의 대세가 그림을 정확하게 판단하지 못한다면 아무리 거장일지라도 그의 아류로 평가받는다. 부흐너의 실수가 독일 화가에 대한 선호와 이런 착각 때문임을 생각하면 그림의 진정한 가치란 무엇인가? 하는 의문이 생긴다.

제목에서 라파엘로에 대한 이야기로 짐작했는데 사실은 그가 그린 아름다운 은행가 빈도 알토비티 초상화에 대한 내용이다. 그래서 더욱 힘겹게 읽혔는지도 모르겠다. 다음에 조금 더 미술에 대한 지식을 쌓고 읽는다면 더 많은 부분을 이해하고 즐기지 않을까 생각한다. 하지만 지금은 내가 저자들이 말하는 내용을 담기엔 너무 부족하다.