-

-

12월의 어느 날

조지 실버 지음, 이재경 옮김 / arte(아르테) / 2019년 11월

평점 :

품절

벤저민 퍼시의 '쓴다면 재미있게'가 너무 '재미있게' 번역되어 탄복했고,

그 번역자를 따라와서 구매한 책이다.

로맨스가 강조된 소설 쪽은 잘 안 읽는데 말이다.

원서도 같이 읽고 있다.

원서를 읽다 보니, 저자의 필력이 참 좋다. 짧지만은 않은 문장을 짧아 보이도록 가뿐하게 내달리면서도 짧지만은 않은 문장이 갖는 무게감이 있다. 가벼운 로맨스 소설이 아닌 모양이다.

기대감에 번역문도 본다.

흠...

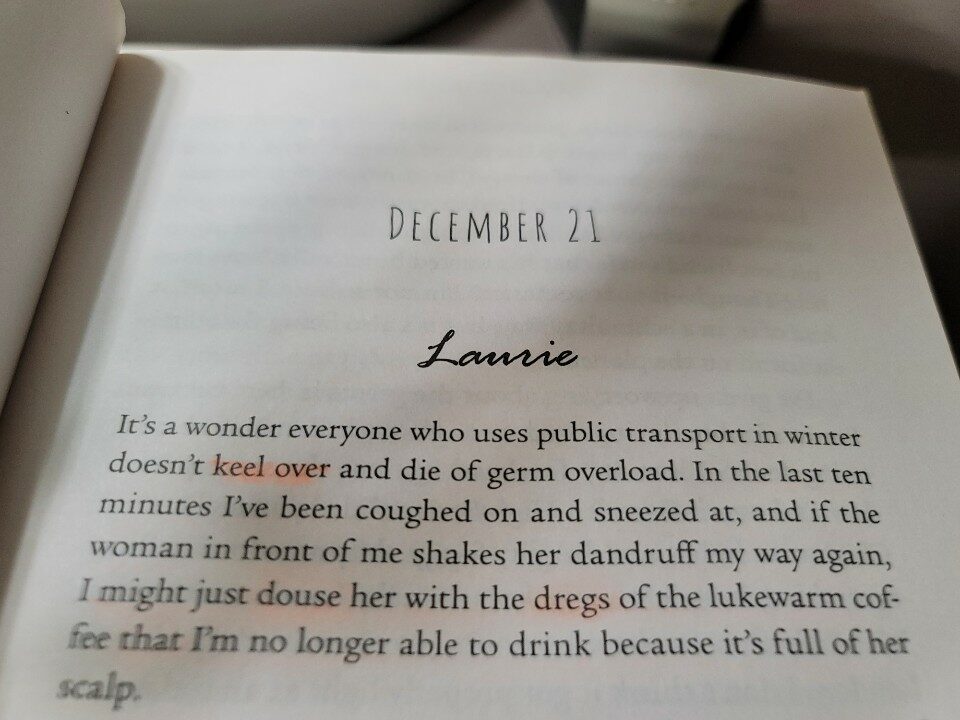

이것부터 보자. 소설의 도입부다.

겨울에 대중교통을 이용하면 특히나 기침, 재채기 등으로 세균 폭탄을 맞는다는 설명이다.

그리고 이어지는 내용은...

[I've been coughed on and sneezed at, and if the woman in front of me shakes her dandruff my way again, I might just douse her with the dregs of the lukewarm coffee that I'm no longer able to drink because it's full of her scalp.]

[내 앞에 서 있는 여자가 또다시 내게 비듬을 턴다면 그때는 내가 이 미적지근한 커피에다 여자를 담가버릴지도, 아니 남은 커피를 여자에게 부어버릴지도 모른다.]

dregs of coffee는 '바닥에 거의 닿을 정도로 남은 'small amount of liquid'를 말한다.

굳이 'dregs'를 사용한 것은, 얼핏, 인물의 '소심함'을 표현하려는 의도로 보인다.

'dregs'를 살리지 않으면, 이 인물은 비듬 좀 턴다고 출렁출렁, 가득 찬 커피를

누군가에게 확 부어버리는 '대담한' 캐릭터로 읽힌다. 아닌가?

그런데 번역문에서는 'dregs'가 잘 살지 못했다. '남은 커피'로는 좀 아쉽다.

마시다 어느 지점에서 중단한 커피는 양에 관계없이 모두 '남은' 커피니까.

더구나, '내가 이 미적지근한 커피에다 여자를 담가버릴지도' 란 번역구에 의문을 갖게 한다.

'dregs' 정도의, 아주 소량의 커피에 어떻게 사람을 담가버린단 말인지?

번역을 하다 보면 원문에 있지 않은 단어를 살려내기도 하고, 원문에 버젓이 있는 단어를 죽이기도 한다. 그럴 수 있는 일이고, 그래야 하는 일일 것이다. 다, 독자의 '이해'를 돕기 위해서일 것이다.

그러나 이건 '소설'이다. 정보를 전달하는 논픽션이 아니다.

소설의 번역은, 저자가 의도한 단어와 문장과 표현을 될수록 훼손하지 말아야 한다.

훼손하지 말아야 함과 동시에 과도하게 살려줘서도 안 된다.

다시 말하지만, 정보를 전달하는 것이 아니라 표현의 묘미를 전하는 '소설'이기 때문이다.

기막히게 좋은 문장은 기막히게 좋은 문장대로,

밋밋한 문장은 밋밋한 대로.

어쩌면 저자에게는 그런 조율마저 의도되었을 지 모르는 일이므로.

그리 의도된 조율마저, 독자에게는 '도끼'가 되어 줄 수 있으므로.

소설의 독서가 어디, '줄거리'에만 뜻을 두던가.

더 읽어보면

이 소설의 주인공은

비듬을 털었다고 해서 그 여자를 커피에 담가 버리고 커피를 확 부어버리는

대담무쌍한 사람으로 보이지는 않는다.

왜 번역자는 원문에 있지도 않은, 짧지도 않은 구절을 구태여 추가했을까?

알 수 없는 일이다.