-

-

주역, 인간의 법칙 - 64괘에서 배우는 인간과 자연의 지혜

이창일 지음 / 위즈덤하우스 / 2011년 1월

평점 :

품절

강을 건넜으면 배를 버렸어야 하는데, 배를 떠매고 힘에 부쳐하고 있는 요즘이었다.

빈 배가 자주 와서 박는 정도가 아니라, 배의 무게에 짓눌려 숨을 쉴 수 없었는데...

어느 누가 떠넘긴 것이 아니라 내 스스로 짊어진 것이었다.

이 책은 인간관계가 복잡할 때 상징으로 쓰기에 적합한 게 주역이라고 누가 귀뜸해 주어 다시 읽게 되었다.

주역은 여러 권 설렁거리며 읽었었다.

읽을 때마다 느낌이 달랐다.

실은 뭐, 느낌이랄 것도 없다.

어렵다, 난해하다로 끝나는 정도 였으니...요번처럼 따뜻하다 싶은 것도 대단한 발전이다.

이 책은 그간의 다른 책들과 다르게 따뜻하게 쓰여졌다.

주역이 무엇이냐?로부터 시작하여,

역술과 역학과의 관계,

주역의 매력,

주역이 건네는 말을 알아듣는 법,

등을 따뜻한 시선과 어조로 조근조근하게 늘어놓는 느낌이라고 해야할까?

얼마나 멋지구리 하냐 하면,

달이 빛을 내기는 하지만, 어둠 속에서 해의 빛을 반사해서 나는 것처럼 달은 빛보다는 어둠이 제격이다. 또 달은 가끔씩 주기적으로 암흑 속으로 사라지기도 한다.

그래서 주역은 '음양의 길'이라고 불러도 좋을 것 같다.(37쪽)

라고 시처럼 읊조리고 있다.

이런 유연한 문장도 내가 한발 다가가는데 도움이 됐다.

이런 설을 통해서 음양이 만물의 생성원리를 상징한 것이라는 관념은 수용할 수 있지만, 아쉽게도 뚜렷한 증거에 토대를 한 설은 아니라고 보여진다(42쪽)

역학의 여러가정들을 분자생물학과 연결시키고 과학적으로 체계화한 것도 내게는 매력적이었다.

하지만 복잡한 생명의 정보를 발현시키는 걸, 사상 64괘와 연결, 상응한다고 얘기는 하지만 입증을 해 내지는 못한다.

단지 상응시킨 상상력에 혀를 내두를 따름이었다.

|

|

|

| |

역은 끝까지 가면 변하고, 변하면 통하고, 통하면 오래 지속한다. 易, 窮則變, 變則通, 通則久('계사'하 2장) |

|

| |

|

|

이 부분은 주역에서만이 아니라...삶에, 또 인간 관계에 두루 통용될 수 있는 말이다.

63쪽의,

구는 양의 대표인데, 실제 홀수의 대표인 3을 세 번 곱한 수이다.

육 또한 음의 대표이며, 짝수의 대표인 2를 세 번 곱한 수이다. 이는 주역에서 본 9와 6의 의미이다. 홀수의 대표가 1이 아니라 3이 되는 것은 1은 수를 일으키는 수의 기체基體가 된다는 인식 때문이다. 이는 역시 짝수의 대표이다. 세번 곱하는 의미는 삼변의 관념이 반영된 것이다. 삼변이란 '삼세판'이라는 우리의 일상적 속어 속에서도 확인할 수 있듯이 변화를 결정을 의미한다.

같은 부분은 이해가 안 되었던 부분인데,

주역에 대한 해석이야 이러저러한 버젼이 있기 때문에 그런가 보다 넘어간다지만,

3을 세번 곱한 수가 9가 되고,

2를 세번 곱한 수가 6이 된다는 저 문장은 틀린 문장이다.

삼세판 하여 3에 의미를 두고 싶었으면 3+3+3=9, 2+2+2=6의 방법을 썼어야 하며,

일반적인 해석을 따르고 싶었다면 1+3+5=9, 2+4=6을 따랐어야 하지 않을까?

160쪽의,

이것을 주역의 역사에서는 '둘을 곱해가는 법(가일배법)으로 부르고 있으며,...'하는 부분도 껄끄럽다.

가일배법은 '1에서 시작하여 차차 배를 늘려가는 계산법'이기 때문이다.

하지만, 이런 것들에 머물러 다른 멋진 부분을 놓친다면 참 아깝다.

주역에서 진화와 진보를 끄집어낸 논리도 멋지다.

진화나 진보는 모두 앞으로 나아간다는 의미를 가지고 있지만, 후자는 이전 단계의 것을 하나도 버리지 않으며, 이전 단계를 넘어설 때에도 전 단계를 포함하고 소통하며, 그를 발판으로 삼아 위로 상승한다는 것이다. 이는 아래 사다리 칸이 없다면 그를 밟지 않고 위로 오를 수 없다는 단순한 사실 때문이다.(97쪽)

99쪽의 '레비스트로스'의 '야생의 사유'를 언급하는 부분도 좋았다.

이런 연구와 접근들이 주역을 합리적이고 과학적인 경지에 올려놓는 것 같아서이다.

여기서 우리에게 친숙하지만 과학혁명에 의해서 일소된 비과학적 기술들을 언급하고 지나간다.

껄끄럽다고 회피하지 않고 정면으로 맞서 조곤조곤 논리정연하게 얘기한다.

정이천의 주역을 읽는 네가지 방법의 언급도 좋았으며,

164,5쪽에 걸쳐 등장하는 김형효의 <사유하는 도덕경>의 언급도 좋았다.

이런 참고서적을 언급함으로 해서 저자의 생각이 차근차근 변화와 발전을 모색해 나가는 과정을 짐작할 수 있다.

무리한 변주는 아니어서, 감정을 따라갈 수 있었다.

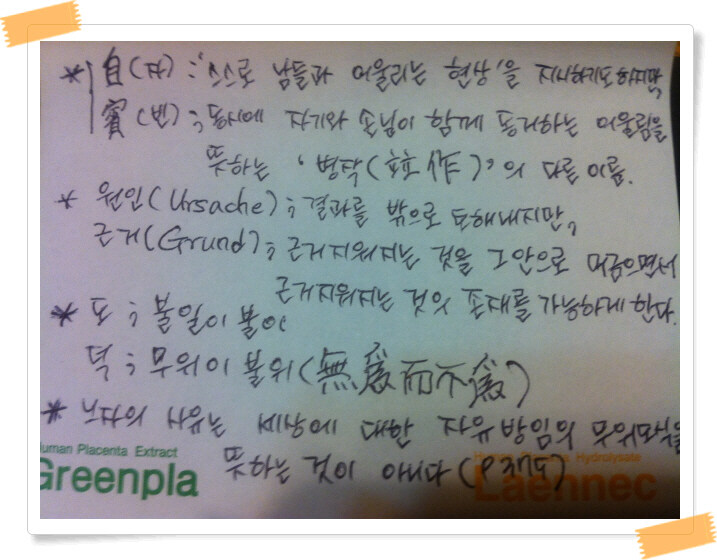

(언젠가 갈무리 해놓았던 '사유하는 도덕경'의 일부, 이 책을 읽는 데 도움이 됐다.)

선천역학과 다산역학의 차이도 흥미로웠다.

언제 다산역학도 한번 되짚어 보아야 겠다.

내가 마음 속에 새긴 구절은 다음과 같다.

그러므로 흉은 사람이 때를 잃은 것에서 생겨나며, 길은 사람이 때를 얻는 것에서 반드시 기인한다. 성인이 역을 지은 것과 군자가 점을 치는 까닭은 한번 음이 되고 양이 되는 그 이치를 인간의 삶과 일 속에서 극진하게 하고, 온전한 천지의 조화 작용에 참여하는 데 잘 활용하기 위함이지, 하늘에 정해진 길흉이 있어서 사람이 그것에 관여할 수 없이 맹목적으로 추종하는 것은 아니다.(왕부지의 '주역내전'재인용)

우리는 인간이기 때문에, 길이나 흉의 기로에서 마음을 졸이고 살지만, 인간이 가야 할 길은 천지의 조화에서 벗어날 수가 없다.

그런데 주역은 이 천지의 조화가 길과 흉이 반복될지라도 길이 영원하지도 않고 흉도 언젠가는 끝난다는 것을 말해준단다.

거북점과 시초점을 얘기하며,

급박한 사안이나 정책적 결정의 통일성에는 미칠 수 없지만, 사색의 여지가 존재한다.(237쪽)는 접근도 좋았으며,

238쪽의 '새 것은 옛것을 '우려내어' 나온다.'하는 표현도 좋았다.

다산을 얘기하면서, "미치지 않으면 이를 수 없다."며,

'보고, 손으로 잡고, 읊조리고, 생각하고, 글을 쓰고, 밥 먹고, 변소 가고, 손가락 놀리고, 배 문지르는 모든 것이 주역이 아닌 것이 없었다'(274쪽)를 재인용하는 부분 역시 좋았다.

아무래도 이 책의 정수는 이 부분인 것 같다.

따라서 점치는 자는 아무나 될 수 없으며, 특별한 수련이 필요하게 된다. 수련의 경지는 '무심無心'이다.

이 무심과 장자의 심재心齋, 불가의 명경지수 같은 것을 등가로 둔다.

이러니 저러니 해도 이 책은 따스하다.

그 이유를 자연이나 신 따위를 뜬 구름 잡는 식으로가 아니라, 인간의 얘기로 그려내고 있기 때문이다.

신이나 상제 따위를 초자연적인 존재가 아니라, 인간 안에서 숨쉬고 더불어 살아 움직이는 존재로 그려내고 있기 때문이다.

또 하나 절망의 구렁텅이에 빠져 있을 때 흉은 언젠가는 끝난다는 희망을 얘기하고 있기 때문이다.

사진 한장 첨부하여, 이 책의 끝부분을 얘기해야 할 것 같다.

불 위에 물을 두면 물은 끓어 증발한다.

하지만, 불 조절에 실패하면 물이 끓어 넘쳐 불을 끄기도 한다.

찬 물을 끼얹으면 삽시간에 불이 꺼져 버리기도 한다.

여러가지 방법이 있지만, 나라면 따뜻함이 돌게 하고 그리하여 살만한 세상이 되게 하는 그런 방법을 택하겠다.

그것이 어쩜 영원한 도돌이 일지라도...

63괘 수화기제와 64괘 화수미제가 교묘하게 바뀌었다.

퀴즈로 내볼까도 싶었지만...역시 짓궂은 퀴즈가 됐을 뻔 했다~ㅠ.ㅠ