-

-

걷고 그리고, 타이베이 - 이메이의 어반스케치와 펜드로잉으로 기억하는 대만 여행

이명희(이메이) 지음 / 밥북 / 2022년 6월

평점 :

[걷고 그리고, 타이베이]는

해외여행 자유화 이후 많은 이들이 해외로 나갔고, 그 만큼 많은 여행 에세이가 쏟아졌다. 그러다 보니 어느새 같은 지역에 대한 에세이를 읽으면 비슷비슷하다는 느낌이 들게 되었다. 타이베이[臺北]이라고 다를 바 없다.

그런데 이 책, <걷고 그리고 타이베이>는 기존의 타이베이 여행 에세이와 다소 다른 점이 있다. 첫째, 여행지의 풍경과 현지의 음식을 사진 대신 드로잉으로 만난다는 점이다. 분명 같은 공간, 같은 음식인데도 펜으로 그려진 드로잉으로 만나면 느낌이 달라진다.

둘째, 책 제목에 굳이 ‘걷고’를 붙일 만큼 저자가 많이 걸었다는 것이다. ‘타이완[臺灣]’을 하나의 국가로 인정하지 않더라도, 타이베이는 최소한 수도 역할을 하는 도시라고 할 수 있는데 이곳을 걸어서 여행한다니……. 마치 서울 걷기 여행 같은 느낌이 들어 신기했다. 물론 여기에는 저자가 어반 스케치(Urban sketch)를 위해 적당한 장소를 물색하고 피사체를 그리는 작업을 해야 한다는 점이 작용했을 것이다. 그래도 왠지 걸어서 여행한다는 것은 낭만적인 감상에 젖게 한다. 이제는 찾기 힘들어진, 구불구불 복잡하게 엮인 골목길에 대한 향수(鄕愁)처럼.

먹고

그러면 구체적으로 작가의 눈에 비친 타이베이는 어떤 모습일까?

‘중국인은 다리가 4개인 것은 의자 빼고 다 먹고, 날아다니는 것은 비행기 빼고 다 먹는다’는 말이 있을 정도로 중국에 대해 얘기하면서 식도락(食道樂)을 빼고 말할 수는 없다. 타이베이도 마찬가지다.

그러다 보니 식사와 관련된 에피소드들이 적지 않게 나온다. 예를 들면, 미슐랭 가이드에 소개된 100년 된 역사의 상어 국수 가게를 지나치고 나중에 후회한 얘기를 들 수 있다.

타이베이의 골목길, 뜬금없는 장소에 유명한 맛집이 숨어 있었다.

기대하지 않았던 곳에서 보물찾기라도 한 것처럼 신기했다. 그 식당에만 사람들이 북적북적했을 때 눈치를 챘어야 했는데…. 꼭 이럴 때 감이 떨어진다. 아쉬웠다. 한국에서 쉽게 접할 수 없는 상어고기를 맛볼 수 있는 흔치 않은 기회인데 말이다. [p. 57]

저자가 인터넷 검색을 좀 더 하고 갔다면 달랐을까? 왠지 아쉬움이 뚝뚝 떨어지는 구절을 읽으며, 나도 모르게 고개를 끄덕였다.

상어고기 국수[?魚麵]가 아니라 우육면(牛肉麵)이지만, 저자는 미슐랭가이드에 소개된 식당을 방문하게 되었다. ‘건굉(建宏) 우육면’과 ‘융캉[永康] 우육면’이 바로 그 식당이다. 아마도 우육면이 타이베이의 대표적인 요리 가운데 하나라서 그런지 미슐랭가이드에 올라간 식당도 많이 존재하는 것 같다. 이렇게 미슐랭가이드에 선정된 식당이라면 맛이 궁금해지는데, 저자의 입맛에는 ‘건굉 우육면’쪽이 맛과 가성비 면에서 더 만족스러웠다고 한다.

세계에서 꼭 가보고 싶은 레스토랑 100선에 꼽히기도 한 딘타이펑[鼎泰豊]은 육즙 가득한 샤오롱바오[小龍包]로 유명한데, 저자는 갈 때마다 대기시간이 최소 1시간 30분에서 2시간이어서 들어가지 못했다고 한다. 이 긴 대기 줄에 질려 돌아다니다가 지쳐서 도달한 곳이 ‘항주소룡포’로 이곳도 유명한 맛집이라서 꽤 기다려야 했다고 한다. 여기서 맛본 것이 샤오롱바오와 고소하고 부드러운 새우 살이 감칠맛 나는 새우 사오마이[燒賣]인데, 저자에게는 샤오롱바오보다 새우 사오마이가 더 맛있게 느껴졌다고 한다.

원래 여행은 계획대로만 진행되지 않는다. 아니 여행은 계획에서 일탈해야 즐거운 여행이 된다. 왜냐하면 여행 계획과 여행의 목적에 신경을 쓰다 보면, 뭔가 꼭 경험해야 할 것 같고, 놓치지 않고 즐겨야 할 것 같은 불안함에 빠지게 된다. 그렇게 되면 여행이 가져오는 여유로움은 사라진다. 그래서 일러스트레이터(illustrator) 영민이 <당신의 치앙마이는 어떤가요>에서 “가끔은 목적지에 가기 위한 여정이 목적지 그 자체보다 의미를 가지기도 하니까.”라고 한 것이 아닐까?

아마도 그래서 저자도

언제인가부터 여행을 가게 되면 꼭 가고 싶은 장소 리스트를 만드는 일이 줄어들었다. 어차피 가야 할 곳은 계획을 세우지 않아도 어떻게든 가게 되는 법. 물론 일정이 꼬이거나 예기치 않은 문제가 생겨서 못 가는 상황이 생기기도 했지만 크게 마음을 두지 않았다. 그곳에 못 가서 아쉬운 마음이 생길수록 그곳에 다시 가야 할 핑곗거리가 하나 더 생기는 것 같았다. [p. 260]

라고 한 것이 아닐까? 그리고 이런 자그마한 일탈과 우연들이 공장에서 찍어낸 것 같은 여행을 더 값지고 의미 있게 만들어주는 향신료 같은 역할을 해준다. 그래서 여행은 한 치 앞도 내다볼 수 없는 예측불허의 안개 같은 것이 된다.

걷고

내가 경험한 서울, 베이징, 타이베이의 주요 교통수단은 모두 달랐다. 물론 베이징이나 타이베이에 자동차가 적은 것은 아니다. 그리고 내가 방문했던 베이징, 타이베이와 지금의 베이징, 타이베이는 다를 것이다. 하지만 인상적인 것은 도로 위를 달리는 서울의 자동차, 베이징의 자전거와 타이베이의 오토바이였다.

대만은 오토바이가 자동차의 역할을 대신하고 있다. 그러니 오토바이가 많을 수 밖에 없다. 대만도 우리나라와 비슷하게 좁은 국토에 많은 인구가 수도인 타이베이에 밀집되어 있다. 그 탓에 교통체증이 심각해서 오토바이를 국가에서 적극적으로 지원하고 있다고 한다.

도로와 거리에 오토바이가 많은 점은 이웃 동남아 국가인 베트남과 비슷해 보인다. 하지만 베트남과도 다르다. 베트남의 도로와 거리는 수많은 오토바이의 행렬로 무질서하고 복잡하다 못해 때론 위험해 보이기까지 했다. 반면에 타이베이의 오토바이 부대는 그에 비해 정리가 잘 되어 있고 덜 혼잡해 보였다. [pp. 160~161]

누군가 나에게 여행을 제대로 즐기려면, 방문한 곳의 재래시장을 둘러보라고 권한 적이 있다. 아마도 관광객이 아닌 현지인이 생활하는 공간이자 도시의 민낯을 엿볼 수 있는 공간이기에 그런 얘기를 한 것이리라. 물론 그 재래시장이 대놓고 ‘여기는 관광객을 위한 공간’이라고 내세우면 다른 얘기다. 왜냐하면 그것은 가부키[歌舞伎] 공연을 위해 분장한 무용수를 보고 민낯을 짐작하라는 소리가 되기 때문이다. 많은 도시에서 어두워지면 밖에 나가지 말라고 여행사나 가이드가 권고하는데, 야(夜)시장으로 유명한 타이베이의 경우에는 예외에 속한다. 그래서인지 타이베이의 야시장은 시간을 효율적으로 사용하려는 관광객이 현지의 공기를 제대로 느낄 수 있는 공간이라는 느낌이 든다. 그 중에서도 가장 규모가 크고 완벽한 하드웨어를 갖춘 ‘스린[士林] 야시장’, 인기 먹거리 20여 가지를 한 테이블에 차려내는 천세연(千歲宴) 행사로 유명한 ‘닝샤[寧夏] 야시장’, 타이베이 최초의 관광 야시장인 용산사 부근의 ‘화시가(華西街)’가 유명하다.

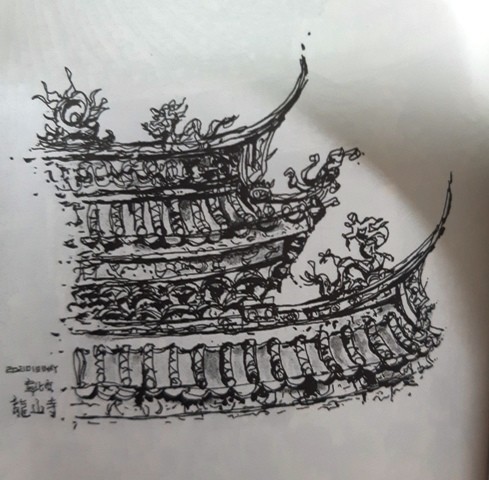

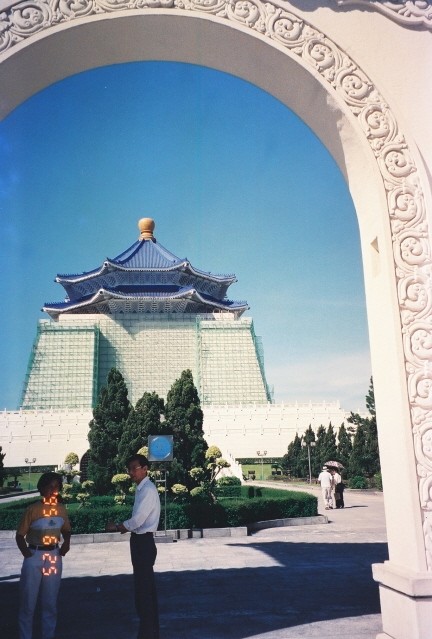

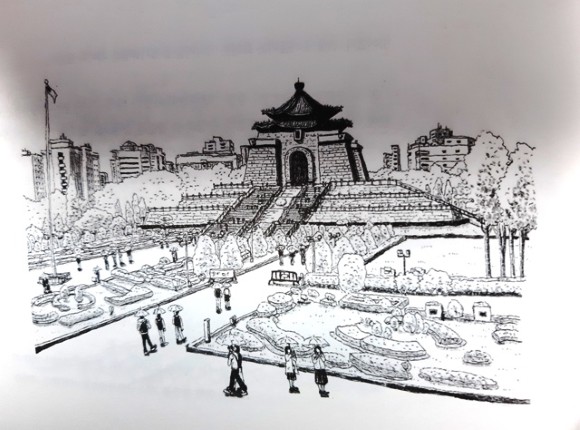

즐기다

여행 중에만이라도 마음이 원하는 방향대로 움직이고 싶다는 말은 명소를 배제한다는 의미가 아니다. 그래서인지 저자도 여러 명소를 방문했다. 이 책에 그려진 장소 가운데 중정기념당(中正紀念堂)이나 용산사(龍山寺) 같은 곳은 나도 가본 곳이기에 좀 더 관심을 가지고 보았다. 특히 용산사 정문의 지붕장식을 그린 것은 낡은 인화사진으로만 남아있던, 공간을 꽉 채우는 향냄새로 가득한 용산사를 다시 떠오르게 했다.

용산사 정문의 지붕장식

출처: <걷고, 그리고 타이베이>, p. 207

중정기념당 전경

출처: <걷고, 그리고 타이베이>, p. 248

쓰쓰난춘[四四南村]은 1949년 이후 대륙에서 건너온 국민당의 군인과 그들의 가족 등이 정착하면서 형성된 오래된 마을이다. 그렇기에 도시 재개발이 진행되면서 철거 대상이 되었다. 다행히 근대문화유산을 보존하려는 도시재생 움직임 덕분에 완전히 철거되지 않고, 복합 문화공간으로 재탄생했다. 기념품과 굿즈를 파는 ‘굿초[Good cho’s; 好丘]’라는 편집숍은 이런 노력의 결과물 가운데 하나다. 덕분에 이곳을 방문하면, 타이베이의 과거와 현재, 옛 것과 새로운 것이 공존하는 것을 볼 수 있다. 특히 쓰쓰난춘 내부에 이곳에서 살던 사람들의 생활 소품을 그대로 재현해 놓은 자그마한 공간이 있는데, 이런 것들이 과거와 현재, 그리고 미래를 이어주는 것이 아닐까?

내가 예전에 타이베이를 방문했을 때는 패키지로 가서 그런지 굳이 또 갈 생각은 없었다. 그런데 이 책 <걷고 그리고, 타이베이>를 읽다 보니, 왠지 다시 한번 가보고 싶은 충동이 들었다. 아마도 사진과는 다른 감성의 드로잉 때문에 소개된 장소에 대한 아쉬운 마음이 생겼나 보다.

옥의 티

중국어 표기 방식을 하나로 통일했으면 좋겠다. ‘건굉(建宏) 우육면’과 ‘융캉[永康] 우육면’처럼 하나는 한자음으로, 다른 하나는 중국어 원음으로 표기되어 있으면 왠지 어색하고 거슬린다.