제5회 CinDi영화제 프로그램 및 상영작 (8.17~23)

제5회 CinDi영화제 프로그램 및 상영작 (8.17~23)

<이번 주말엔 무슨 영화를 볼까?> 8월 3주

<이번 주말엔 무슨 영화를 볼까?> 8월 3주

9. 23일과 24일은 영화제에 참석하지 않았다. 고작 이틀동안 장편 4편 단편 8편의 영화만을 보았는데도, 이유 모를 피로감이 갑자기 닥쳐왔기 때문이다. 축제에 탐닉하려는 지독한 욕심(혹은 욕망)때문일까? 아니면, 2년 연속으로 내리 비슷한 분위기의 영화만 보기 때문일까? 아니면, 그 뜨거운 영화광들의 열기에 지쳤기 때문일까? 영화에 탐닉할수록 점점 영화가 시시해지는 이유는 무얼까?

10. 김수현 감독의 <창피해>를 어디서부터 이야기해야할지 난감하다.

10-1. 시시한 미대교수(김상현)는 싸가지 없는 신입생 희진(서현진)과의 유치찬란한(하지만 무시무시한) 육탄전을 벌이더니, 희진의 친구 지우(김효진)를 모델로 발탁하고 사진을 촬영하러 바다로 간다. 그곳에서 지우는 교수에게 자신의 옛사랑(김꽃비)에 대한 이야기를 한다. 이후부터 이야기는 마치 라운지 소설처럼, 화자를 바꿔가며 계속 건너뛰기 시작한다.

전작 <귀여워>와 마찬가지로 이 영화는 참으로 지독하고 끔찍한 이야기이다. 불편한 금기와 상상하고 싶지 않은 상황도 갑작스레 튀어나오지만, 김수현 감독은 예의 따스한 터치로 그 끔찍함을 감싸안는다. 우린 그런 그의 능력을 <귀여워>에서 확인한바 있다.

10-2. <귀여워>는 제목과는 달리 정말 끔찍한 이야기를 담고 있다. "씨를 뿌려대는" 박수무당 아버지와 그의 배다른 형제들이 꾸린 가족 안에 한 여자 순이가 들어오는데, 그녀는 집 안의 모든 남자들과 관계를 하고, 심지어는 방석집에 팔리기도 한다. 그들이 살고 있는 동네는 "철거가 진행되고 있는" 청계천 황학동 시민아파트다. 그곳에 사는 여자 "아이"는 둘째에게 사랑을 갈구하고 남자 "아이"들은 깡패들에게 돈을 받고 방화 용역을 벌인다. 그 와중에 건달인 셋째는 직업적/개인적인 이유로 살인도 행하고 다닌다. 참으로 지옥이 따로없다.

<귀여워>의 놀라운 점은 이런 끔찍하고 위악적인 이야기가 참으로 "귀엽게" 보인다는 것이다. 김수현 감독은 이 끔찍하지만, 그럼에도 불구하고 살아가야만하는, 이 보잘것 없고 초라한 인간 군상들을 시종일관 "귀엽게" 위로한다. 영화의 온갖 효과-음악, 미술, 심지어 CG조차-가 유치해보이지만, 그래도 시종일관 우직하게 밀고나가는 감독의 뚝심 때문에 영화는 어떤 독특한 느낌을 얻는다. 환상과 실제가 서로 섞이는 기이한 현상들의 연속.

10-3. <창피해> 역시 환상과 실제가 서로 섞이는 근사한 장면들이 존재하지만, 김수현 감독은 이제는 그런 것에 흥미를 잃은 듯 하다. 대신 그는 이야기에 대한 욕망에 빠진 듯 하다. <창피해>의 이야기는 단선적인 이야기를 이상하게 풀어놓아(베베 꼬았다는 게 아니다!) 보는 이를 어리둥절하게 만든다. 교수와 희진의 이야기는 희진과 지우의 이야기로, 지우와 옛사랑, 옛사랑의 가족, 형사(최민용!)와 후배(우승민!), 옛사랑과 옛사랑의 애인, 옛사랑과 옛사랑의 아버지, 지우와 교수, 서현과 선배 등으로 "종횡무진" 넘나든다.

이런 형식은 소설에서는 엄청난 효과를 발휘한다. 김연수 작가의 『네가 누구든 얼마나 외롭든』이 아마 그 좋은 예일 것이다. 하지만, 아쉽게도 영화에서는 이런 형식은 피로감을 불러 일으킨다. 책은 독자 스스로 끊을 수 있지만, 영화는 한번에 봐야하는 것이기 때문이다.

물론 그도 감독이니, 그 사실을 잘 알고 있을 것이다. 그런데 왜 이렇게 찍었을까?

10-4. <귀여워>를 보면, 어쩐지 이야기가 부족해보이는 느낌이 든다. 영화에는 굉장히 많은 인물들이 나오는데, 그 인물들의 이야기가 "잘린" 것을 느낄 수 있다. 대표적인 예가 둘째 "개코"의 이야기일 것이다. 그는 세 아들 중 가장 적은 이야기를 가지고 있다. 아마도 영화의 흐름을 위해 감독 본인의 의사와는 무관하게 "잘렸을" 확률이 높다. 어쨌든 그 영화에는 다른이의 "자본"이 들어간 상업 영화이니까. 그래서 이번에는 가장 최소한의 자본으로 자신이 시나리오로 만들었던 모든 장면들을 다 붙인 게 아니었을까?

그 시도는 높이 사지만, 영화를 보는 나는 보는 내내 어리둥절하고 힘들었다. 영화의 지난란 리듬 때문에 결국 감독이 표현하고자 했던 "창피함"의 감정을 느끼지 못해서가 아닐까? 무언가를 보긴 했는데, 마음을 울리지 못한 "아쉬움". 위악은 많이 사라졌지만, 그만큼 에너지도 잃어버린 듯한 "안타까움". 지난 7년간 그에게 무슨 일이 있었던 것일까?

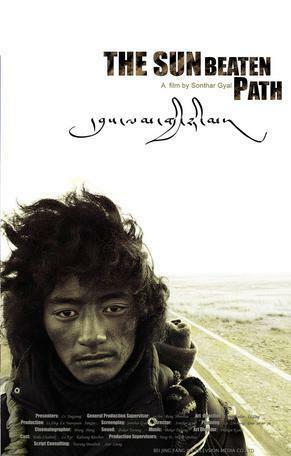

11. 선타르 지올 감독의 <태양의 길목>은 보는이의 절창을 뜯는 영화다. 영화는 기나긴 길을 걷는 한 청년의 모습을 보여준다. 마치 고행을 하는 듯한 모습. 그의 뒤를 딸의 결혼식에 참석하고 집에 가는 한 노인이 쫓는다. 알고보니 청년은 사고로 어머니가 죽는 것을 목격했다. 그는 자신 때문에 어머니가 죽었다고 생각하고 라사로 속죄의 순례를 떠난 것이다.

어머니의 죽음을 바로 목격한 자식의 기분은 어떤 것일까? 상상하는 것만으로도 무섭다. 청년은 그 엄청난 감정을 속에 묻고 걷고 또 걷는다. 그가 얼마나 오랜 시간 속죄의 마음을 지닌채로 걸었는지 우리는 영화를 보는 동안 알지 못한다. (물론 영화가 끝날 즈음에야 알 수 있지만.) 지우고 싶지만, 지울 수 없는, 언제나 그 자리에 있는 태양처럼, 어머니의 죽음을 비로소 인정하고, 받아들이고, 작별을 하기 위해, 그만큼의 시간은 필요했던 것이었겠지.

12. 그런데 영화에 대한 이런 끼적임은 어떤 행위일까?