-

-

언터쳐블 - The Untouchables

영화

평점 :

상영종료

브라이언 드 팔마(Brian De Palma) 감독의 1987년 작 <언터쳐블(The Untouchables)>은 너무나도 단순한 이야기이다. 영화는 1930년대 금주법이 시행된 미국, 그 안에서 돈이라면 살인도 서슴지않는 무자비한 알 카포네(로버트 드니로)와 그를 감옥에 넣기 위해 동분서주하는 특별 수사관 엘리엇 네스(케빈 코스트너)의 이야기를 그리고 있다. 경찰 내부의 첩자로 보기좋게 망신을 당한 엘리엇은 자신만의 특별한 팀을 꾸려 수사에 착수한다. 노년 경관 짐 말론(숀 코너리), 회계사 오스카 윌런스(찰리 마틴 스미스), 이제 갓 경찰학교를 졸업한 명사수 죠지 스톤(앤디 가르시아)이 엘리엇의 팀에 합류하게 되고, 이들의 활약으로 알 카포네의 조직이 조금씩 궤멸되기 시작한다. 위기를 느낀 알 카포네는 이들과 제거할 계획을 세우고, 그 과정에서 오스카와 짐이 죽는다. 결국 알 카포네는 법정에 서게 되고, 실형을 구형받는다.

앞서도 얘기했지만, 이 영화는 꽤나 단순하다. 이야기도 평면적이지만, 캐릭터도 평면적이다. 이들의 모습에선 지금 영화에서 볼 수 있는 자아의 고뇌나 탐색 따윈 없다. '알 카포네'라는 악(惡)과 '엘리엇 스미스'로 대표되는 '언터쳐블' 수사관들이라는 선(善)과의 싸움을 그릴 뿐이다. 이야기 또한 앞뒤를 뒤틀거나, 반전이 있는 것이 아니라, 물 흐르듯 시간의 순서대로 진행한다. 정말 그저 그런 캐릭터에 그저 그런 이야기이다. 그런데, 브라이언 드 팔마가 이 그저 그런 이야기를 '걸작'으로 만들어 놓았다.

"당신들이 '엄청난 사람들'이라 생각하고 있나? 아무도 건드릴 수 없는?"

<침실의 표적(Body Double)>과 <와이즈 가이스(Wise Guys)>의 흥행 실패로 절치부심하던 브라이언은 '돈을 벌 수 있는' 영화를 만들 생각을 한다. 그러다 그는 플리쳐상을 수상한 데이빗 마멧(David Mamet)이 쓴 시나리오를 보고 영화를 결심한다. 바로 이 영화가 <언터쳐블>이다.

브라이언은 이 뻔한 영화를 걸작으로 만들 '연금술사'들을 끌어들이기 시작했는데, 가장 알려진 유명한 사람들로는 의상을 맡은 조지오 아르마니(영화에서 보여진 그 끝내주는 수트들!)와 음악을 맡은 엔니오 모리꼬네(nothing to say)가 있다. 배우들은 기성배우들을 쓰려 했으나, 부족한 예산으로 로버트 드니로와 숀 코너리를 제외한 나머지 배우들은 무명(케빈 코스트너, 앤디 가르시아, 찰리 마틴 스미스)을 기용했다.

이 영화는 기발한 아이디어와 오마주로 가득차 있다. 영화에 대해 부족한 나도 쉽게 발견할 수 있는 부분인데, 알 카포네의 부하들이 국경지대에서 술을 거래하는 장면은 존 포드로 대표되는 서부극의 오마주다. 고층빌딩과 자동차로 가득찬 숨막히는 도시에서 벗어나 다리를 두고 말을 타며 벌이는 총격씬은 영락없는 서부극이다.

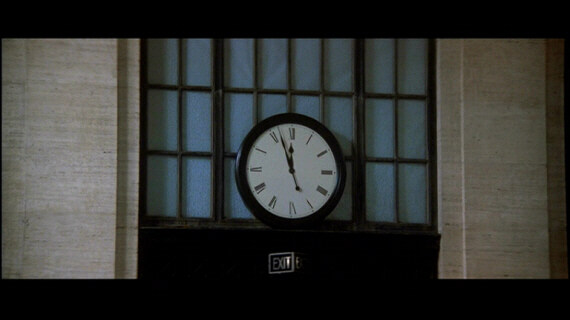

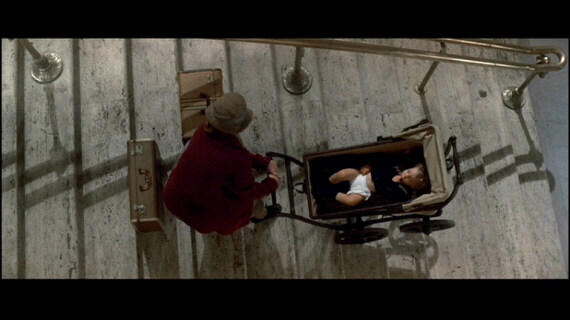

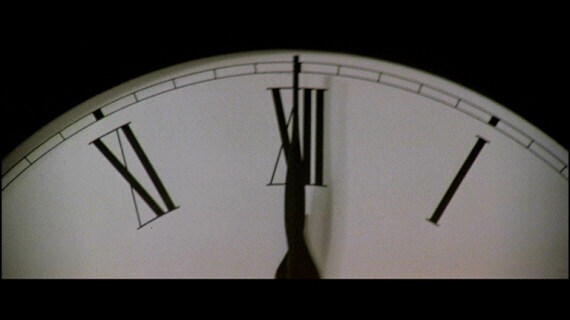

그리고 가장 유명한 시카고 유니언 스테이션에서의 총격씬은 <전함 포템킨(Bronenosets Potyomkin)>의 '오뎃사 계단'씬에 대한 오마주다.12시 5분에 출발하는 기차, 곧 총격적인 벌어질 공간과 그 공간에 불안하게 등장한 여인과 유모차를 탄 아이. 12시를 가리키는 시계. 고뇌하는 주인공. 정말이지 히치콕 다음으로 영화에서 '서스펜스'란 게 무엇인지를 확실하게 보여준 명장면이라 생각한다.

그리고 법정에서 벌이는 액션은 히치콕의 50년대 작품이 떠오르게 한다. 특히 나선형 계단에서의 케빈 코스트너의 모습은 <현기증>에 나온 제임스 스튜어트의 모습이 떠오를 정도로 비슷한 이미지가 느껴진다. 로우 앵글의 활용 또한 감탄이 절로 나올 정도로 아질한 모습을 보여주며, 마지막에 알 카포네의 부하가 법원 옥상에서 떨어지는 장면은 독특한 블루스크린 효과로 히치콕 작품의 스크린 프로세스 장면이 떠오르게 한다.

그 외 두 번의 유려하고도 철저히 계산된 롱테이크(<드레스 투 킬>의 롱테이크는 우연이 아니었다!)>는 이 영화에서 빼놓을 수 없는 기막힌 명장면이다. 그렇다. 이 영화는 순 명장면 투성이다.

이 단순한 이야기의 영화가 '걸작'이 될 수 있었던 이유는 뛰어난 배우들과 스태프들 덕분이기도 하지만, 무엇보다고 감독이 과욕을 부리지 않았다는 점이다. 그는 이 이야기와 캐릭터에 더 살을 붙이기 보다는 과감하게 통속성을 밀어붙였다. 대신 그 통속성을 표현하는데 있어서 그가 가진 영화적 지식을 맘껏 풀어놓았다. 악취미나 매니아적인 요소가 아닌, 널리 알려진 고전들에서 아이디어를 빌어와 그만의 방식으로 재해석한 셈이다. 아무리 통속적이고 뻔한 이야기라도 어떻게 풀어내느냐에 따라 걸작과 수작과 범작이 구분되는 것을 브라이언은 이 영화로 보여준 셈이다.(21세기의 예로는 <아바타(Avatar)>가 되겠지만서도)

백문(百聞)이 불여일견(不如一見)이라고, 이 영화가 그렇다. 지리한 말로 설명하기 보다는 그냥 한 번 보는편이 낫다. 형식보다는 그 안에 담긴 내용이 중요한 법이지만, 때로는 형식이 내용을 뛰어넘는 경우도 있다. 장맛보다 뚝배기랄까? 이 독특한 영화는 그런 힘이 있다.