한하운 시인의 '황토길' 초판을 사고 몇 달이 지나서야 오늘 손을 댔다.

읽으려고 산건데 막상 읽으려니 바스라질까봐 몇 번 넘겨보고서 지레 겁먹고 고이 모셔놨었다.

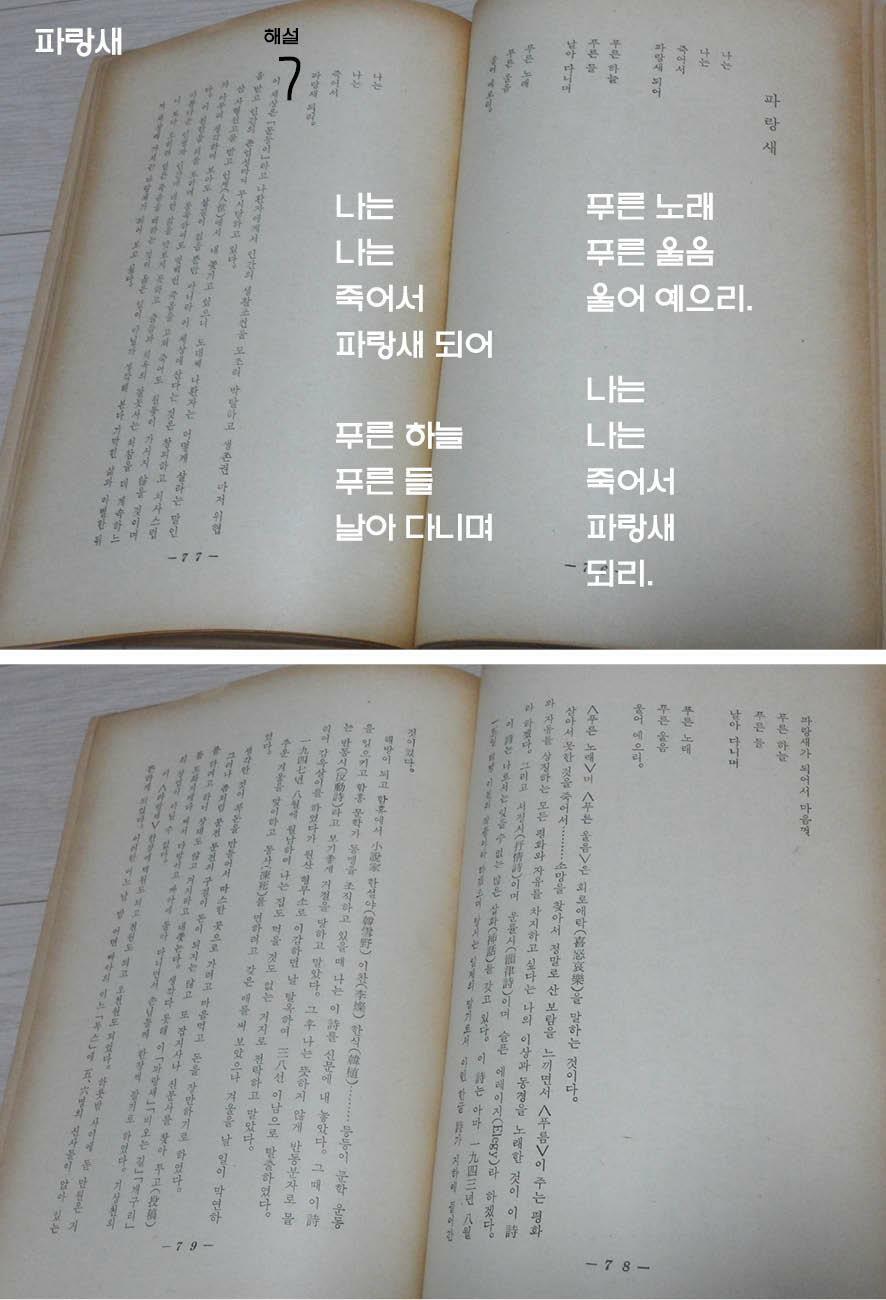

보리피리는 소록도에서 바위에 적힌 글로 읽었었고, 파랑새는? 책에서 읽은건지 학교에서 배웠는지 여튼 흐릿한 기억이 남아 있다.

'문둥이'라는 단어 -_-; '문디새끼'라는 말로 내 배를 불려주던 시절에 맞물려 나환자들이 모여살던 곳에서 낚시를 하거나 바다 구경하러 놀러도 다녔었다.

뭐~ 지금은 으리으리한 아파트 단지로 변해서 흔적도 없지만 한하운이라는 시인은 몰라도 시는 제법 알고 있었다는 걸 알고서 책을 찾다가 우연히 초판을 발견하게 됐다.

혼자 읽기는 아까운 책이다!

사람 앞에서 대놓고 시낭독을 하겠다는 건 아니고, 그냥 유명한 시 몇 편 텍스트로 남겨 볼까 한다.

그 전에 작가에 대해 알고 넘어갈 겸해서 서문부터 올려 본다.

서문

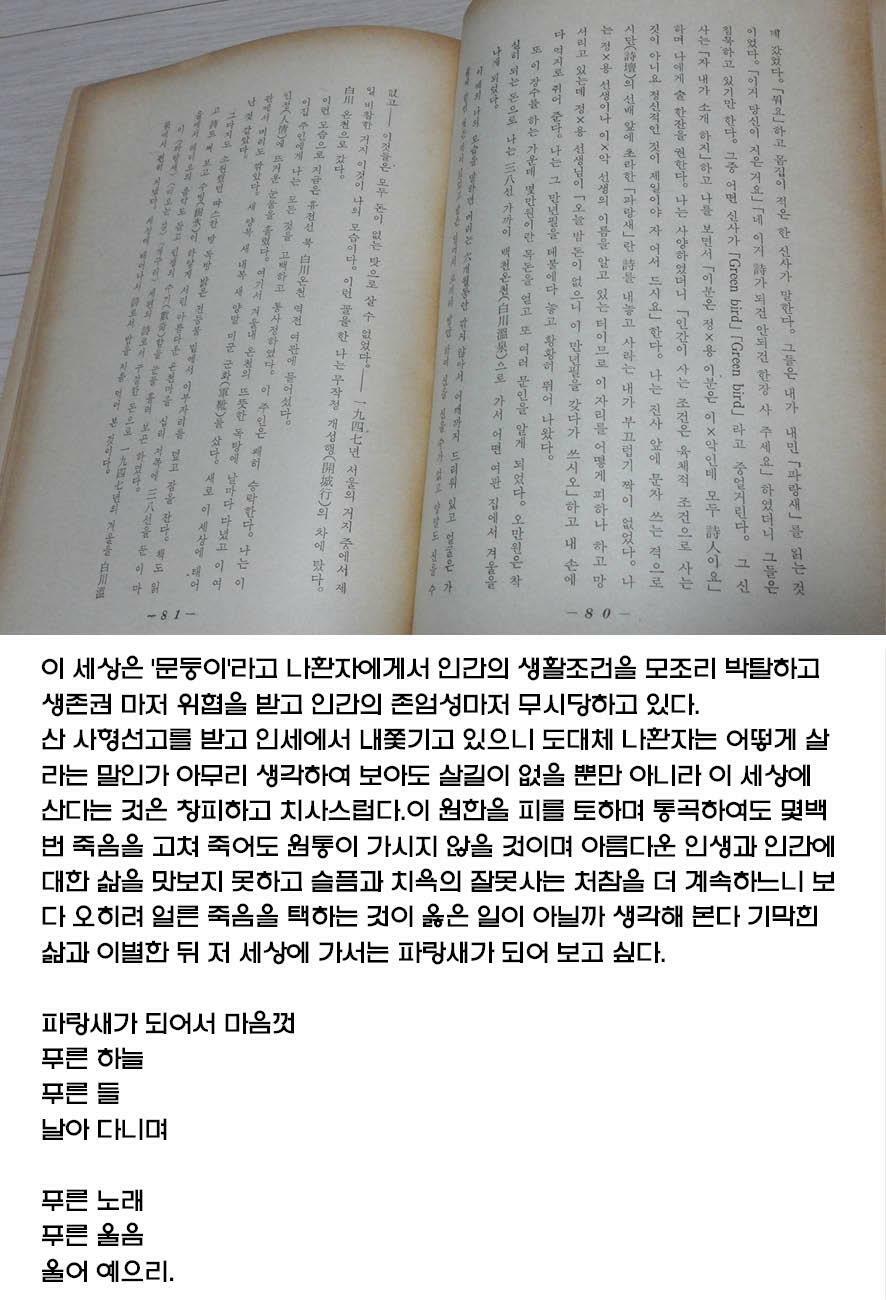

나는 '문둥이'란 이름으로 인간대열에서 쫓겨났다. 그리고 인간폐업을 당하고 있다. 끝내는 인간된 자랑마저 포기하지 않을 수 없다.

인간의 존엄성이란 벌써 휴지 같은 것이 되고 생존마저 위협을 받고 있다. 우리에게는 법이란 것이 없다.

의지할 곳도 없다.

헐벗고 있다.

굶주림에 있다.

병마에 시달리고 있다.

그리고

갖은 학대를 받고 있다.

이래서 천작(天作)의 죄수라고 하는지... 산 죽음에 있어야 한다. 이 구천에 사무칠 나위 없는 원한을 짐승같이 혼자서만 울어야 했다.

햇빛이 죽고 어둠만이 밀려 오는 정말 속에서도 학살마저 다가서는 피 피... 여시서 나는 시를 쓴다. 살기 위해서 깡통을 쥐고 거지짓으로서 징글맞은 이 목숨을 이어간다. 동서남북이 없이 유리표박(流離漂泊)의 유망(流亡)의 황토길을 눈물 삼키며 걸어가며 시를 읊는 것이다.

어쩔 수 없는 이 썩어가는 목숨을 발버둥치며... 불면 꺼질 것만 같은 아슬아슬한 목숨이 다하는 날까지 목숨을 건져 보려고... 빛을 찾아서 시를 쓴다.

나는 시를 영혼으로 쓴다.

또 시를 눈물로 쓴다.

시는 나에게는 길이다. 눈물의 원심분리에서 남은 영혼의 엣센스이다. 그러니 시에 귀의하며 살지 않을 수 없다.

시도(詩道)를 닦음으로서 학대와 저주에서 일어서는 인종... 자삭과 자학을 넘어서는 눈물은 오히려 후련한 의열에 찬 청조(晴條)같은 밝은 길이 터져 있는 것이다.

인류사에서 볼 수 없는 문둥이의 잔학된 모습에서 눈물을 뿌리치며눈물로 영혼으로 시를 쓴다. 나의 시는 영원한 노스탈자가 스며 있는 나의 영가(靈歌)이다.

나는

앞으로 더욱 문둥이의 참된 영가를 읊을 것이다. 이 영가를 통하여 사람으로서 버림 받은 문둥이의 인권을 선언하며 인간으로서 해방을 부르짖을 것이다.

이번에

나를 언제나 아껴주는 시인 장만영 선생님의 여러 차례의 권고와 신흥출판사의 이준범 선생님의 넓은 아량으로 보잘 것 없는 이 [황토길]이 세상에 나오게 되었다.

그러나

자작시를 해설한다는 거이 얼마나 어리석은 짓인 줄 새삼스럽게 느낀다. 이런 점을 다소라도 막으려고 다른 시인들이 해설한 것을 애써 모아서 실렸다.

해설은

제1시집 '한하운시초' (1949년 정음사판)

제2시집 '보리 피리' (1955년 인간사판)

를 하였다.

끝으로 이 책을 엮는데 빼 놓아서는 안될 사람이 있다.

인천여고의 경숙양이 즐거운 겨울방학임에도 불구하고 추운 날씨에 하루 빠지지 않고 알뜰히 이 [황토길]을 엮어 놓았다. 아마 경숙양의 도움이 없었으면 이 [황토길]은 언제 세상에 나올지 모를 일이었을 것이다.

모두 고마운 일이라 하겠다.

앞을 바라 볼 수 없는 나로서 이 은혜를 어떻게 갚아야 할지 모를 일이다.

4293년 1월 25일

경숙양을 눈보라치는 밤에 전송 하면서

인천 만월산 아래

한하운 씀.

'푸른 노래'며 '푸른 울음'은 희로애락을 말하는 것이다.

살아서 못한 것을 죽어서...... 소망을 찾아서 정말로 산 보람을 느끼면서 '푸름'이 주는 평화와 자유를 상징하는 모든 평화와 자유를 차지하는 싶다는 나의 이상과 동경을 노래한 것이 이 시라 하겠다. 그리고 서정시이며 운률시이며 슬픈 에레이지(Elegy)라 하겠다.

이 시는 나로서는 잊을 수 없는 많은 삽화를 갖고 있다. 이 시는 아마 1943년 8월 15일 해방 이전의 작품이라 하겠으며 당시는 일체의 말기로서 이런 한글 시가 지하에 들어간 것이었다.

해방이 되고 함흥에서 소설가 한설야, 이찬, 한식... 등등이 문학 운동을 일으키고 함흥 문학가 동맹을 조직하고 있을 때 다는 이 시를 신문에 내놓았다. 그 때 이 시는 반동시라고 보기좋게 거절을 당하고 말았다. 그 후 나는 뜻하기 않게 반동분자로 몰리어 감옥살이를 하였다가 원산 형무소로 이감하던 날 탈옥하여 38선 이남으로 탈출하였다.

1947년 8월에 월남하여 나는 집도 먹을 것도 없는 거지로 전락하고 말았다.

추운 겨울을 맞이하고 동사를 면하려고 갖은 애를 써 보았으나 겨울을 날 일이 막연하였다.

생각한 것이 목돈을 만들어서 따스한 곳으로 가려고 마음먹고 돈을 장만하기로 하였다.

그러나 좀처럼 문전 문전의 구걸이 돈이 되지는 않고 또 잡지사나 신문사를 찾아 투고를 하려고 하니 상대도 않고 거지라고 내쫓는다. 생각다 못해 이 '파랑새', '비 오는 길', '개구리'를 도화지에다 써서 다방이고 빠아에 돌아 다니면서 손님들께 한장씩 팔기로 하였다. 기상천외의 상업이 아닐 수 없다.

이 '파랑새' 한장에 백원도 되고 천원도 되고 오천원도 되었다. 하룻밤 사이에 돈 만원은 거뜬하게 되었다. 이러한 어느 날 밤 어떤 빠아의 어느 '복스'에 5, 6명의 신사들이 앉아 있는데 갔었다. "뭐요"하고 몸집이 적은 한 신사가 말한다. 그들은 내가 내민 '파랑새'를 읽는 것이었다. "이거 당신이 지은 거요" "네 이거 시가 되건 안되건 한장 사 주세요" 하였더니 그들은 침묵하고 있기만 한다. 그중 어떤 신사가 "Green bird" " Green bird"라고 중얼거린다. 그 신사는 "자 내가 소개하지"하고 나를 보면서 "이분은 정X용 이분은 이X악인데 모두 시인이요"하며 나에게 술 한잔을 권한다. 나는 사양하였더니 "인간이 사는 조건은 육체적 조건으로 사는 것이 아니요 정신적인 것이 제일이야 자 어서 드시요"한다. 나는 잔사 앞에 문자 쓰는 격으로 시단의 선배 앞에 초라한 '파랑새'란 시를 내놓고 사라는 내가 부끄럽기 짝이 없었다. 나는 정X용 선생이나 이X악 선생의 이름을 알고 있는 터이므로 이 자리를 어떻게 피하나 하고 망서리고 있는데 정X용 선생님이 "오늘 밤 돈이 없으니 이 만년필을 갖다가 쓰시오"하고 내 손에 다 억지로 쥐어 준다. 나는 그 만년필을 테불에다 놓고 황황히 뛰어 나왔다.

또 이 장수를 하는 가운데 몇만원이란 목돈을 얻고 또 여러 문인을 알게 되었다. 오만원은 착실히 되는 돈으로 나는 38선 가까이 백천온천으로 가서 어떤 여관 집에서 겨울을 나게 되었다.

이 때의 나의 모습을 말하면 머리는 6개월동안 깎지 않아서 어깨까지 드리워 있고 얼굴은 가을에 한번 씻은 적이 있었고 발은 얼어서 코끼리 발만 하여 신을 신을 수가 없고 양말도 신을 수 없고... 이것들은 모두 돈이 없는 탓으로 살 수 없었다. 1947년 서울의 거지 중에서 제일 비참한 거지 이것이 나의 모습이다. 이런 꼴을 한 나는 무작정 개성행의 차에 탔다. 백천온천으로 갔다.

이런 모습으로 지금은 휴전선 북 백천온천 역전 여관에 들어섰다.

이 집 주인에게 나는 모든 것을 고백하고 통사정하였다. 이 주인은 쾌히 승락한다. 나는 이 인정에 뜨거운 눈물을 흘렸다. 여기서 겨울내 온천의 뜨뜻한 독탕에 날마다 다녔고 이 여관에서 머리도 깎았다. 새 양복 새 내복 새 양말 미군 군화를 샀다. 새로 이 세상에 태어난 것 같았다.

그다지도 소원했던 따스한 방 독방 밝은 전증불 밑에서 이부자리를 덮고 잠을 잔다. 책도 읽고 시도 써 보고 수빙이 하얗게 서린 아름다운 온천마을 십리 저쪽에 38선을 둔 이 마을에서 레디오의 음악도 듣고 인생의 수기함을 눈물 흘려 보곤 하였다.

이 '파랑새', '비 오는 길', '개구리' 세편의 시로서 구걸한 돈으로 1947년의 겨울을 백천온천에서 편히 지냈다. 세상에 태어나서 시로서 밥을 처음 먹어 본 것이다.

이 시가 발표되니까 '민족의 이름으로 미움을 주자'는 제목으로 평화신문에 4일이나 연재한 李모씨가 또다시 이 시에 대하여 비방하기 시작하였다.(오소백 선생님이 설명하였으니 생략함.)

나는 너무나도 어처구니가 없어 시종일관하여 침묵을 지키고 있었다.

이 사건은 어디까지나 정치적인 복선으로 일어난 것이다. 여기에 저와 저의 시집이 제물이 되었고 이용물이 되었던 것이다.

신문의 폭력은 무고한 사람을 짓밟고 만다.

이 사건에 분발하여 약 2개월 동안 쓴 시가 바로 시집 '보리 피리'이라 하겠다.

검열로 이리 찢기고 저리 찢긴 남어지 생존한 것이 17편이다. 이것을 묶어서 하나의 시집으로 한 것이다.

딜란 토마스(Dylan Thomas)가 1934년에 18편으로 처녀 시집을 내었다. '보리 피리'는 딜란 토마스의 처녀시집 보다도 한편이 더 적다. 아마 적은 시집 속에 이 '보리 피리'가 끼일 것이라 본다.

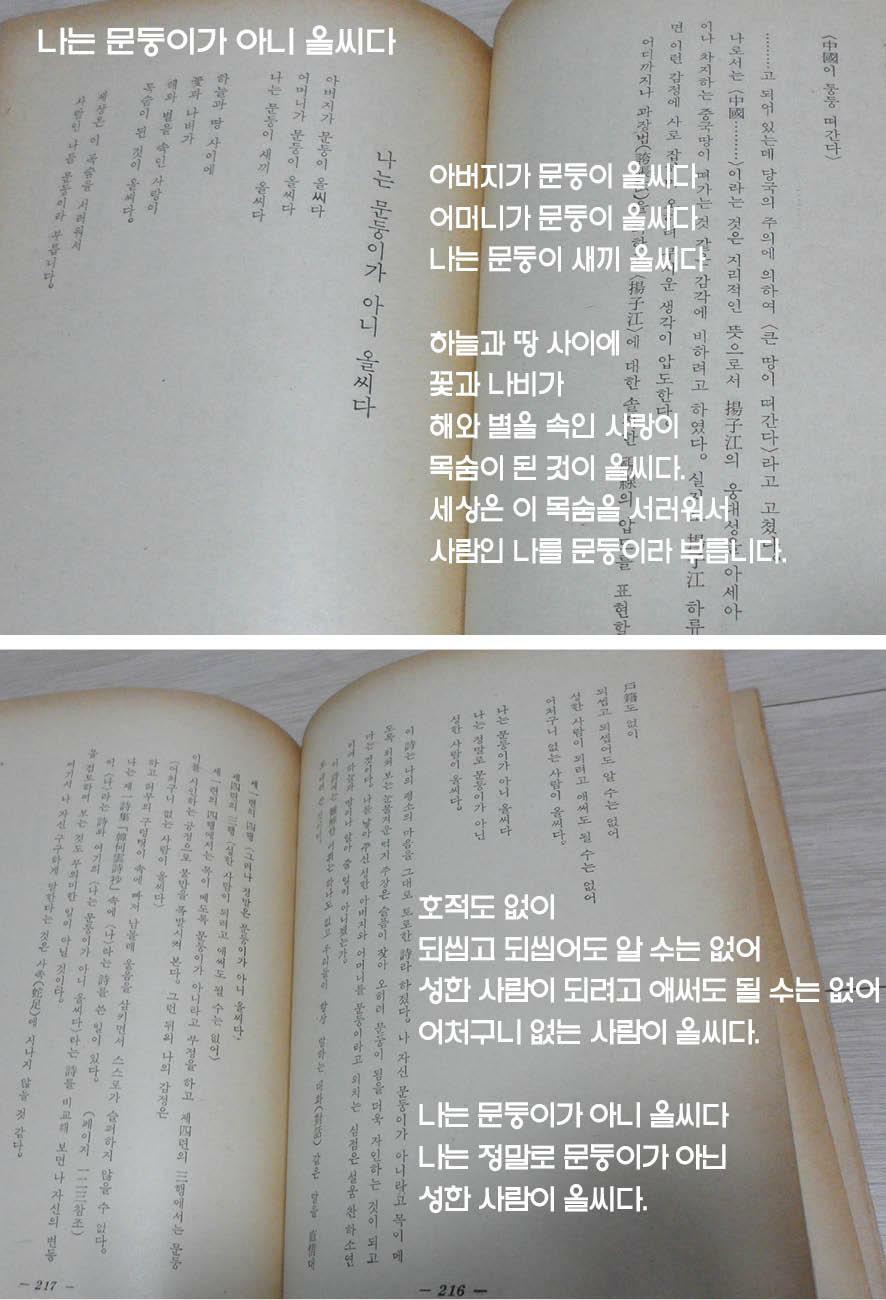

이 시는 나의 평소의 마음을 그대로 토로한 시라 하겠다. 나 자신 문둥이가 아니라고 목이 메도록 외쳐 보는 눈물겨운 억지 주장은 슬픔이 잦아 오히려 문둥이 됨을 더욱 자인하는 것이 되고 마는 것이다. 나를 낳아 주신 성한 아버지와 어머니를 문둥이라고 외치는 심정은 설움 찬 하소연이며 하늘과 땅이나 알아 줄 일이 아니겠는가.

이 시에는 난해한 어휘는 하나도 없고 우리들이 항상 말하는 대화 같은 말을 직정대로 내려 쓴 것이다.

제 1련의 4행 '그러나 정말은 문둥이가 아니 올씨다'

제 2련의 3행 '성한 사람이 되려고 애써도 될 수는 없어'

제 1련의 4행에서는 목이 메도록 문둥이가 아니라고 부정을 하고 제 4련의 3행에서는 문둥이를 시인하는 긍정으로 불만을 폭발시켜 본다. 그런 뒤의 나의 감정은 '어처구니 없는 사람이 올씨다'하고 허무의 구렁텅이 속에 빠져 남몰래 울음을 삼키면서 스스로가 슬퍼하지 않을 수 없다.

나는 제 1시집 '한하운시초' 속에 '나'라는 시를 쓴 일이 있다. (페이지 123참조)

이 '나'라는 시와 여기의 '나는 문둥이가 아니 올씨다'라는 시를 비교해 보면 나 자신의 변등을 검토하여 보는 것도 무의미한 일이 아닐 것이다.

여기서 나 자신 구구하게 말한다는 것은 사족에 지나지 않을 것 같다.

---------

한하운 시인이 직접 짓고 자신의 시를 해설한 시집입니다.

시인의 삶을 쉽게 이해할 수 있어 위에 올려놓은 글을 꼭! 읽고 가길 바랍니다.